「レク準備の負担を減らしたい!利用者さんとの会話をサポートしたい!」

そんな想いで、このサイトを運営しています。

この記事では、無料でダウンロードできるプリントと、答え合わせでそのまま使える解説・雑学をまとめています。介護の現場でぜひご活用くださいね♪

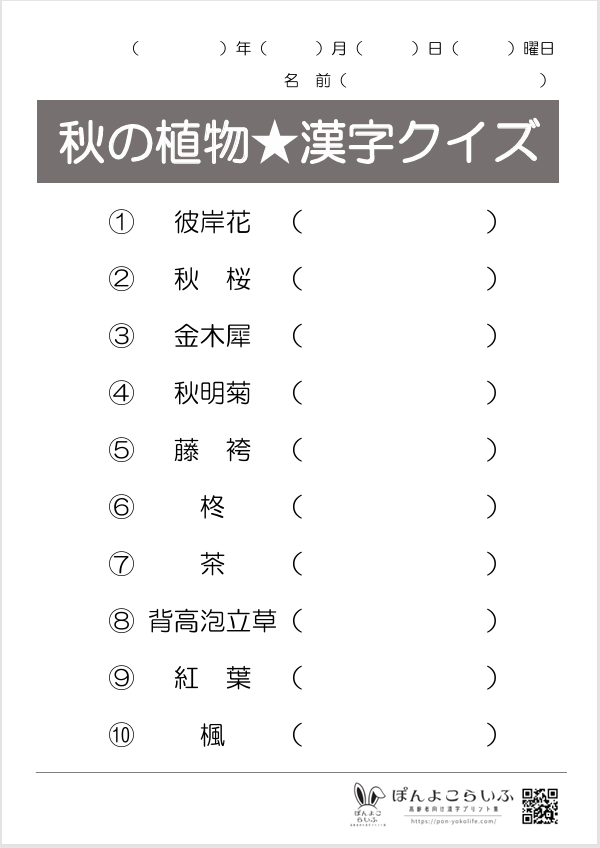

秋といえば、心をほっと和ませてくれる植物がたくさんありますね🌼🍂

今回は、そんな秋の植物をテーマにした“やさしい漢字クイズ”10問をご用意しました!

「聞いたことはあるけど、漢字で書くとどんな字だっけ?」

そんな身近な疑問を、楽しみながら解いていける内容になっています✨

無料でダウンロードできるプリント形式なので、季節を感じながら手軽に脳をリフレッシュ🧠

穏やかな秋の時間に、植物たちの名前を漢字で味わってみませんか?🌾🍁

📝こんな方におすすめ!👇

・高齢者施設などでレク素材を探している職員さん

・レクで季節感を取り入れたい職員さん

・会話のきっかけに悩んでいる職員さん

💡書くことは苦手でも、漢字を読むのは得意な利用者さんに

💡お花がお好きな利用者さんに

💡漢字が得意な利用者さんに

【無料】プリントダウンロード

「難読漢字版」はコチラ!

クイズ解説 – レクで使える雑学も併せてご紹介✨

①彼岸花(ヒガンバナ)

ヒガンバナはヒガンバナ科ヒガンバナ属の多年草で、9~10月頃に見ごろを迎えます。

「ヒガンバナ」名前・漢字の由来は?

「ヒガンバナ」の名前の由来は、その名の通り「秋のお彼岸の頃に咲く」ことから。

毒があるため、食べると「彼岸(あの世)しかない」から、という説もあります。

また、ヒガンバナにはたくさんの別名(方言含む)があります。

その一部がこちら👇

- 曼珠沙華(まんじゅしゃげ)・・・仏教で「天上の赤い花」を意味する言葉が由来

- 死人花(シビトバナ)、幽霊花(ユウレイバナ)・・・墓地に生える様子から

- 剃刀花(カミソリバナ)・・・葉が細長く、カミソリの刃のように見えることから

- 蛇花(ヘビノハナ)・・・細長い花びらの形が蛇の舌のように見えることから

- 葉見ず花見ず・・・葉と花が同時に見られない生態から

なんだか怖い名前ばかりですね・・・👻

ヒガンバナはなぜ墓地に咲く?

ヒガンバナは、別名を見てもわかるように、墓地に咲いている花として知られています。

なぜ、よりにもよってお墓に咲いているのでしょうか?

それは、ヒガンバナの持つ「毒」が関係しています。

昔、日本でも土葬が一般的だった時代、モグラやネズミなどの小動物が遺体を荒らすことがありました。

それを防ぐために、球根に毒を持つヒガンバナが植えられるようになったのです。

田んぼのあぜ道や土手でよく見られるのも、同様の効果を狙って植えられたためです。

また、ヒガンバナは、「アレロパシー効果」と呼ばれる他の植物の生長を妨げる働きも持っています。

この効果を利用して、雑草除けとして庭などに植えられることも増えたようです。

ヒガンバナの毒は水にさらせば抜くことができるため、昔は飢饉の際に食料としても利用されたようです。ヒガンバナ、不吉どころかありがたい花・・・!

【現場での活用例】利用者さんへの声掛けヒント

彼岸花、よく見かけられましたか?

ああ、田んぼのあぜ道に真っ赤に咲いてたね

きれいですよね。毎年必ずお彼岸の頃に咲くのが不思議ですね

本当だね。見かけると毎年もうそんな時期か、と思うよ

【声掛けのヒント】

田んぼや川沿い、お墓などで見かけた彼岸花の思い出を尋ねてみましょう。

お彼岸のお墓参りの記憶や、アレロパシー効果についても盛り上がります✨

②秋桜(コスモス)

コスモスはキク科コスモス属の一年草で、9~11月頃に見ごろを迎えます。

「コスモス」名前・漢字の由来は?

名前の由来

コスモスの名前の由来は、ギリシャ語で「秩序」「調和」「美しい」を意味する「Kosmos」です。

花びらが整然と並ぶ様子からこの名がつけられ、宇宙を意味する「cosmos」と同じ語源を持っています。

日本には明治時代に伝来し、秋に桜に似たピンクの花を咲かせることから「秋桜(あきざくら)」と呼ばれていました。

漢字の由来

「秋桜」という漢字は、秋に咲くことと、桜に似た花弁の形から名づけられました。

「秋桜」は「コスモス」と読まなかった?

実は、元々「秋桜」の読みは「コスモス」ではなく、そのまま「あきざくら」と読むのが一般的でした。

「コスモス」と読むようになったのは、1977年の山口百恵のヒット曲「秋桜(コスモス)」がきっかけです。

これは、「本気」と書いて「マジ」と読んだり、「運命」と書いて「さだめ」と読むなど、漢字に別の読み方を当てるのが流行していた時代背景が関係しているよう。

今では「秋桜」=「コスモス」がすっかり一般化しており、辞書にもきちんと掲載されています🌸

【現場での活用例】利用者さんへの声掛けヒント

「秋桜」と書いて「コスモス」と読むようになったきっかけは何でしょうか?

確かに昔はコスモスじゃなくて「あきざくら」と読んでいた気がするわね。何かの本かしら?

残念!正解は、山口百恵さんの楽曲「秋桜」でした!

そうだったのね!当時、すごく流行したのを覚えているわ

【声掛けのヒント】

コスモス畑の思い出、コスモスを育てた経験、山口百恵さんの「秋桜」についてなど、人気なお花だけあってコスモスの盛り上がる話題はたくさんありそうです🌸

③金木犀(キンモクセイ)

キンモクセイはモクセイ科モクセイ属の常緑小高木で、花は9月中旬~10月下旬頃に見ごろを迎えます。

「キンモクセイ」名前・漢字の由来は?

種名の「木犀」の由来は、樹皮が動物の犀(サイ)の皮膚に似ていることから。

「キンモクセイ」は、原種である白い花をつける「銀木犀」に対して、オレンジ色の花を咲かせることから、「”金”木犀」という名前を付けられました。

キンモクセイは三大香木✨

キンモクセイは、ジンチョウゲ、クチナシと並ぶ「三大香木」であり、秋の訪れを告げる強い芳香を持つ香木として有名です。

その遠くまで届く甘い香りから、「千里香(せんりこう)」や「九里香(きゅうりこう)」という別名まであるほど!

非常に大きく立派なキンモクセイの場合、2km先まで香りが届いたという記録もあります😲✨

他の三大香木である「クチナシ」について、コチラの記事で紹介しています♪

香りのピークはいつ?

キンモクセイの香りのピークは、朝と夕方、特に気温が下がる夕方から夜間にかけてが漂いやすくなります。

さらに、湿度が高く、風が穏やかな曇りの日や雨上がりに香りの分子は留まりやすいため、より強く香りを感じやすいようですよ🌸

【現場での活用例】利用者さんへの声掛けヒント

私、金木犀の香りが好きなんです♪

私も好き。なんだか懐かしい気持ちになるのよね

分かります!あれはなぜなんでしょうね?

幼いころから嗅いでいる香りだからかしら?

【声掛けのヒント】

金木犀の香りの思い出、学校や近所に咲いていた場所、香りで季節を感じた経験など、香りをきっかけに話題を広げてみましょう🌼

④秋明菊(シュウメイギク)

シュウメイギクはキンポウゲ科イチリンソウ属の多年草で、9~11月頃に見ごろを迎えます。

「キク」と名前につきますが、実はキクの仲間ではなく、アネモネの仲間なのです🌹

「シュウメイギク」名前・漢字の由来は?

名前の由来

「シュウメイギク」の名前は、秋に咲く、菊に似た花姿であることが由来です。

漢字の由来

「秋明菊」漢字の由来には、ふたつの説があります。

「秋明菊」説

中国語で「秋に明るく咲く菊」という意味から

「秋冥菊」説

当初、中国では「秋に咲く冥土(この世ならぬ場所)の菊」という意味で「秋冥菊」と名付けられていたが、縁起が悪いとして「冥」ではなく「明」の字に変更された

その他、京都市北部の貴船地方に多くみられたことから、「貴船菊(きぶねぎく)」という別名もあります。

【現場での活用例】利用者さんへの声掛けヒント

秋明菊って、実は菊じゃないんですよ!

え、そうなの?菊って名前なのに?

実は、アネモネの仲間なんです

へえー!知らなかったな。勉強になるなあ

【声掛けのヒント】

名前に「菊」とつくのにキク科ではない、という豆知識から会話を広げてみましょう!

⑤藤袴(フジバカマ)

フジバカマはキク科ヒヨドリバナ属の多年草で、9月下旬~10月上旬頃に見ごろを迎えます。

「フジバカマ」名前・漢字の由来は?

「フジバカマ」の名前は、藤色に似た花であること、個々の花の形が「袴」に似ていることが由来とされています。

また、万葉集には「ふじばかま」の記載があり、古くからこの名前でフジバカマが親しまれてきたことがわかります。

フジバカマは「秋の七草」!でも絶滅危惧種!?

フジバカマが秋の七草に選ばれたのは、秋の代表的な草花であり、万葉集に詠まれたことが由来です。

また、万葉集の時代には香草としても親しまれていたことや、「旅する蝶」として知られるアサギマダラが蜜を求めて集まる風景が美しいことも理由として挙げられます🦋

しかし、そんなフジバカマですが、河川改修などによる自生地の減少から、2018年に環境省レッドリストで「準絶滅危惧種(NT)」に指定されてしまいました。

かつては身近な植物でしたが、生育環境の激減が主な原因で個体数が減少しており、このままの状態が続くと絶滅の危険性が増すと考えられています😢

もし見かけても、観察にとどめ、採取することは絶対に控えましょう!

一部の自治体では、フジバカマの野生種を「絶滅寸前種」に指定しているところもあるようです。美しいフジバカマを守っていきたいですね😤

【現場での活用例】利用者さんへの声掛けヒント

フジバカマというお花をご存じですか?

秋の七草の一つよね。あまり見たことないけど

私も知らないな。どんな花なの?

藤色の小さい花がたくさん集まっている、可憐なお花です。今は準絶滅危惧種に指定されているくらい珍しい花になってしまいました……

【声掛けのヒント】

秋の七草の一つとして名前は知っていても、実物を見たことがある方は少ないかもしれません。秋の七草を一緒に思い出したり、昔は野原に咲いていた花の話など、昔と今の自然の変化について語り合うきっかけになるかも◎

⑥柊(ヒイラギ)

ヒイラギはモクセイ科モクセイ属の常緑小高木で、花は11月頃に見ごろを迎えます。

「ヒイラギ」名前・漢字の由来は?

名前の由来

ヒイラギの名前の由来は、葉のトゲに触れると「ひりひり痛む」ことから、その痛みを意味する古語の「疼ぐ(ひいらぐ)」が転じて「ヒイラギ」になった、という説が有力です。

漢字の由来

「柊」の漢字は、「冬に花が咲く木」という意味で、「木」と「冬」を組み合わせた会意文字です。

この「冬」というのは、現在の冬ではなく、旧暦の冬を示しています。

ヒイラギは「魔よけの植物」!

ヒイラギは、古くから日本や西洋で魔除けの植物として用いられてきました。

これにはいくつかの理由があります。

- 鋭いトゲ …… 葉の縁にある鋭いトゲが、鬼の目を刺して退けるという考えから

- 常緑性 …… 冬の間も枯れずに緑を保つ姿が、生命力の強さや永遠の命の象徴とされ、魔除けの力も持つという考えから

- 風水 …… 家の入口付近や鬼門(北東)の方角に植えることで、悪い気の侵入を防ぎ、家族の安全を守るとされてるため

また、わが国では、節分の日に「ヒイラギイワシ」を飾る風習があります。

これは、鬼が嫌うとされるヒイラギの枝にイワシの頭を刺して戸口に飾るものです。

ちなみに、イワシの焼いた臭いも魔除けの効果があるとされています🐟

日本のヒイラギとは別の植物ですが、「クリスマスホーリー」と呼ばれる「西洋ヒイラギ」はクリスマスの季節の装飾に使われています🎄

【現場での活用例】利用者さんへの声掛けヒント

ヒイラギって節分に飾りませんでしたか?

ああ、イワシの頭と一緒に玄関に飾ったよ

トゲトゲの葉っぱで鬼を追い払うんですよね!

そうそう。昔はどこの家でもやってたもんだ

【声掛けのヒント】

節分のヒイラギとイワシの風習、庭木として植えていた思い出、トゲのある葉っぱを触った記憶など、魔除けや縁起物としての話題がおすすめ!

今よりもずっと風習や縁起物などの考え方が重要視されていた時代です😊

⑦茶(チャ)

チャ(チャノキ)はツバキ科ツバキ属の常緑樹で、10~11月頃に見ごろを迎えます。

「チャ」名前・漢字の由来は?

名前の由来

「チャ(チャノキ)」の名前は、中国から伝わった時の「茶」という名前がそのまま使われています。

漢字の由来

「茶」の漢字は、古代中国の唐の時代に、もともと苦い野草を指していた「荼」という字が始まりです。

760年ごろまで書物で使われていた漢字「荼」は、お茶だけでなく、キク科の苦い野草など複数の植物を指すことがあり、どちらを指すか文脈から判断する必要がありました。

そのことから、他の植物と茶を区別するために、「荼」から一画減らして「茶」という文字が作られたようです🍵

ちなみに、「荼」は「荼毘(だび:火葬)」や「曼荼羅(まんだら:仏教的世界観の絵)」で使われる漢字で、「のげし」「にがな」や「苦しみ」「害毒」を意味しています。

「茶の花」はお茶畑ではあまり見られない?

「茶の木」は葉を収穫するため、花が咲くと養分が花や実に取られてしまいます。

それを避け良質な茶葉を育てるために、花が咲く前に葉を摘み取ってしまうことがほとんど。

そのため、一面に咲くお茶の花は珍しい光景とされています。

また、花が多く咲くということは、木が弱って子孫を残そうとしているサインであるとも言われています。

お茶農家にとっては、木の樹勢を測る目安になっています。

中国では、お茶の花を「茶梅(ちゃばい)」と呼ぶことがあります🍵

【現場での活用例】利用者さんへの声掛けヒント

お茶の花を見たことはありますか?

あるわよ。白いお花が咲くのよね

そうなんです!いいなあ、私も見てみたい✨

お茶摘みはされたことはありますか?

若い頃、よくお茶農家の知り合いのところにお手伝いに行ったわ。

新芽を摘むのよ。大変だったけど楽しかったわね!

【声掛けのヒント】

お茶の木の花や実、茶摘みのお手伝い、好きな銘柄、アイス派ホット派など、お茶は盛り上がれる話題がたくさんありますね🍵

⑧背高泡立草(セイタカアワダチソウ)

セイタカアワダチソウはキク科アキノキリンソウ属の多年草で、10~11月頃に見ごろを迎えます。

「セイタカアワダチソウ」名前・漢字の由来は?

セイタカアワダチソウの名前は、「背が高い」こと、花が密集して咲く様子や、種子の綿毛のふわふわが「泡立っている」ように見えることから名付けられました。

また、元々あった「アワダチソウ」(アキノキリンソウの別名)よりも背が高いことから、「セイタカ」と名が付いたという説もあります。

セイタカアワダチソウはおっちょこちょいな「侵略者」?

セイタカアワダチソウは外来種であり、他の植物の生長を妨げたり(アレロパシー物質)、繁殖力も非常に強いため、「生態系被害防止外来種リスト」の「重点対策外来種」に指定されています。

さらに、その侵略性の高さから、日本生態学会によって「侵略的外来種ワースト100」にも選ばれています。

しかし、そんな迷惑者のセイタカアワダチソウですが、実は、アレロパシー作用が強力であるゆえに、やがては自分自身もアレロパシーの罠にかかり生育できなくなってしまう「自家中毒」を起こします。

ちょっとおっちょこちょいなところもあるセイタカアワダチソウなのでした😂

ヒガンバナにもアレロパシー効果はありますが、セイタカアワダチソウの方が強力なようです。

【現場での活用例】利用者さんへの声掛けヒント

セイタカアワダチソウ、昔より減ってきたと思いませんか?

そういえばそうだな。昔は一面黄色だったけど

実は、アレロパシー効果といって、自分の発した毒で自滅していっちゃうらしいんですよ

へえー!自分で自分を枯らしてしまうのか。面白い!

【声掛けのヒント】

セイタカアワダチソウがよく咲いていた場所や、外来種として猛烈に広がった記憶、自家中毒で衰退していく不思議な性質(アレリパシー効果)などの話題があります🌼

植物に明るい方がいれば、侵略的外来種の興亡について語り合うのも盛り上がるかもしれません!

⑨紅葉(モミジ)

モミジ(イロハモミジ)はムクロジ科カエデ属の落葉高木で、10~12月頃に紅葉の見ごろを迎えます。

「モミジ」名前・漢字の由来は?

名前の由来

「モミジ」の名前は、秋に草木の葉が赤や黄色に色づく様子を意味する古語「もみづ(紅葉つ)」に由来します。

この動詞が名詞化して「もみぢ」となり、「もみじ」へと変化しました。

漢字の由来

「紅葉」は、紅花を揉み布を染める様子(「揉み出づ(もみいづ)」)と、葉が色づく様子(「紅葉づ(もみづ)」)が似ていることから「葉が色づく現象」のことを指すようになり、次第に植物のモミジのことを意味するようになりました。

「狩り」をしないのに「紅葉狩り」?

「狩り」といえば、鹿などの動物を捕らえることや、果物などを木から収穫して楽しむイベントなどを想像しますよね。

「紅葉狩り」は狩猟や収穫などをせず「観賞」するだけなのに、なぜ「紅葉”狩り”」と呼ぶのでしょうか?

その由来は、平安時代の狩りをしない貴族が深い山へ入って紅葉を観賞することを、一種の言葉遊びとして「狩り」と呼ぶようになったことが始まりだと言われています。

当時の貴族にとって、野山を歩くことは「下品な行為」とされていました。

そこで、歩いて出かけることを「狩り」に見立てることで、上品な表現にしようとしたと考えられています。

当時は「紅葉狩り」のほかに「桜狩り」という言葉もあったようですよ🌸

【現場での活用例】利用者さんへの声掛けヒント

最近、もみじが色づいてきましたね。みなさんは紅葉狩りに行かれたことはありますか?

私は京都の紅葉が好きでね。清水寺に行ったのを思い出すなあ

若い頃は家族でよく行きましたよ。香嵐渓がきれいでした

素敵な場所に行かれていたんですね!お話を聞くだけでも秋らしさを感じます。また写真など見ながら季節を楽しみましょうね✨

【声掛けのヒント】

紅葉の名所や、昔よく通った散歩道について質問してみましょう🍁

家族旅行の思い出や、混み合っていた頃の景色なども話題が広がります。

⑩楓(カエデ)

カエデはムクロジ科カエデ属の落葉高木で、10~12月頃に紅葉の見ごろを迎えます。

カエデは「カナダの国旗の葉」としても有名ですね🍁

「カエデ」名前・漢字の由来は?

名前の由来

カエデの葉の形が水かきのあるカエルの手に似ていることから「かへるで(蛙手)」と呼ばれ、それが変化して「カエデ」となりました。

漢字の由来

「楓」という漢字は、中国のマンサク科フウ属の植物「槭(フウ)」に由来しています。

槭の木が日本に伝わった際に、常用漢字にない「槭」の代わりとして、槭の木の種子が風で飛ぶ様子から「木」と「風」を組み合わせた「楓」という漢字が作られました。

そして、日本のカエデが槭に似ていたことから、「楓」の漢字が当てられるようになりました。

カエデとモミジの違いは?

カエデとモミジはどちらもムクロジ科カエデ属の植物。とてもよく似てますよね。

そこで、両者の違いを表にまとめてみました!

| 項目 | カエデ(楓) | モミジ(紅葉) |

| 葉の大きさ | 大きめ | 小さめ |

| 葉の切れ込み | 浅いものが多い | 深い 手のひら状に見えるものが多い |

| 紅葉の主な色 | 黄色やオレンジ色が多い(赤く色づく品種もある) | 鮮やかな赤色 |

| 色の変化の仕方 | グラデーションや、鮮やかな黄色になる品種が多い | 葉全体が均一に真紅に染まる品種が多い |

| 一般的なイメージ | 実用性・堅牢さ、または外国の木(メープル) | 情緒・風流、日本の秋の象徴 |

| 象徴・使われ方 | 🍁木材(家具など) 🍁メープルシロップの原料 🍁カナダの国旗(サトウカエデ) | 🍂日本庭園、盆栽の主役 🍂紅葉狩り(観光)の対象 🍂和歌、伝統柄、着物モチーフ |

| 名称の使用傾向 | 分類名、総称として使われることが多い(例:イタヤカエデ、カエデ属) | 特定の美しい品種や紅葉の情景を指す固有名詞的な使われ方が多い(例:イロハモミジ、モミジの名所) |

| 海外での呼称 | Maple (メープル) | Japanese maple (日本のカエデ) |

カエデとモミジの呼び分けは日本独自のもので、海外では一括りに「カエデ(maple)」と呼ばれているそうです🍁

【現場での活用例】利用者さんへの声掛けヒント

楓って、もみじと似ていますけど、よく見ると葉っぱの形がちょっと違いますよね。

楓をご覧になることありますか?

ありますよ。近所の公園に大きな楓があって、秋になるとすごくきれいなの

いいですねぇ。身近にそういう木があると、季節を感じやすくて嬉しいですよね!

そうそう!買い物のついででも、色づきが見えると歩くのが楽しくなるわ

【声掛けのヒント】

楓ともみじの違いや、葉っぱの形の印象について尋ねてみましょう🍁

昔の通学路や庭木に植わっていた思い出、紅葉の名所なども引き出しやすい話題です。

あとがき

以上、秋の花の由来と豆知識を紹介しました!

いかがでしたでしょうか?

名前の由来などは諸説あるため、ほかの説を知っている利用者さんに意見を聞いてみるのも良さそうです♪

みなさんで楽しんで取り組んでみてくださいね💛

モミジ狩りの名所などの話題もいいですね!

✅難読漢字版👇

【画像クレジット】

本記事内の画像は以下のサイトより使用させていただきました。

- イラストAC (https://www.ac-illust.com/)

- ソコスト (https://soco-st.com/)

- 写真AC (https://www.photo-ac.com/)

- Pixabay (https://pixabay.com)

コメント