「レク準備の負担を減らしたい!利用者さんとの会話をサポートしたい!」

そんな想いで、このサイトを運営しています。

この記事では、無料でダウンロードできるプリントと、答え合わせでそのまま使える解説・雑学をまとめています。介護の現場でぜひご活用くださいね♪

食欲の秋、到来!🍠🌰

さつまいも、栗、ぶどう……秋は美味しい野菜や果物が旬を迎える季節ですね。

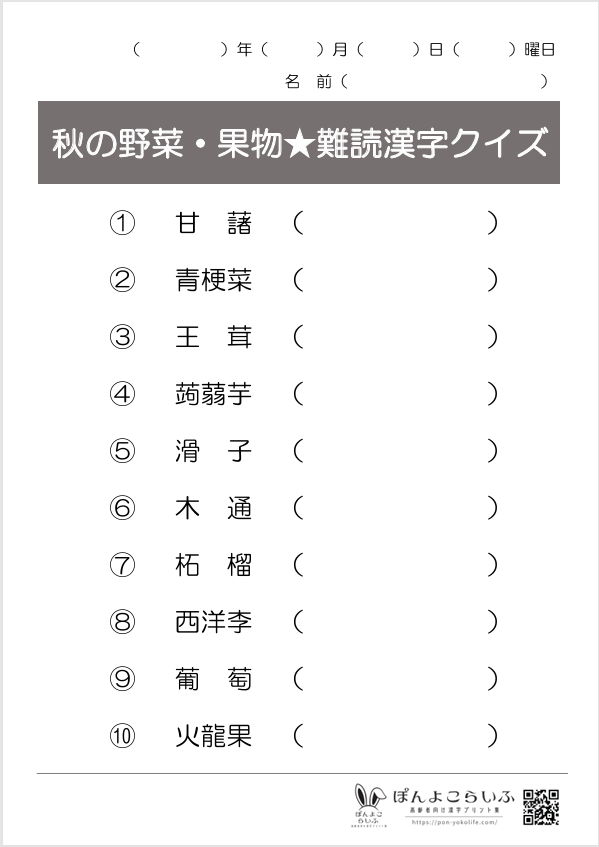

今回は、そんな秋の味覚をテーマにした、難読漢字クイズ10問をご用意しました!

「えっ、この食べ物ってこんな漢字だったの!?」 「昔は書けたはずなのに…もう一度挑戦してみたい!」

そんな驚きと、「読めた!」という達成感が味わえる内容です✨

無料でダウンロードできるプリント形式なので、秋の旬の食材を思い出しながら、漢字の知識に挑戦してみませんか?

正解できたときの「やった!」という気持ちが、自信にもつながります🍇🍂

📝こんな方におすすめ!👇

・高齢者施設などでレク素材を探している職員さん

・レクで季節感を取り入れたい職員さん

・会話のきっかけに悩んでいる職員さん

💡漢字クイズが得意で、難問に挑戦したい利用者さんに

💡食べ物や料理の話題がお好きな利用者さんに

💡「読めた!」という達成感を味わいたい利用者さんに

【無料】プリントダウンロード

「やさしい漢字版」はコチラ!

クイズ解説 – レクで使える雑学も併せてご紹介✨

①甘藷(さつまいも)

さつまいもはヒルガオ科サツマイモ属の根菜類で、10~1月頃に旬を迎えます。

「さつまいも」名前・漢字の由来は?

「さつまいも」という名前は、中国から琉球(現在の沖縄)を経由し薩摩(現在の鹿児島)に伝わり、そこから全国に広まったことが由来です。

「薩摩からきた芋」として「薩摩芋」と呼ばれるようになりました。

さつまいもを食べると「おならが出る」?

よく「さつまいもを食べるとおならが出る」と言われますが、なぜなのでしょうか?

これは、さつまいもに含まれる豊富な食物繊維が腸内の善玉菌の餌となり、分解される際にガスが発生することが理由です。

このガスが溜まって、おならとして排出されます🍠

また、さつまいもに含まれる「ヤラピン」という物質も原因の一つと言われています。

「ヤラピン」とは、さつまいもを切ったときに出てくる白い液体のこと。

ヤラピンには腸のぜん動運動を促進する働きがあるため、おならの回数が増える原因になるようです。

ですが、安心してください❕

さつまいもで出るおならは「臭くなりにくい」んです!!

さつまいもは肉などと比べてタンパク質が少なく、おならの臭いの主な原因となる「硫化水素」が発生しにくいことが理由のようです。

しかし、食べ過ぎるとお腹が張ったり、便秘になったりすることもあるため、適量を意識して美味しくいただきましょう🍠💗

【現場での活用例】利用者さんへの声掛けヒント

さつまいものお料理では何が好きですか?

うーん、焼き芋かなあ?

焼き芋いいですね!昔は庭で作ったりしましたよね♪

あったねえ。ストーブの上に乗せたりもしたね。

【声掛けのヒント】

さつまいもには様々な調理方法、食べ方があります。どんな食べ方が好きだったか、思い出してもらえるような声掛けをしましょう🍠

②青梗菜(チンゲンサイ)

チンゲンサイはアブラナ科アブラナ属の緑黄色野菜で、9~10月頃に見ごろを迎えます。

「チンゲンサイ」名前・漢字の由来は?

名前の由来

チンゲンサイの名前は、中国名「青梗菜(チンコンツァイ)」が変化したものです。

1972年の日中国交正常化後に日本国内での流通が始まり、当初様々な呼び名があったことから混乱を避けるため、1983年に農林水産省によって「チンゲンサイ」という名称に統一されました。

漢字の由来

「青梗菜」という漢字は、中国名をそのまま使用しており、中国語で「茎が青い野菜」という意味を持っています🥬

「報連相(ほうれんそう)」の対義語は「沈言済(チンゲンサイ)」!?

ビジネス用語で報告・連絡・相談を略して「報連相」といいますよね。

その対義語として、「沈言済(チンゲンサイ)」があります!

「沈言済」とは「”沈”黙し、”言”わずに、”済”ませること」を指し、やってはいけない行動の例えとして使用されています。

自分はもちろん、部下や後輩、家族なども「チンゲンサイ(沈言済)」になっていないか気を配っていきたいですね🥬

また、「チンゲンサイ」を避けるためには「おひたし(怒らない、否定しない、助ける、指示する)」が有効なようです😊

【現場での活用例】利用者さんへの声掛けヒント

チンゲンサイ、みなさんは何と呼んでいましたか?

「体菜(タイサイ)」だったかしら?

私は最初から「チンゲンサイ」だったよ

なるほど。地域によっても違ったのかもしれませんね!

【声掛けのヒント】

チンゲンサイが流通し始めたのは、今の高齢者のみなさんが若者だったころ。1983年に名称が統一されるまで、きっとそれぞれの名前で呼んでいたことでしょう。それをヒントに声掛けをしてみましょう!

③王茸(しめじ)

しめじはシメジ科シメジ属の総称で、秋セロリは9~11月頃に旬を迎えます。

「しめじ」名前・漢字の由来は?

名前の由来

「しめじ」の名前の由来には、以下のものがあります。

「占地(しめじ)」説

地面を占めるほど一面に生えることから

「湿地(しめじ)」説

湿気の多い場所に生えることから

漢字の由来

しめじは、一般的には「占地」または「湿地」という漢字が使用されます。

マイナーである「王茸」という漢字には、天然の「ホンシメジ」が希少であることや、他のキノコを凌駕するほどの美味しさであること、シメジが食用キノコとして広く認知されていることから、しめじこそが「王者の茸」である、という思いが込められています。

しめじはホンシメジ?ぶなしめじ?それともヒラタケ??

わたしたちが想像する「しめじ」は、多くの場合「ぶなしめじ」だと思います。

しかし、かつては、「ひらたけ」という傘が平たく舞茸のような見た目をしたきのこが「しめじ」として流通していました。

これは、天然の「ひらたけ」が、風味や形が天然の「ホンシメジ」に似ていたことが理由ではないかと言われています🍄

さらに、ややこしいことに、「ホンシメジ」はキンメジ科シメジ属、「ぶなしめじ」はシメジ科シロタモギタケ属、「ひらたけ」はヒラタケ科ヒラタケ属という、すべてがまったく別の種類のきのこなのです。

しめじって、いったい何なのでしょうか……。

※ちなみに、ホンシメジは「香り松茸、味しめじ(香りの良さでは松茸が優れ、味の良さではしめじが優れている)」と言われるほど美味しいそうです!

【現場での活用例】利用者さんへの声掛けヒント

「ホンシメジ」の美味しさを例えたことわざとは何でしょう?

あら、何だったかしら……?

「香り〇〇、味〇〇」がヒントです!

あ!「香り松茸、味シメジ」だわ!

【声掛けのヒント】

今は希少なホンシメジ、利用者さんの中には食べたことがある方がいらっしゃるかもしれません。味の感想を思い出してみてもらいましょう!

④蒟蒻芋(こんにゃくいも)

こんにゃく(こんにゃく芋)はサトイモ科コンニャク属の芋類で、10~1月頃に旬を迎えます。

「こんにゃく」名前・漢字の由来は?

名前の由来

「こんにゃく」という名前の由来は、中国語の「蒟蒻(グジャク)」が日本に伝わった際に「コニャク」と変化し、「こんにゃく」となった説が有力です。

漢字の由来

「蒟蒻」の漢字は、根っこの植物を意味する「蒟」と、柔らかく弱々しい植物を意味する「蒻」から成り立ち、「柔らかく弱々しい根菜」をあらわしています。

これは、こんにゃく芋が風や病気に弱い性質を持つことからこのように名付けられました。

こんにゃく芋には毒がある!のに、なんとかして食べる日本人

こんにゃくには毒がありませんが、その原料であるこんにゃく芋には「シュウ酸カルシウム」という毒性のある成分が含まれています。

中国語では、その毒性から「魔芋(モーユー)」なんて怖い名前で呼ばれることがあるほど!

しかし、「こんにゃく」としては安全に食べられていますよね。

それは、製造工程できちんと毒抜きがされているからなのです!

ちなみに、毒抜き(製造)工程はとても複雑です👇

- こんにゃく芋の下準備 …… 皮を剥いたこんにゃく芋を適当な大きさに切る

- 茹でる …… 切ったこんにゃく芋を茹でて柔らかくする

- ペースト状にする …… 茹でたこんにゃく芋と水をミキサーにかけ滑らかなペースト状にする

- 寝かせる …… しばらく放置する

- 凝固剤の投入 …… 水酸化カルシウムなどの凝固剤を水で溶いて加え、素早く均一に混ぜ合わせる

- 成形 …… 好みの形に整えて、放置して固める

- アク抜き(茹でる)…… 熱湯で茹でてアクを抜く

- 完成 …… 冷水にさらして完成。水と一緒に保存する

正直、これを思いついた人、正気か!?と思いますよね。

そこまでして!?という……。

ちなみに、こんにゃくの毒抜き方法を編み出したのは……そう、われわれ日本人です😆

現在の方法が確立されたのは、鎌倉時代とも、江戸時代とも言われています。

昔の技術力、すごい……!

日本人は食いしん坊!いつも食事の話ばかりしてる!と世界から言われることがありますが、それは昔からだったのですね😂

【現場での活用例】利用者さんへの声掛けヒント

こんにゃくの作り方をご存知の方はいらっしゃいますか?

どうだったかなあ。スーパーで買っていたものだから……

僕も最近知ったんですよ。実はものすごく手間がかかっていて……(手順を説明する)

そんなに工程が必要なんて初めて知ったよ!

【声掛けのヒント】

もしかしたら、利用者さんの中でこんにゃく芋を育てるところからや、こんにゃく芋を買ってきてこんにゃくにする作業をしたことがある方がいらっしゃるかもしれません!

ぜひ聞いてみましょう。

⑤滑子(なめこ)

なめこはモエギタケ科スギタケ属のキノコで、9~11月頃に旬を迎えます。

「なめこ」名前・漢字の由来は?

なめこの名前の由来は、その粘り気のある”ぬめり”から「滑らっ子(ぬめらっこ)」と呼ばれていたものが訛ったという説が有力です。

なめこはどうしてヌルヌルしている?

なめこに特徴的な「ぬめり」ですが、そもそもなぜなめこはヌルヌルしているのでしょう?

その理由がこちらです👇

- 乾燥防止・保湿 …… なめこは他のきのこ類よりも乾燥に弱いため、表面をぬめりで覆うことで水分を保っている

- 防寒 …… なめこは晩秋から冬にかけて多く見られるため、厳しい寒さをしのぐためにぬめりを発生させている

- 虫除け …… ぬめりがあることで、害虫や寄生虫が寄り付きにくくなる

この「ぬめり」は、なめこの生存戦略だったのですね!🍄

そんな「ぬめり」の正体は、「ムチン」や「ペクチン」といった、糖とたんぱく質が結合した「粘性多糖体」です。

このぬめり成分は、なめこ自身の保護だけでなく、人間の体にも「粘膜、肝臓の保護」「動脈硬化予防」「コレステロールや糖質の吸収抑制」など、良い働きをたくさんもたらしてくれます🍄✨

【現場での活用例】利用者さんへの声掛けヒント

お味噌汁の具では何が好きですか?私はなめこです!

ねぎかしらね?

私は豆腐かな

いいですね~!今夜の夕飯の参考にさせていただきます♪(笑)

【声掛けのヒント】

なめこと言えば味噌汁なので、みなさんの好きな具や変わり種、好きな味噌など、好きな味噌汁トークに発展させましょう✨ 好きなものの話はきっと弾むはず!

⑥木通(あけび)

アケビはアケビ科アケビ属の果実で、8月下旬~10月中旬頃に旬を迎えます。

「アケビ」名前・漢字の由来は?

名前の由来

「アケビ」の名前の由来には、以下のものがあります。

「開け実(あけみ)」説

熟した果実が縦に裂けて、中から果肉が見える様子を「実が開いた」と表現したことから

「開(あ)けツビ」説

「ツビ」は古い言葉で女性器を意味し、熟して口を開く様子を「開けツビ」と表現したことから

「開(あ)けムベ」説

熟しても実が開かない同じアケビ科の「ムベ」という植物が「開けぬムベ」と呼ばれたことに対し、実が開くアケビを「開けムベ」と呼んだことから

「赤実(あかみ)」説

赤い実をつけるため「赤実(朱実)」と呼ばれていたことから

漢字の由来

「木通」の漢字の由来は、アケビのツルは中が空洞になっているため、ツルを切って息を吹き込むと空気が通り抜ける性質から当てられました。

アケビは「万能な植物」?

アケビは「捨てるところのない万能な植物」といわれ、果肉、皮、つる、若葉など、部位ごとに様々な楽しみ方ができます。

- 果実 …… 熟して裂けた部分から、透明で甘みのある果肉をスプーンですくって食べる。ジャムや果実酒にも。

- 果皮 …… 味噌詰め焼き(東北の郷土料理)、天ぷら、炒め物、煮物、肉詰めなどに。ほのかな苦みが特徴。

- 新芽 …… 春には柔らかい新芽が「山菜」として親しまれている。おひたしや天ぷらに。

- つる …… 炒め物に。丈夫なつるはカゴやリースにも使用される。

- 葉 …… 乾燥させてアケビ茶として。

- 種 …… 昔は種子から油を抽出していた。

- 薬用 …… 漢方薬として、つる(「木通」)、果実(「八月札」)、種子(「預知子」)など、多くの部位が利用されている。

アケビはわれわれ日本人にとって、関りが深い植物なのですね✨

【現場での活用例】利用者さんへの声掛けヒント

アケビといえば、どんな食べ方が思いつきますか?

そのまま食べる以外にもあるのかい?

実はたくさんあるんです!たとえば皮だと、天ぷらや味噌詰め焼き、炒め物などとして食べられています。

そういえば、山形県では皮に味噌を詰めて焼くと聞いたことがあるなぁ

【声掛けのヒント】

ザクロは「万能な植物」です。上記のような「食べ方」の質問や、「葉っぱはどうやって利用されるでしょう?」などのクイズ形式でも◎。

今までしたことのある活用方法を聞くのも良いですね。

⑦柘榴(ザクロ)

ザクロはミソハギ科ザクロ属の果実で、9~11月頃に旬を迎えます。

「ザクロ」名前・漢字の由来は?

名前の由来

「ザクロ」という名前と漢字の由来には、以下のものがあります。

「石榴(シャクリュウ)」説

日本に伝わった際、中国語の「シャクリュウ」という音読みが訛って「ジャクロウ」→「ザクロ」へと変化

「ザクロス山脈」説

ペルシャ湾の東にある「ザクロス山脈」から伝わったため、「ザクロ」という名がついた

漢字の由来

「柘榴」という漢字は、中国名「石榴(せきりゅう)」から来ています。

ペルシャ地方の「安石国」から中国に伝わったこと、果実の形が瘤(こぶ)に似ていることから「安石瘤」と名付けられ、後に「安」が省略されて「石榴」や「柘榴」となりました。

つまり、「安石国から伝わった瘤に似ている果実」という意味なのですね!

ザクロは「縁起が良い」?

ザクロは「子孫繁栄」「豊穣」「魔除け」の象徴として古くから縁起が良いとされています。

- 子孫繁栄と豊穣の象徴 …… たくさんの種子を持つことから「子孫繁栄」や「豊穣」の象徴とされ、多くの文化で子宝や安産を願う果物として大切にされている。

- 魔除けの力 …… 仏教の「鬼子母神伝説」では、鬼子母神が人肉の代わりにザクロを食べるようになったことで安産と子育ての神となった。この伝説から魔除けの果実とされ、仏教では「吉祥果(きちじょうか)」とも呼ばれている。

- 風水における効果 …… 風水では、ザクロは金運を呼び込む「開運樹」ともいわれ、子宝運にも良いとされている。東や西の方角に植えるのが効果的。

しかし、人によっては「実が割れる」ことから「身が割れる」ことが連想され、縁起が悪いのではないかと考える人もいます。

また、「ザクロは人肉の味がする」という俗説があります。

これは、前述の鬼子母神の伝説に由来しており、かつて鬼子母神が人肉を食べていたことから、お釈迦様が「人肉の代わりにザクロを食べなさい」と命じたことが噂の根源ではないかと考えられています。

【現場での活用例】利用者さんへの声掛けヒント

ザクロは縁起が良いと言われています。それはなぜでしょう?

うーん。昔からあるから、とかかしら?

正解は、種子がたくさんあることから「子孫繁栄と豊穣の象徴」とされていることと、仏教の伝説から「魔よけの力」があるとされているからでした!

そうなのね。確かに風水でも良いと聞いたことがあるわ!

【声掛けのヒント】

俗説を逆手にとって、「ザクロは人肉の味がする。〇か✖か」というクイズを出題してみても面白いかもしれません。

⑧西洋李(プルーン)

プルーンはバラ科スモモ属の果実で、9~10月頃に旬を迎えます。

「プルーン」名前・漢字の由来は?

名前の由来

「プルーン」の名前は、ギリシャ語で西洋スモモをあらわす「PROUNON(プロウノン)」「PROUMNON」が由来です。

この言葉が、中世以降、フリュギア→ギリシャ語→ラテン語→フランス語へと伝達され、最終的に現在の「prune(プルーン)」となりました。

漢字の由来

「西洋李」という漢字は、文字通り「西洋で栽培されている李(スモモ)」が由来です。

「プルーン」と「プラム」の違いって?

日本では一般的に、生で食べるスモモを「プラム」、乾燥させたスモモを「プルーン」と区別しています。

英語圏でも同様ですが、フランス語では生か乾燥かは関係なく「プルーン」がスモモ全体を指す言葉とされています。

【現場での活用例】利用者さんへの声掛けヒント

プルーンが好きな方いらっしゃいますか?

はい!(挙手)

挙手ありがとうございます!実は僕も好きなんです。プルーン仲間がいて嬉しいです♪

【声掛けのヒント】

プルーンの話題はなかなか難しいので、シンプルに好きか嫌いか、という質問をするのが◎かもしれません☺

⑨葡萄(ぶどう)

ぶどうはブドウ科ブドウ属の果実で、品種により7~11月頃に旬を迎えます。

「ぶどう」名前・漢字の由来は?

名前の由来

「ぶどう」という名前の由来は、古代中央アジアの言葉でワインを意味する「Budaw(ブダウ)」が、中国で「蒲陶(プタオ)」となり、さらに日本の伝来時に「ぶどう」に変化したという説が有力です🍇

漢字の由来

「葡萄」という漢字は、上述の中国名「蒲陶(プタオ)」の漢字表記が「葡萄」へと変化し、そのまま日本に伝わってきました。

ぶどうについて、コチラの記事でも紹介しています🍇

【現場での活用例】利用者さんへの声掛けヒント

ブドウにはたくさんの種類がありますが、どれが一番お好きですか?

私はやっぱり巨峰が好きかな

私はシャインマスカットかしら!

どちらも美味しくて良いですね!ちなみに私はデラウェアが好きです💜

【声掛けのヒント】

好きなブドウの種類、好きな産地、好きなブドウ狩りスポットなどなど……。ブドウには話題がたくさんあります🍇✨

⑩火龍果(ドラゴンフルーツ)

ドラゴンフルーツはサボテン科ヒモサボテン属の果実で、7~11月頃に旬を迎えます。

別名として「ピタヤ」とも呼ばれています🐲

「ドラゴンフルーツ」名前・漢字の由来は?

「ドラゴンフルーツ」という名前は、果皮がドラゴンのうろこに似ていること、中国名の「火竜果(フーリーロン・グォ)」を英語にした商品名であることが由来です。

また、別名の「ピタヤ」の方が実は本来の呼び名で、スペイン語の「pitahaya(ピタジャ)」が由来です。

ドラゴンフルーツの花は満月に咲く!?

ドラゴンフルーツの花(サンカクサボテン)は、満月や新月の夜に開花する「夜の女王」や「ムーンフラワー」と呼ばれ、一夜限りの大輪の白い花を咲かせます。

満月の夜に「一斉に花が咲く」とされていますが、実際は満月を挟んだ3日間ほどで順番に開花していく場合も多いようです✨

【現場での活用例】利用者さんへの声掛けヒント

ドラゴンフルーツはなぜ「ドラゴン」なのでしょうか!?

うーん……色がドラゴンみたいだからかしら?

惜しい!正解は「皮の見た目がドラゴンのうろこに似ているから」です!

確かに!言われてみれば似てるわ!ドラゴンを見たことないけれど!

【声掛けのヒント】

ドラゴンフルーツの流通は1970代後半以降からですが、どちらかと言えばマイナーな果物なので、ドラゴンフルーツ自体を知らない利用者さんもいらっしゃるかもしれません。その場合は写真やイラストを見せつつお声掛けをしていきましょう🐲📸

あとがき

以上、秋の野菜・果物の由来と豆知識を紹介しました!

いかがでしたでしょうか?

ブドウ狩りの名所や、さつまいもの好きな調理方法など、盛り上がれる話題にもつなげられそうですね🍇✨

秋は美味しい話題が盛りだくさんです!

それでは、今回もご覧いただきありがとうございました🌰

✅やさしい漢字版👇

【画像クレジット】

本記事内の画像は以下のサイトより使用させていただきました。

- イラストAC (https://www.ac-illust.com/)

- 写真AC (https://www.photo-ac.com/)

- Pixabay (https://pixabay.com)

- 花ざかりの森 (https://forest17.com/)

- ソコスト (https://soco-st.com/)

コメント