「レク準備の負担を減らしたい!利用者さんとの会話をサポートしたい!」

そんな想いで、このサイトを運営しています。

この記事では、無料でダウンロードできるプリントと、答え合わせでそのまま使える解説・雑学をまとめています。介護の現場でぜひご活用くださいね♪

春といえばお花の季節!色とりどりの美しい花が咲き誇り、とても癒されますよね。

ところで、よく聞くお花の名前、漢字で書けますか?

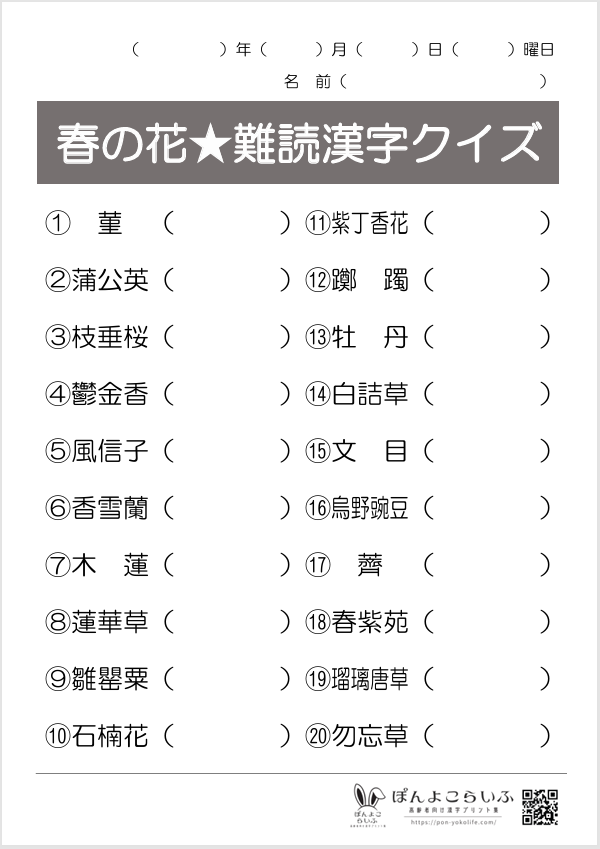

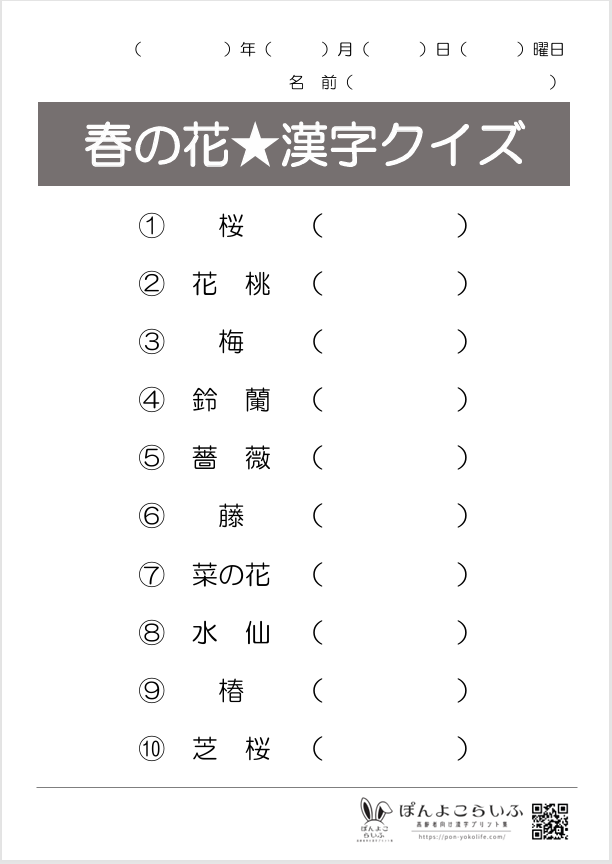

今回はそんな読めそうで読めない、でも聞けば「あー!」となる春の花たちの難読漢字クイズプリントを作成しました!

デイサービスなどの介護施設や学校、ご自身の知識力テストなど!!

様々な場面でお使いいただけたら嬉しいです🌸

そして、プリントのお花たちの解説と豆知識も前後編に分けてご紹介していきます!

デイなどのレクで使用する際にぜひご活用ください♪

📝こんな方におすすめ!👇

・高齢者施設やデイサービスで春のレク素材を探している職員さん

・季節感を取り入れた脳トレを探している方

・花や植物の話題で会話を広げたい方

💡春の草花が好きな利用者さんに

💡書くより読む方が得意な利用者さんに

💡難読漢字に挑戦したい利用者さんに

答え合わせの際に、「せーの!」『『すみれー!』』のように、掛け声に合わせて答えを言ってもらうのがおすすめ!活気が出て盛り上がりますよ✨

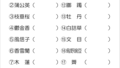

【無料】プリントダウンロード

後編・やさしい10問・難読漢字版はこちら!

👇後編はこちら👇

👇春の花・やさしい10問版はこちら🌹

クイズ①~⑩までのお花を解説!豆知識も?

①菫(スミレ)

スミレはスミレ科スミレ属の多年草で、3月~5月に花を咲かせます。

「スミレ」名前の由来は?

「スミレ」の名前は、花の形状が「墨入れ」と似ていることが由来だそう。

スミレは食用できる!

スミレは「食用できるお花」としても有名で、特に「スミレの砂糖漬け」はウィーンの伝統皇室菓子としても知られています。

しかし、スミレ科の似た花の中には毒性のあるもの(パンジーなど)もあるため要注意!

スミレにはヒメスミレやサクラスミレなど、たくさんの種類があります。

②蒲公英(タンポポ)

タンポポはキク科タンポポ属の多年草です。

「タンポポ」名前の由来は?

「タンポポ」という名称の由来は、花弁が散った後の姿が「タンポ」と呼ばれる綿球に似ていることから(タンポ穂)など、諸説あるようです。

「ニホンタンポポ」と「セイヨウタンポポ」の違いとは?

「ニホンタンポポ」と「セイヨウタンポポ」の違いは、花の付け根の反り返りがあるかないかで、ある方がセイヨウタンポポ、ない方がニホンタンポポとのこと(参考:ウェザーニュース)。

また、開花もニホンタンポポは3~5月に1回のみ、セイヨウタンポポは3~10月と長期にわたって繰り返し花を咲かせます。

ちなみに、都市部で見られるのはほとんどセイヨウタンポポだそうです!

(上の写真はニホンタンポポです☺)

タンポポは食用やコーヒーの代用品、薬用など様々な用途で利用されており、昔から人々の生活と密接に結びついている馴染みの深い植物ですね✨

③枝垂桜(しだれざくら)

シダレザクラはバラ科サクラ属の落葉高木で、3~4月に花を咲かせます。

シダレザクラが「しだれている」のはなぜ?

シダレザクラは、なぜ通常のサクラと違って枝が垂れているんでしょうか?

理由を調べてみたところ、ホルモンの異常が関連しているとのことです。

枝が枝垂れるのはイチョウやカツラやクリやケヤキなどでも見られるが、その原因は突然変異により植物ホルモンのジベレリンが不足して枝の上側の組織が硬く形成できず、枝の張りが重力に耐えられなくなっているからと考えられている。

(引用元:Wikipedia)

また、枝が垂れる遺伝子は潜性(昔でいう劣性)のため、子世代では枝垂れない桜が生まれる可能性もあります!

遺伝とは本当に不思議なものですね💡

シダレザクラには、ベニシダレやヤエベニシダレなど様々な種類があるそうです♪

④鬱金香(チューリップ)

チューリップはユリ科チューリップ属の植物で、3~5月の間に一週間ほど花を咲かせます。

「鬱金香」漢字の由来は?

「鬱金香(ウコンコウ/ウッコンコウ)」という、およそかわいらしい花からは想像もつかないような和名は、チューリップの花の香りがウコンに似ていることが由来です。

ちなみに、1970年代頃までは「ぼたんゆり」という和名でも呼ばれていたようです。

鬱金香よりぼたんゆりの方が断然オシャレですね💗

チューリップには多様な品種がある!

チューリップはその人気の高さゆえに品種改良が幾度となく行われ、非常に様々な品種が存在しています。

色はもちろん、咲き方や花弁の形状、開花の仕方などなど・・・

最近では、先述のようにウコンのようなにおいではなく、良い香りのする品種も出てきているようですよ♪

機会があればぜひチューリップの香りをかいでみてくださいね✨

⑤風信子(ヒヤシンス)

ヒヤシンスは、キジカクシ科ツルボ亜科ヒヤシンス属というなかなか聞き慣れない分類のお花で、3~4月に花を咲かせます。

元々は青紫色のお花のみだったそうですが、品種改良にて様々な色のお花が作られるようになったそうです!

ヒヤシンスにまつわる「悲しい物語」とは?

その美しさで私たちの目を楽しませてくれるヒヤシンスですが、実は、ヒヤシンスにまつわる悲しい神話が語り継がれています。

それがこちら!(参考:Wikipedia)

『ヒヤシンス』の名前の由来となった美青年・ヒュアキントス。

医学の神アポロンと西風の神ゼピュロスは彼のことを愛していた。

ある日、ヒュアキントスがアポロンと円盤投げを楽しんでいると、その様子を見ていたゼピュロスが嫉妬し、意地悪な風を起こしてしまう。

そして、その風にあおられた円盤がヒュアキントスの額を直撃!!

アポロンは必死に治療するが、その甲斐なく彼は命を落としてしまう。

その時ヒュアキントスの流した血から生まれたのがヒヤシンスとされている(実際はアイリスの一種という説も)。

このエピソードから、ヒヤシンスの花言葉は『悲しみを超えた愛』となっています。

美しさは時に罪ですね……。

⑥香雪蘭(フリージア)

フリージアはアヤメ科フリージア属の植物で、2月~6月に花を咲かせます。

「フリージア」名前の由来は?

「フリージア」という名前の由来は、南アフリカでフリージアを発見したデンマークの植物学者・エクロンが、仲間の植物学者であり医師のフリーゼとの友情の記念で名付けたといわれています。

エクロンが研究を続けられた背景には親友のフリーゼの存在があったため、親友に対する敬意、そして感謝の気持ちを込めて「フリージア」と名付けたそうです。

悲しいエピソードのある前述のヒヤシンスとは打って変わって、とても素敵な逸話ですね✨

「香雪蘭」漢字の由来は?

「香雪蘭(こうせつらん)」という和名は、甘い香りがすることに由来しています。

また、菖蒲と水仙に似ていることから「菖蒲水仙(アヤメスイセン/ショウブスイセン)」と呼ばれることもあるようです。

黄色や白色のフリージアは金木犀のような香りがするそうですよ♪

⑦木蓮(モクレン)

モクレンはモクレン科モクレン属の落葉低木・高木で、3~4月に花を咲かせます。

「モクレン」名前の由来は?

モクレンの名前の由来は、花がハスに似ていることから、木に咲くハス(蓮)で「モクレン(木蓮)」と呼ばれるようになったそう!

「シモクレン」と「ハクモクレン」の違いは?

低木で紫色の花が咲くモクレンを紫木蓮(シモクレン)、高木で白色の花が咲くモクレンを白木蓮(ハクモクレン)と呼んでいます。

シモクレンは主に公園や庭木として、ハクモクレンは主に街路樹や庭木として植えられていることが多いようです。

単にモクレンといえば、街路樹のハクモクレンを思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。

⑧蓮華草(レンゲソウ)

レンゲソウはマメ科ゲンゲ属の越年草で、4~5月に花を咲かせます。

「レンゲソウ」名前の由来は?

レンゲソウの由来は、放射線状に並ぶ花弁がハス(蓮)の花に似ていることから。

実際にはハスとは花弁の枚数や咲き方などが全く異なるそうですが、確かに見た目はハスの花に似ていますね!

「レンゲ」は「ゲンゲ」?

レンゲソウという名前で呼ばれることが多いですが、正式には、属名にもあるように「紫雲英(ゲンゲ/シウンソウ)」だそう。

明治時代には「ゲンゲ」と呼ばれることが一般的でしたが、昭和になると「レンゲソウ」の呼び名が浸透したようです。

ちなみに、「ゲンゲ」と「レンゲ」、どちらが先に呼ばれ始めたかというと・・・

- ゲンゲ→レンゲ説 …… 中国では「ゲンゲ」と呼ばれていたが、日本に伝わった際に、ハスに似ていたためいつの間にか「ゲンゲ」が「レンゲ(蓮華)」に変化した

- レンゲ→ゲンゲ説 …… 「蓮華(レンゲ)」が仏様に供養するハスの花を連想させることから、「レンゲ」ではなく「ゲンゲ」と呼び変えていていった(のちに再びレンゲソウに・・・)

のどちらもあるようですね😂

モクレン(木蓮)といいレンゲソウ(蓮華草)といい、ハス大人気ですね✨

⑨雛罌粟(ヒナゲシ)

ヒナゲシはケシ科ケシ属の一年草で、4~6月に花を咲かせます。

「ヒナゲシ」名前の由来は?

「ヒナゲシ」という和名の由来は、ケシ属の乳汁に催眠作用があったため、乳汁を粥に混ぜて子ども(=ヒナ)を寝かせたことからとのこと。

与謝野晶子も愛したヒナゲシ

ヒナゲシは「コクリコ」や「ポピー」、「虞美人草()」とも呼ばれ、フランスやポーランドなどの国花として有名な花でもあります。

また、かの有名な歌人・与謝野晶子さんもヒナゲシ(コクリコ)にまつわる歌を残しています✨

ああ皐月 仏蘭西の野は火の色す 君も雛罌粟 われも雛罌粟

与謝野晶子さんは、夫・鉄幹さんと大恋愛の末略奪婚したことは有名ですが、そんな晶子さんがフランスで半年ぶりに夫と再会した喜びを、ヒナゲシの燃えるような赤色に託した歌だそうです。

与謝野晶子さんの半生はとてもエネルギッシュで刺激的なので、興味があればぜひ調べてみてください!

⑩石楠花(シャクナゲ)

シャクナゲはツツジ科ツツジ属の低木で、4~5月に花を咲かせます。

シャクナゲはツツジによく似た花ですが、ツツジは株全体に花が咲き、シャクナゲは枝先に固まって咲くという違いがあります。

また、葉の形も違います。

「石楠花」名前・漢字の由来は?

石楠花(シャクナゲ)の名前の由来は、石の間に生え、陽の当たる南向きの土地を好むことから(中国語では「石南」と書く)など、さまざまな説があるようです。

シャクナゲの葉には毒がある!

シャクナゲの葉には、「グラヤノトキシン(ロドトキシン)」という痙攣毒が含まれています。

健康茶として飲用する方が時々いるようですが、勧められても絶対に飲まないようにしましょう!

毒があること、高山地帯に多く自生していることなどから、シャクナゲの花言葉は「威厳」「警戒」「危険」「荘厳」などといった、恐ろしさと高貴さが併存するものになっています。

あとがき

以上、プリントの前半の漢字と豆知識を紹介しました!

春の花の漢字、いくつ読めましたか?🌸

知っているけど読めない!分かりそうで分からない!そんな問題もあったのではないでしょうか♪

ぜひプリントと合わせてレクや脳トレに活用していただけたら嬉しいです!

プリント後半の解説はまた次回✨

👇後編はこちらから!👇

🌹春の花やさしい10問版はこちら🌹

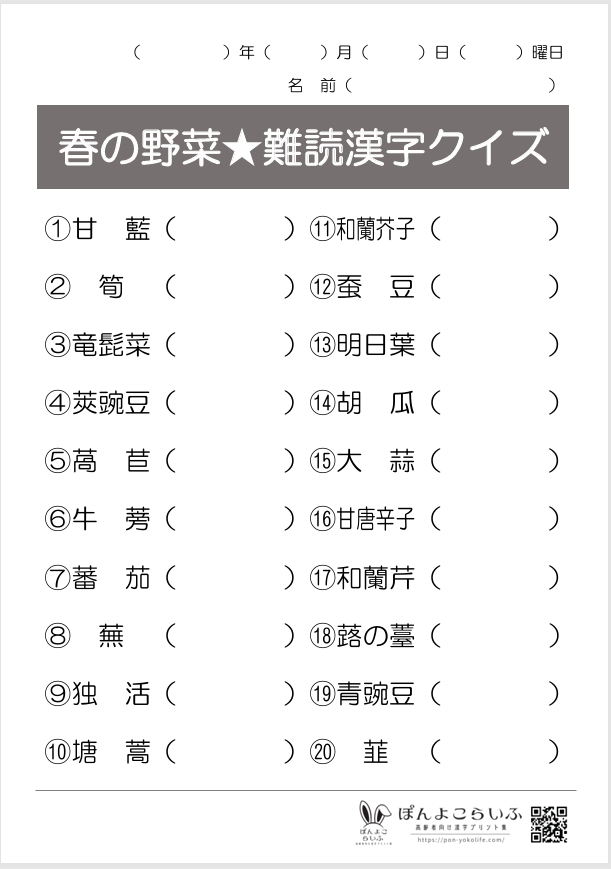

🥬春の野菜編(難読漢字)はこちら🥬

コメント