「レク準備の負担を減らしたい!利用者さんとの会話をサポートしたい!」

そんな想いで、このサイトを運営しています。

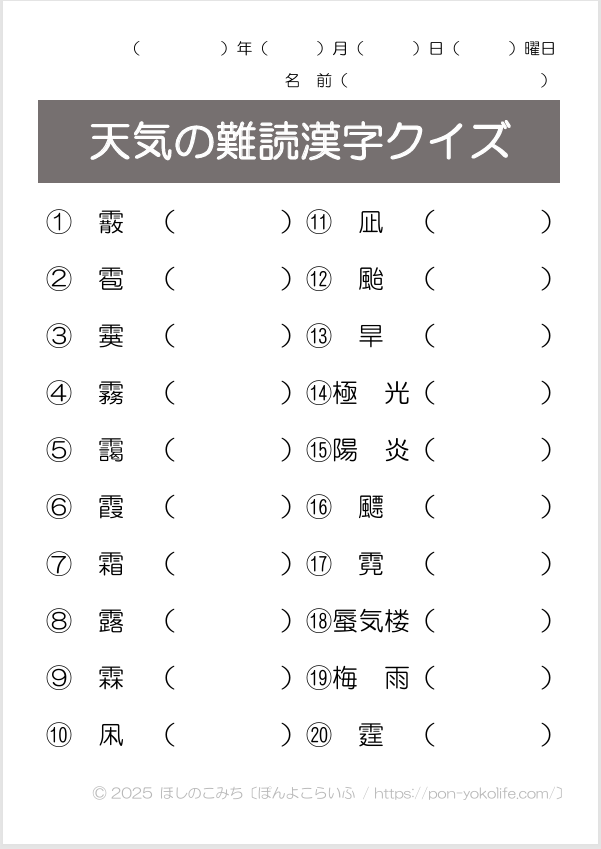

この記事では、無料でダウンロードできるプリントと、答え合わせでそのまま使える解説・雑学をまとめています。介護の現場でぜひご活用くださいね♪

前編では①~⑩の解説を紹介しました!

今回は⑪~⑳の解説や豆知識をお届けします✨

今回も無料ダウンロードできるプリント付き!

介護施設のレクや学習活動、ご家庭でのチャレンジにもおすすめです♪

【無料】プリントダウンロード

「前編」と「やさしい10問版」はコチラ!

👇前編👇

✅やさしい10問版👇

クイズ⑪~⑳までの漢字を解説!豆知識も紹介します✨

⑪凪(なぎ)

凪とは、風がやみ波が穏やかになることをいいます。

「なぎ」の語源・漢字の由来は?

語源

「なぎ」という言葉の語源は明確になっていないそうですが、平坦な安定した状態を表す古語として古来から使用されてきました。

そこに「和ぎ」や「凪」、「薙ぎ」といった漢字が当てられていったようです。

漢字の由来

「凪」という漢字は、前編の「凩」の項目でも紹介しましたが、風の省略形である「𠘨」に、止を組み合わせた文字で、「風が止まっている」ことをあらわしています。

「凪」は貴重な国字!

漢字は中国で作られたものが多いなか、「凪」は数少ない日本で作られた漢字(国字)です。

大切にしていきたいものですね♪

その他の国字には、「峠」「榊」「畑」「辻」「働」「膵」「腺」などがあります。

【現場での活用例】利用者さんへの声掛けヒント

『凪』という言葉、ご存じですか?風が止んで海が穏やかになることなんです

ああ、聞いたことあるよ。漁師さんが使う言葉だよな

そうなんです。海で凪を経験されたことは?

昔船に乗ったとき、波が急にピタッと止まって静かになったことあったよ

【声掛けのヒント】

「凪」という漢字の成り立ち、風が止む瞬間の静けさ、波の音が消える不思議な感覚、嵐の後の凪の印象など話題はたくさん!海の穏やかな表情として印象深く語られますよ✨

⑫颱(たいふう)

台風とは、「北西太平洋または南シナ海に存在する熱帯低気圧のうち、最大風速が秒速17m以上のもの」を指します。

「たいふう」の語源・漢字の由来は?

語源

よく「英語の”タイフーン”は日本語の”台風”から作られた」という話を聞きますが、実際はその逆で、明治時代にtyphoonの訳語として「たいふう」と名づけられました。

ではなぜ英語で台風は「typhoon」というのかというと、これまた三つの説があるようです。

中国語から説

広東地方で大風を表す「tai fung」から借用

アラビア語から説

ぐるぐる回るという意味の「tufan」から借用

ギリシャ神話から説

風の神「typhon」から変化

台風という言葉が一般化される前の日本では、「野分(のわき/のわけ)」「大風(おおかぜ)」「颶風(ぐふう)」などと呼ばれていたようです。

漢字の由来

たいふうは「台風」という字が見慣れているかと思いますが、戦中までは「颱」「颱風」と表記されていました。

しかし、1946年に「常用漢字」が制定され、「颱」の字が常用漢字から外れたため、「台風」と表記されるようになりました。

ちなみに、「tsunami(津波)」「edamame(枝豆)」「konjac(こんにゃく)」などは日本語がそのまま英語になったパターンです✨

【現場での活用例】利用者さんへの声掛けヒント

大きな台風の被害、経験されたことありますか?

子どもの頃、家の屋根が飛ばされたことがあったわ……

停電が何日も続いたことがあったな。大変だった

それは大変でしたね……。備えが大切ですね!

【声掛けのヒント】

伊勢湾台風や枕崎台風など大型台風の記憶、学校が休みになった思い出、川が氾濫した光景、避難した経験などを尋ねてみましょう。

今後の台風についての対策や備えも話し合えたら良いですね!

⑬旱(ひでり)

旱(ひでり)とは、長い間雨が降らないで水が枯れることを指します。

「干ばつ」とも言いますね🌞

「ひでり」の語源・漢字の由来は?

語源

「ひでり」の語源はそのまま、日が照ることから来ています☀

漢字の由来

漢字の「旱」は「日」+「干」と書き、「日照りが続いて雨が降らず、土地が乾ききってしまう状態」、つまり「ひでり」そのものを指しています。

旱が続くとどうなる?

旱が続くと、水不足による「干害(かんがい)」といった災害が発生します。

今から約30年前の平成6年。

香川県で史上最大の大干ばつが発生し、高松市ではなんと16時から21時までしか水を使ってはいけないという、厳しい給水制限まで行わなければならない事態に発展しました。

さらに、本来水がたくさん必要である農作物への被害も甚大で、人間だけでなく様々な生物にまで影響が及びました。

雨が降り続きすぎても大洪水や土砂崩れ、日照不足による植物の生育不良などが起こりますし、降らな過ぎても生命活動に深刻な影響がもたらされてしまいます。

今年の梅雨は今のところあまり雨が降っていませんが、干ばつが起こらないよう祈るばかりですね・・・。

直近だと2021年に北海道で100年に一度といわれる干ばつが発生しました。水があることを当たり前に思わず、日ごろから節水を心がけていきたいものですね🚿

【現場での活用例】利用者さんへの声掛けヒント

日照りで困られたこと、ありましたか?

あったわよ。雨が降らなくて、田んぼが干上がりそうになったの

田んぼはお水が重要ですもんね……!

どう対応されたんですか?

大変だったわよー。川から水を引いたり、井戸水を使ったりしたわね

【声掛けのヒント】

空を見上げて雨雲を待った記憶、地面がひび割れた様子、打ち水をした思い出、久しぶりの雨の嬉しさ、「恵みの雨」という言葉など尋ねてみましょう。

特に農村部では、自然の厳しさと恵みについて様々な話が聞けるはず。

⑭極光(オーロラ)

オーロラとは、地球の大気圏で発生する光の現象のこと。

太陽風のプラズマが、大気中の酸素や窒素とぶつかることで光が発生してオーロラとなります。

オーロラは南極や北極、その周辺のカナダやアラスカ、北欧などで観測することができます✨

「オーロラ」の語源・漢字の由来は?

語源

「オーロラ」という名称は、ローマ神話の暁の女神・アウロラ(Aurora)から名づけられました。

アウロラは夜明けを象徴する女神であり、オーロラ現象が夜明けの光に似ていることからこの名前が付けられたようです🌈

オーロラの名付け親は諸説ありますが、ガリレオ・ガリレイだという説が有力です。

漢字の由来

漢字で「極光」と書く理由は、地球の極地(北極や南極)でよく観測されることが由来のようです🌟

2024年、日本各地でもオーロラが観測された!✨

2024年5月、日本各地の広い範囲でオーロラが観測されました!

これは太陽フレアという太陽表面の爆発現象によって起こされた磁気嵐によるもので、低緯度オーロラと呼ばれるもののようです。

今年(2025年)もオーロラの当たり年といわれているため、また各地で観測できる日が訪れるかもしれませんね😆

【現場での活用例】利用者さんへの声掛けヒント

2024年、日本各地でオーロラが観測されましたね。ご覧になりましたか?

見てないな。ニュースで見たけど、日本で見られるなんて驚いたよ

珍しいことですよね。海外で見たいと思ったことは?

もちろんあるよ!一度でいいから、北欧とかアラスカで見てみたかったな

【声掛けのヒント】

テレビや写真で見た美しさ、緑や赤に光る不思議な現象、太陽の活動が活発になった影響、磁気嵐の話など話題はたくさん!

自然の神秘的な現象として盛り上がりますよ✨

⑮陽炎(かげろう)

真夏に地面や地表近くの空気がゆらゆら揺らめいている光景を見たことがあるかと思います🎐

陽炎とは、そんな春や夏に日光が照りつけた地面から立ちのぼる”気”のことをいいます。

「かげろう」の語源・漢字の由来は?

語源

「かげろう」の語源は、「きらきら光る」という意味の古語「かぎろふ」に「ひ(火)」を合わせた言葉「かげろひ」で、「ゆらゆらと揺れて光る炎」を意味しています。

漢字の由来

以上のことから、蜃気楼のような「光の揺らぎ」を意味するようになり、日光(陽)の下で炎のように揺らめく現象であることから、「陽炎」という漢字が当てられました。

昆虫の「カゲロウ」の由来は?

同じ読みである昆虫の「カゲロウ」も、成虫の寿命が数時間~数日程度と短く、まるで陽炎のように現れては消えることからこの名が付けられたようです。

カゲロウは成虫としての寿命は短いですが、幼虫時代は数か月~2,3年と一生涯として考えると決して短命ではなさそうです。セミと同じですね🐛

【現場での活用例】利用者さんへの声掛けヒント

陽炎って、ご覧になったことありますか?

あるわよ。夏の道路がユラユラ揺れて見えるのよね

アスファルトの上とか、よく見えたな

そうですね!遠くの景色が歪んで見えて、不思議ですよね♪

【声掛けのヒント】

夏の道路や田んぼの上で見た記憶、景色がユラユラ揺れる不思議な現象、アスファルトの熱気、遠くの景色が歪む様子など聞いてみましょう!

暑い夏の日の風物詩として懐かしく語られるはずです◎

⑯飃(つむじかぜ)

つむじかぜとは、激しくうずまき状に吹き起こる風のことを指し、「旋風(せんぷう)」とも呼ばれます。

「つむじかぜ」の語源・漢字の由来は?

語源

「つむじかぜ」の由来はそのまま、人の頭にある渦巻き状の髪の生え際、「つむじ」から来ています。

漢字の由来

「飃」という漢字は、いくつかある「つむじかぜ」の漢字のひとつで、「ひらひら舞う」という意味があります。

「つむじかぜ」には漢字がたくさん!

「飃」以外にも、最も一般的な「旋風」や、犬が群れで走っている様子をあらわした「飆」「飇」「猋」、「飃」を逆にした「飄」、炎と風を組み合わせた「颷」「飈」、その他「颮」「颶」「颴」など・・・

これらすべて、「つむじかぜ」と読むのです!

あなたはどの”つむじかぜ”が好きですか?🍃

【現場での活用例】利用者さんへの声掛けヒント

つむじ風って、見たことありますか?

昔見たわ!急にクルクル回って砂や葉っぱが舞い上がるのよね

そうなんですよね!驚きますよね

ええ。洗濯物が飛ばされそうになって慌てて取り込んだ覚えがあるわ

【声掛けのヒント】

田んぼや校庭、空き地などで見かけたつむじ風の思い出を尋ねてみてください。

「竜巻の小さい版」という認識や、晴れた日に突然現れる印象、風の通り道で起きやすかったことなど、話が広がるでしょう✨

⑰霓(にじ)

にじとは、大気中に浮かぶ水滴に太陽光が当たって、光が屈折・反射することで、色とりどりの光の帯が弧状に見える現象のことです。

「にじ」の語源・漢字の意味は?

語源

「にじ」という名称の由来は分かっていませんが、日本では古来よりヘビが息を吹いたものが虹になるという考え方があったため、ヘビに関する言葉が「にじ」の語源なのではないかとも言われています。

漢字の意味

「霓」という漢字は、「副虹」(一番見える虹(主虹)の外側に現れる淡い虹)」や「雌の竜」を指しています。

ちなみに、一般的な方の「虹」は、ヘビを意味する「虫」と、”貫く・繋ぐ”という意味の「工」を組み合わせて作られました。

「虹」が虫へんなのはどうして?

「”虹”はどうして虫へんなんだろう?」と疑問を抱いたことがある方もいると思います。

これは、古代中国で虹を「竜や大蛇の一種」とみなしていたことに由来しています。

古代中国では、空に現れる虹には雌雄の区別があると信じられており、はっきり見える色の鮮やかな方を雄の竜「虹(こう)」、外側にうっすら見える方を雌の竜「霓(げい)」と呼んでいました。

虹と霓の使い分けとしては・・・

ちなみに、二つの虹を合わせて「虹霓」と呼びます🌈

【現場での活用例】利用者さんへの声掛けヒント

虹には雌雄があるという話、ご存知ですか?

虹に雌雄!?それは知らなかったな。どういうことなの?

私も最近知りました!はっきり見える方が雄で、雄の外側にうっすら見える方が雌なんですって。竜になぞらえてるそうですよ

へえー!そんな見方と考え方があるんだね。面白いなぁ

【声掛けのヒント】

虹を見つけたときのワクワク感や、家族で虹を見た記憶、写真に撮ろうとした経験など尋ねてみましょう。

夏の夕立の後によく見られたこと、橋の上や高台から見た虹の美しさも話題になりますよ🌈

⑱蜃気楼(しんきろう)

蜃気楼とは、光の屈折によって、遠くの景色が実際とは異なって見える現象のことを指します。

「蜃気楼」の語源・漢字の由来は?

「蜃気楼」の語源は、中国の歴史書『史記』に由来し、「蜃(大きなハマグリ)が気を吐き出して楼閣のような幻を作り出す」という内容の記述から来ています。

蜃気楼の仕組みって?

水の入ったコップにストローを入れてコップの側面から見てみると、ストローが折れ曲がって見えますよね。

蜃気楼もこれと同じ仕組みです😊

遠くの島がまるで浮いているように見えたり、上の写真のように道路に水たまりがあるように見えたり・・・。

日常でも、蜃気楼を目撃できる場面はたくさんあります💡

日本で最も有名な蜃気楼は富山湾で見ることができます。

2020年3月10日には、「魚津浦の蜃気楼(御旅屋跡)」として国の登録記念物(景勝地)に登録されました。

【現場での活用例】利用者さんへの声掛けヒント

蜃気楼って、ご覧になったことありますか?

うーん、パッとは思いつかないけど、富山湾が有名よね

そうです!富山の蜃気楼は国の登録記念物に登録されているそうですよ✨

遠くの景色が浮かんで見えるんですよね

テレビで見たことあるわ。陽炎みたいな不思議な現象よね!

【声掛けのヒント】

一度は実物を見てみたいという憧れや、幻のように現れて消える儚さ、空気の温度差が作り出す自然の魔法についての話題も◎

「蜃」という文字が大きな貝を意味することなど、言葉の由来も面白いですよ!

⑲梅雨(つゆ・ばいう)

梅雨とは、日本を含む東アジアで、春から夏にかけて現れる雨や曇りの日が多い時期のことを指します。

一年で最も憂鬱な時期としても名高い梅雨。雨ばかりでなんだか気分も落ち込んでしまいますよね😓

「つゆ/ばいう」の語源・漢字の由来は?

語源

「つゆ」の語源は、雨による水滴を意味する「露」から説や、梅の実が熟してつぶれる様子を表す「潰ゆ」に由来する説があります。

「ばいう」の語源には、以下のものがあります。

「梅雨(ばいう)」説

「梅の実が熟す頃に降る雨」という意味の「梅雨(ばいう)」がそのまま日本に伝わった

「黴雨(ばいう)」説

「黴(かび)が生えやすい時期の雨」という意味の「黴雨(ばいう)」が、同じ読みの「梅雨」という漢字に変化した

漢字の由来は

「梅雨」という漢字は、前述のように、中国の「梅の実が熟す頃に降る雨」をあらわす「梅雨(ばいう)」からそのまま来ています。

梅雨には種類がある!

同じ”梅雨の雨”ですが、雨の降り方によって、さまざまな表現が使われているようです。

たとえば・・・

- 男梅雨・・・激しく降ってすぐにやむ雨

- 女梅雨・・・しとしと降り続く雨

- 荒梅雨・・・激しく降る雨

- 走り梅雨・・・梅雨入り前の梅雨のような雨

- 照り梅雨・・・梅雨の時期に雨が降らず、晴れが続いている

日本語ならではの美しいことばたちが、とっても素敵ですね✨

【現場での活用例】利用者さんへの声掛けヒント

梅雨といえば、何か思い出されることはありますか?

洗濯物が乾かなくて困るわね。カビも生えるし……

私は米農家だったから、梅雨にきちんと雨が降ってくれるとありがたかったな

なるほど。立場によって梅雨の印象も違いますね!

【声掛けのヒント】

アジサイやカタツムリ、カエルの合唱など、梅雨を彩る動植物の話題も楽しめます。

雨音を聞きながら過ごした縁側の記憶や、雨が上がった後の虹、梅雨明けを待ちわびた気持ちなど、季節の風情について語り合えるでしょう🐸

⑳霆(いかずち)

いかずちとは、雷の古語のことです。

「いかずち」の語源・漢字の由来は?

語源

「いかずち」の語源は、「厳つ霊(いかつち)」に由来するといわれています。

「厳つ」は「厳つい」、つまり「たけだけしい」「荒々しい」という意味で、「霊(ち)」は霊的な力をもつものを指しており、組み合わさった「厳つ霊(いかつち)」は「荒々しい霊」「激しい力」をあらわしています。

そこから変化して、「いかずち」になりました。

漢字の由来

「霆」は、雨をあらわす「雨へん」と、”直立”や”伸びる”をあらわす「延」が合わさってできた漢字で、雷の音や光がまっすぐに伸びてくる様子を表現しており、激しい雷鳴を意味するようになりました。

「雷」という字が一般に知られていますが、「霆」は「より激しい雷鳴や稲妻」をあらわす場合に使われることがあるようです⚡

「青天の霹靂」の「霹」も”いかずち”?

「青天の霹靂」の語で使用される「霹」という字も、「いかずち」と読みます。

こちらは雷が空を裂くような音を表現しており、「青天に突然空を切り裂くような雷鳴が響き渡る」ことから「突然の出来事」「衝撃」をあらわす慣用句として使われるようになりました⚡✨

【現場での活用例】利用者さんへの声掛けヒント

雷って大きな音がするから苦手なお子さんも多いですが、〇〇さんも子ども時代はやっぱり苦手でしたか?

そりゃー怖かったよ。ゴロゴロ鳴ると家の中に逃げ込んだもんだ

家の中でも雷鳴はびっくりしますよね。落雷の被害に遭われたことは?

近所の木に落ちたことがあってね。すごい音だったよ

【声掛けのヒント】

雷の轟音に怯えた子ども時代の記憶から、話を広げてみましょう。

へそを隠す言い伝え、雷様に連れて行かれるという迷信、停電になった経験、近くに落ちたときの恐怖など、雷にまつわる思い出は豊富にあるはずです⚡

あとがき

以上、プリントの後半の漢字と豆知識を紹介しました!

難易度高めの漢字ばかりでしたが、いくつ読めましたか?🌤

天気にまつわる言葉はどれも神聖な響きを感じるものばかりですね!

昔の人がそれだけ天気を「神の思し召し」ととらえていたということなのでしょうか。

今回もご覧いただきありがとうございました❣

👇前編はこちら👇

✅やさしい10問版👇

【画像クレジット】

本記事内の画像は以下のサイトより使用させていただきました。

- イラストAC (https://www.ac-illust.com/)

- 写真AC (https://www.photo-ac.com/)

- ソコスト (https://soco-st.com/)

コメント