「レク準備の負担を減らしたい!利用者さんとの会話をサポートしたい!」

そんな想いで、このサイトを運営しています。

この記事では、無料でダウンロードできるプリントと、答え合わせでそのまま使える解説・雑学をまとめています。介護の現場でぜひご活用くださいね♪

朝晩の空気が少しずつ涼しくなり、秋の訪れを感じる季節になりましたね🍂

散歩をしていると、コスモスやリンドウ、彼岸花など――秋ならではの花があちこちに咲き始めています。

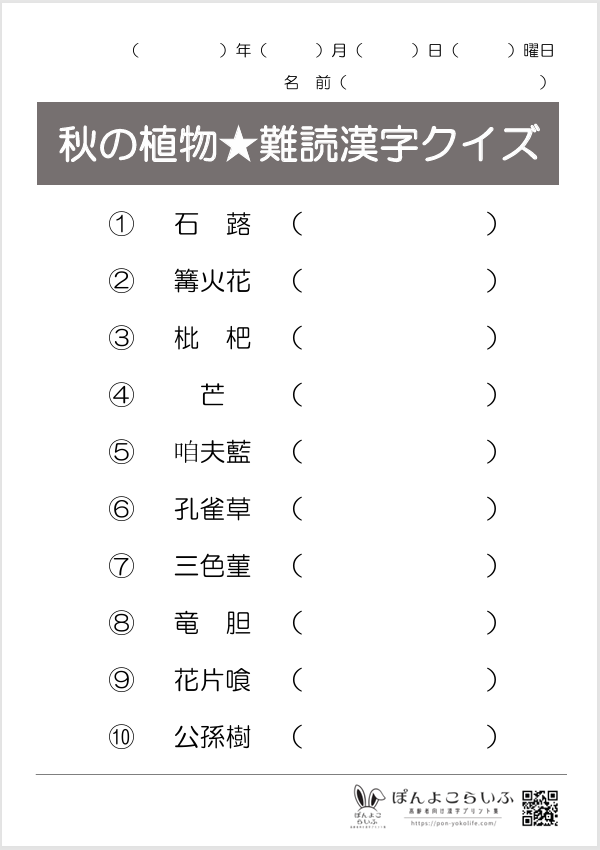

今回は、そんな「秋の植物」をテーマにした難読漢字クイズ10問!

「名前は知ってるのに、漢字で書くと読めない!」という花もたくさん登場します🌸

無料でダウンロードできるプリント形式なので、季節を感じながら楽しく脳を活性化できます🧠✨

あなたはいくつ読めますか?

秋の風と一緒に、漢字の世界を楽しんでみましょう🍁

📝こんな方におすすめ!👇

・高齢者施設などでレク素材を探している職員さん

・レクで季節感を取り入れたい職員さん

・会話のきっかけに悩んでいる職員さん

💡書くことは苦手でも、漢字を読むのは得意な利用者さんに

💡お花がお好きな利用者さんに

💡難読漢字が得意な利用者さんに

【無料】プリントダウンロード

「やさしい漢字版」はコチラ!

クイズ解説 – レクで使える雑学も併せてご紹介✨

①石蕗(ツワブキ)

ツワブキはキク科ツワブキ属の常緑多年草で、10~12月頃に見ごろを迎えます。

「ツワブキ」名前・漢字の由来は?

名前の由来

「ツワブキ」の名前の由来には、次のような説があります。

「艶葉蕗(つやはぶき)」説

葉にツヤがあることから、「ツヤのあるフキ」を意味する「艶葉蕗(つやはぶき)」から(最も有力)

「厚葉蕗(あつはぶき)」説

厚みのある葉から、「厚い葉のフキ」を意味する「厚葉蕗(あつはぶき)」から

「津葉蕗(つはぶき)」説

自生地が海岸(津)であることから、「津に生えるフキ」を意味する「津葉蕗(つはぶき)」から

漢字の由来

フキに似た姿で、海岸の「岩」や「石」の間に生えることから、「石」と「蕗」を組み合わせて「石蕗」と書くようになったとされています。

ツワブキは食べられる?

ツワブキの春の若葉は、昔から食用とされてきました。

煮物、炒め物、佃煮、天ぷらなど様々な料理に活用され、西日本では「つわ」と呼ばれ郷土の味としても親しまれています😊

しかし、ツワブキはアクが強く毒性もあるため、適切な下処理(アク抜き)が必要です!

初めて調理する際には正しいアク抜き方法を調べ、安全に美味しく楽しみましょう♪

【現場での活用例】利用者さんへの声掛けヒント

最近、庭先でツワブキの黄色い花が咲き始めていますね。ツワブキってご存じですか?

ええ、知っていますよ。昔、家の裏にたくさん咲いていてね。秋になると明るくて、よく眺めていました

そうなんですね。ツワブキは日陰でも元気に咲きますから、見つけると嬉しくなりますよね!

本当だね。手もかからない花だから、季節ごとにふっと思い出すよ

【声掛けのヒント】

子どもの頃や若い頃、どこでよく見かけたかを聞いてみましょう🍂

地域差が出やすい植物なので、「地元ではこんな場所に咲いていた」という話は広がりやすいです。

②篝火花(シクラメン)

シクラメンはサクラソウ科シクラメン属の多年草で、10~3月頃に見ごろを迎えます。

「シクラメン」名前・漢字の由来は?

名前の由来

「シクラメン」の名前は属名の「Cyclamen(シクラメン)」から来ており、これは古典ラテン語の「cyclamīnos(シクラミーノス)」に由来しています。

「cyclamīnos(シクラミーノス)」の由来は、球根が丸いことや、受粉後に花茎がゼンマイのように螺旋状に丸まる性質にちなんで、ギリシャ語で「円」や「螺旋」を意味する「kuklos(キクロス)」であるという説が有力です。

漢字の由来

「篝火花(かがりばな)」はシクラメンの和名でもあります。

シクラメンを見た日本の貴婦人が「これはかがり火のような花ですね」と言ったのを聞いた植物学者・牧野富太郎博士が名付け、その名の通り、花茎の先が反り返って咲く花の形がまるで焚火の炎のように見えることに由来しています🔥

シクラメンは「豚の饅頭」!?

シクラメンには「豚の饅頭」という別名もあります🐷

これは、球根が潰した饅頭のような形をしていることや、ヨーロッパの原産地では豚が球根を好んで食べることに由来しており、英語でも「sow bread(豚のパン)」と呼ばれています🍞

シクラメンが「豚の饅頭」と呼ばれているのを可哀想に思った牧野博士が、「カガリバナ」という現在の和名を提案したそうです。

【現場での活用例】利用者さんへの声掛けヒント

そろそろシクラメンが店頭に並ぶ季節ですね。シクラメンをご自宅で育てていたことはありますか?

ありますよ。窓辺に飾るのが楽しみで。色がきれいで、部屋が明るくなるわよね

本当にそうですね。赤やピンクがあると、寒い時期でも華やかに見えます!

ええ。花が長く持つのも好きでね。冬場のお気に入りなのよ

【声掛けのヒント】

シクラメンの色(赤・ピンク・白)や、飾っていた場所について尋ねてみましょう🌸

贈り物としても親しまれている花なので、「いただいたことがありますか?」と聞くと、家族や友人との思い出につながりやすいです。

③枇杷(びわ)

ビワはバラ科シャリンバイ属の常緑高木で、花は11月中旬から翌年3月頃までという長期にわたり楽しめます。

「ビワ」名前・漢字の由来は?

名前の由来

ビワの名前は、その果実や大きな葉の形が、楽器の「琵琶(びわ)」に似ていることから来ています。

漢字の由来

「枇杷」も、名前の由来と同じく楽器の「琵琶」に似ていることが由来です(つくり(比、巴)が同じ)。

また、一説として、楽器の「琵琶」は本来は「枇杷」と表記されていましたが、後に「琴(弦楽器)」の一種であることから「琵琶」と表記されるようになった「枇杷」→「琵琶」説もあります。

卵(枇杷)が先か、鶏(琵琶)が先か……。

ビワの花はバニラの香りがする?

ビワの花は、酸味のある実とは打って変わり、バニラや杏仁豆腐のような甘い香りがします。

金木犀やサザンカ、ヒイラギなど、秋冬にはなぜ甘く強い香りの花が多いのでしょうか?

それは、考えられている理由の一つに、「昆虫が少ない時期に子孫を残すために、より強く香りを放って昆虫を惹きつけている」のではないか、というものがあります。

植物たちが考えた大切な生存戦略なのですね☺

匂いを強く感じやすいのは、秋冬の空気は気温が低く湿度も低いため、香りの分子が拡散しやすく他の匂いに邪魔されにくいためと考えられています。

【現場での活用例】利用者さんへの声掛けヒント

最近、スーパーでもビワを見かけるようになりましたね。ビワはお好きですか?

ええ、好きよ!昔、家の庭に一本あってね。毎年ちょっとだけ実がなって、それがまた甘くてねぇ

ご自宅にビワの木があったんですか、良いですね!採れたてって、やっぱり特別ですよね

そうなのよ!背の高い木でね、届かなくて苦労したけど……それもまた楽しかったわ。今でも見ると懐かしくなるの

【声掛けのヒント】

庭や実家にビワの木があったか尋ねると、ご家族との懐かしい思い出も一緒に思い出されて◎

「届かなくて工夫した」「鳥に食べられた」など、ちょっとしたあるあるエピソードも盛り上がりますよ✨

④芒(すすき)

ススキはイネ科ススキ属の多年草で、9月下旬~11月上旬頃に見ごろを迎えます。

「ススキ」名前・漢字の由来は?

名前の由来

「ススキ」の名前の由来には、以下のものがあります。

「すくすく」説

真っすぐに立って育つ様子から、「真っすぐ」「すくすく」という意味の「スス」と、草や茎を意味する「キ」を合わせた言葉

「ススケ」説

古くからイネ科の植物を「スス」と呼んでいたことから、イネに似た草という意味の「ススケ」が変化した

また、ススキの別名として「尾花(おばな)」があります。

これは、風になびく穂が動物の尾のように見えることに由来しています🌾

漢字の由来

「芒」の漢字の由来は、イネ科植物の穂先にある針状の突起を「芒(のぎ)」と呼んだことから来ています。

ススキの穂の形が「芒」に似ていたことから、ススキの別名として使われるようになりました。

「芒」と「薄」の使い分けは?

ススキの漢字表記には「芒」と「薄」の2種類があります。

実は、この2つには明確な使い分けが存在するのです♪

- 「芒」…… 個々のススキの姿や、穂の先端の形に焦点を当てた漢字

- 「薄」…… 群がって生えているススキの様子を表す漢字

ちなみに、札幌の歓楽街「ススキノ」の漢字表記は「薄野」です。

この名称の由来には、「薄野遊郭」設置工事の監督・薄井龍之氏にちなんだ説と、当時一帯がススキや茅に覆われた原野であった説の2つがあります🎑

【現場での活用例】利用者さんへの声掛けヒント

ススキを見ると秋らしさがぐっと出ますよね。○○さんも、昔よく目にされましたか?

そうだねぇ。うちのほう、土手がススキだらけでね。夕方になると輝いててきれいだったなぁ

夕日とススキって、なんとも落ち着きますよね!

そうだね。子供の頃はあそこで友だちとよく遊んでたから、秋になると今でも懐かしくなるよ

【声掛けのヒント】

ススキ原っぱでの遊びの思い出や、十五夜のお供え物として飾った経験について尋ねてみましょう。野山で摘んだ草花の記憶や、「昔の秋はどんな景色だったか」といった話題は自然と広がりやすいです🎑

⑤咱夫藍(サフラン)

サフランはアヤメ科クロッカス属の多年草で、10月中旬~11月下旬頃に見ごろを迎えます。

「サフラン」名前・漢字の由来は?

名前の由来

「サフラン」の名前は、アラビア語で「黄色」を意味する「zafran(ザファラン)」から来ています。

これは、サフランの雌しべから抽出される色素が、鮮やかな黄色であることに由来します。

漢字の由来

「咱夫藍」は、「サフラン」の音を漢字であらわしたいわゆる”当て字”で、漢字自体に意味はないようです😂

そのほかの表記には、「洎夫藍」「洎夫蘭」があります。

また、一般的には「番紅花」という漢字が使われています。

サフランは「世界一高価なスパイス」!?

サフランは雌しべの部分を乾燥させスパイスとしても用いられますが、「世界一高価なスパイス」としても知られています。

その理由は、希少性と手間のかかる栽培方法にあります👇

- 1輪の花から採れる雌しべはたった3本

- 1kgのサフランを得るには、約15万〜30万個という膨大な量の花が必要

- 花は早朝に咲き、日中にしぼんでしまうため、開花した瞬間から収穫を行わなければならない

- 収穫した雌しべは、品質を保つためにすぐに乾燥させる

- 収穫も乾燥もすべて手作業で行われるため、膨大な人手と時間を要する

以上のことから、「世界一高価なスパイス」とされています。

そんなサフランの価格は、品質や購入量によりますが、なんと平均1000円!!

1kgだと単純計算で100万円です😱

1g約1.8円のコショウの、実におよそ556倍!!

さすが、世界で一番高価なスパイス。その名に劣りません!

ただし、高額なスパイスゆえ、粗悪品や偽物等も多く流通しているため要注意です⚠

【現場での活用例】利用者さんへの声掛けヒント

サフランって、小さなお花なのに色がきれいですよね。ご覧になったことはありますか?

あるわよ。むかし近所の家で育てててね、紫の花がかわいかったのよ

紫のサフランって上品ですよね!どんなふうに咲いていたんですか?

地面からすっと花だけ出てきてね、不思議な感じなのよ。毎年見るのが楽しみだったわ

【声掛けのヒント】

サフランの花色や形、スパイスの話題は広げやすいです◎

季節の庭先やご近所の植え込みの話にもつなげられます!

⑥孔雀草(くじゃくそう)

クジャクソウはキク科シオン属の多年草で、8~11月頃に見ごろを迎えます。

また、マリーゴールドの別名として用いられることもあります。

「クジャクソウ」名前・漢字の由来は?

クジャクソウの名前の由来は、枝先に無数の小花を咲かせ、その姿が孔雀の羽を広げたように見えることから名付けられました。

クジャクソウの別名は?

クジャクソウの別名として、「クジャクアスター」や「宿根アスター」、「クジャクギク」があります。

白い花の場合は、「シロクジャク」と呼ばれることもあります。

学名としても使われている「アスター(Aster)」とは、ギリシャ語で「星」を意味し、花の姿が放射状になっている様子をあらわしています🌟

【現場での活用例】利用者さんへの声掛けヒント

クジャクソウって、小さい花がたくさん咲いてきれいですよね

白いのとか薄紫のとか、かわいらしいよね。庭に植えてる家もあったよ

たしかに色が優しくていいですよね✨季節になると、けっこう咲き揃うんですか?

そうそう、一気に咲くんだよ。あれが咲くと「秋だなぁ」って感じがして好きだったなぁ

【声掛けのヒント】

「庭に植わっていた花」や「ご近所でよく見た花」の話題は記憶を引き出しやすいテーマです。

散歩道の景色の話にも広げられます◎

⑦三色菫(パンジー)

パンジーはスミレ科スミレ属の一年草で、10~5月頃に見ごろを迎えます。

「パンジー」名前・漢字の由来は?

名前の由来

パンジーの名前は、フランス語で「思う」「物思い」を意味する「パンセ(Pensee)」から来ています。

花が少しうつむき加減に咲き、その姿が物思いにふけっているように見えることから名づけられました。

漢字の由来

「三色菫」という漢字の由来は、パンジーの原種の一つに、青・黄・白の3色の花を持つものがあったこと、スミレ科であることから名付けられました。

その他の漢字表記としては、

- 「遊蝶花(ユウチョウカ)」…… 花の形が、ひらひらと舞う蝶に似ていることから

- 「人面草(ジンメンソウ)」…… 花の形が人の顔に似ていることから

があります。

とても優雅な響きの遊蝶花と怖い人面草では、イメージがまるで対極・・・!

パンジーとビオラの違いって?

パンジーとよく似た花に「ビオラ」があります。

二つの最も大きな違いは花の大きさですが、以下のものが挙げられます。

| 🌸 | パンジー | ビオラ |

|---|---|---|

| 花の大きさ | 大きい (直径5cm以上) | 小さい (直径4cm以下) |

| 耐寒性 | やや劣る | パンジーより高い |

| 花の咲く期間 | 約半年間 | 約半年~8ヶ月間 |

| 何年草か | 一年草または二年草 | 多年草 |

大きい方がパンジー、小さい方がビオラ、と覚えておけば間違いなさそうですね!

【現場での活用例】利用者さんへの声掛けヒント

パンジーって、色がたくさんあってかわいいですよね。育てたことはありますか?

ええ。冬から春までずっと咲いてくれるから、庭が明るくなって好きだったの

長い間楽しめるお花ですもんね!どんな色のパンジーを植えていたんですか?

黄色と紫をよく買ってたかな。組み合わせるときれいでね、見るたびに気分が明るくなったのよ

【声掛けのヒント】

パンジーの好きな色を尋ねてみましょう!色の話題は感覚的に答えやすく、複数人での会話にも向いています。

ほかにも、よく見かけた場所、ビオラとの違いなど、身近なお花だけあって盛り上がりやすいです🌼

⑧竜胆(リンドウ)

リンドウはリンドウ科リンドウ属の多年草で、9月下旬から10月下旬頃に見ごろを迎えます。

「リンドウ」名前・漢字の由来は?

名前の由来

「リンドウ」の名前は中国名「竜胆(リュウタン)」から来ています。

平安時代には「りむたう」「りんたう」など様々な読み方で呼ばれていましたが、次第に「りんどう」という呼び方に変化していきました。

漢字の由来

こちらも中国名「竜胆」が、リンドウの漢字表記としてそのまま使われています。

「竜胆」の由来は、リンドウの根には強烈に苦く、苦味で古くから知られる熊胆(くまのい)よりもさらに苦いという意味で「竜胆(竜の胆のように苦い)」と名付けられました。

リンドウは漢方にも使われている!

リンドウは「竜胆」として古来より生薬としても用いられています。

主に苦味健胃薬として胃液の分泌を促進し、消化不良や食欲不振の改善に使われており、消炎効果もあるため「竜胆瀉肝湯」「疎経活血湯」「立効散」などの様々な漢方に配合されているようです。

まさに「良薬は口に苦し」ですね💊✨

【現場での活用例】利用者さんへの声掛けヒント

リンドウ、秋の花ですが見たことありますか?

あるある!濃い青紫の花がきれいなんだよね

そうなんですよ!僕、実は見たことがなくて。どこで見られました?

山に登ったときかな、懐かしい!今でも山に行けば見られるかもしれないね

【声掛けのヒント】

ハイキングや登山で見た思い出、鉢植えで育てた経験、秋の花として床の間に飾った記憶、根が胃薬になることなどを尋ねてみましょう!

薬草としての知識をお持ちの方もいるかもしれません◎

⑨花片喰(オキザリス)

オキザリスはカタバミ属はカタバミ科の植物の総称で、秋咲き品種は10~3月頃に見ごろを迎えます。

「オキザリス」名前・漢字の由来は?

名前の由来

「オキザリス」の名前の由来は、ギリシャ語で「酸っぱい」を意味する「oxys(オクシス)」に由来します。

これは、オキザリスの葉や茎に含まれる「シュウ酸」が酸味を持つことにちなんでいます。

なお、日本では主に「カタバミ」と呼ばれています。

漢字の由来

漢字の「花片喰」は、オキザリス(カタバミ)の昼間には開いている葉が夜になると閉じるため、まるで葉の半分が食べられたように見えることから名付けられました。

その他の漢字表記には、

- 「酢漿草」…… 葉や茎に含まれるシュウ酸によって、酸っぱい味がすることから

- 「片葉三」…… 3つのハート形である葉の形状から、「片葉が3枚ある」と言われたことから

があります。

オキザリス(カタバミ)は家紋としても人気だった!

カタバミの葉をかたどった家紋を「片喰紋」と呼び、雑草として踏まれても枯れない生命力や、その強い繁殖力から、「子孫繁栄」の願いを込めて多くの武家に用いられました。

片喰紋はもっとも歴史のある家紋の一つとされています。

片喰紋には、「陰片喰」「比翼片喰」「丸に片喰」「菱に片喰」など、実に150以上の種類があるそうです!

【現場での活用例】利用者さんへの声掛けヒント

カタバミ(オキザリス)って、小さくて黄色い花がかわいいですよね。昔もよく見かけました?

そりゃもう。道端にたくさん咲いててね、踏んでもすぐ起き上がるんだよ、あれ

うちの庭にもよく出てきましたよ。「また出てきたわねぇ」なんて言いながら抜いてたの

うちにもあります!増えるのが早くて草取りも手間なのに、どこか憎めない花なんですよね😂

【声掛けのヒント】

庭や道端に生えていた記憶、黄色い小さな花の印象、「抜いても抜いても生えてくる」と草取りに苦労した経験などの話題がおすすめ!

身近な雑草の話題は答えやすく、複数人での雑談にも向いています◎

⑩公孫樹(いちょう)

イチョウはイチョウ属イチョウ科の落葉高木で、10~11月頃に見ごろを迎えます。

「イチョウ」漢字・名前の由来は?

名前の由来

イチョウの名前の由来には、次の説があります。

「鴨脚(ヤーチャオ)」説

中国名。イチョウの葉の形がアヒルの脚に似ていることに由来。日本に伝来後「ヤーチャオ」→「イーチャオ」→「イチョウ」に変化

「一葉(いちよう)」説

葉が扇形をしていることから。「一葉(いちよう)」→「イチョウ」に変化

現時点では、「鴨脚(ヤーチャオ)」説が有力とされています。

漢字の由来

「公孫樹」という漢字は、「公(父)がまいた種を孫の代で収穫する」という意味で、イチョウが長命であることにちなんでいます。

そのほかの漢字表記には、次のものがあります。

- 「銀杏」…… 銀色の杏のように見えることから。実(ぎんなん)を指す場合も

- 「鴨脚」「鴨脚樹」…… 葉の形がアヒルの脚に似ていることが由来の中国名(先述)から

一般的には「銀杏」が最も多く使用されています🌾

イチョウには性別がある?

実は、イチョウには性別があるのをご存知でしたか?

実(銀杏)がなるのは「メスの木」だけなのです✨

性別の見分け方については、葉の形(切り込みがあるのがオス、ないのがメス)や、枝の広がり方(枝が立ち上がっているのがオス、水平に枝が伸び枝先が垂れているのがメス)などの説がありますが、これはあくまで俗説であり、科学的根拠には乏しいそうです・・・。

イチョウは1億5千年前からほとんど姿を変えずに生き残ってきたため、「生きた化石」とも呼ばれています。ロマンがありますね!

【現場での活用例】利用者さんへの声掛けヒント

イチョウの葉もだいぶ色づいてきましたね。今年どこかで見かけました?

ええ!お買い物に行く道に並木があって、朝日に当たるとすごくきれいなのよ

おおー!あの道ですね!今度朝に行ってみようかなあ

ぜひいらっしゃい!朝9時頃が陽の光がよく当たっておすすめよ✨

【声掛けのヒント】

近所や国内のイチョウの名所や子どもの頃に見たイチョウの紅葉、オスメスがあることなどの話題がとっつきやすくておすすめです◎

また、落ち葉のじゅうたんの話題は、道路掃除や地域の景色など身近なエピソードを共有しやすいテーマです🍂

あとがき

以上、秋の植物の由来と豆知識を紹介しました!

いかがでしたでしょうか?

名前の由来などは諸説あるため、ほかの説を知っている利用者さんに意見を聞いてみるのも良さそうです♪

みなさんで楽しんで取り組んでみてくださいね💛

施設の窓から見える植物があれば、それを話題にしても良さそうですね🌾✨

✅やさしめ版はコチラ👇

【画像クレジット】

本記事内の画像は以下のサイトより使用させていただきました。

- イラストAC (https://www.ac-illust.com/)

- ソコスト (https://soco-st.com/)

- 写真AC (https://www.photo-ac.com/)

- Pixabay (https://pixabay.com)

コメント