「レク準備の負担を減らしたい!利用者さんとの会話をサポートしたい!」

そんな想いで、このサイトを運営しています。

この記事では、無料でダウンロードできるプリントと、答え合わせでそのまま使える解説・雑学をまとめています。介護の現場でぜひご活用くださいね♪

前回は、「春の植物難読漢字クイズ①~⑩のお花の豆知識」をご紹介しました✨

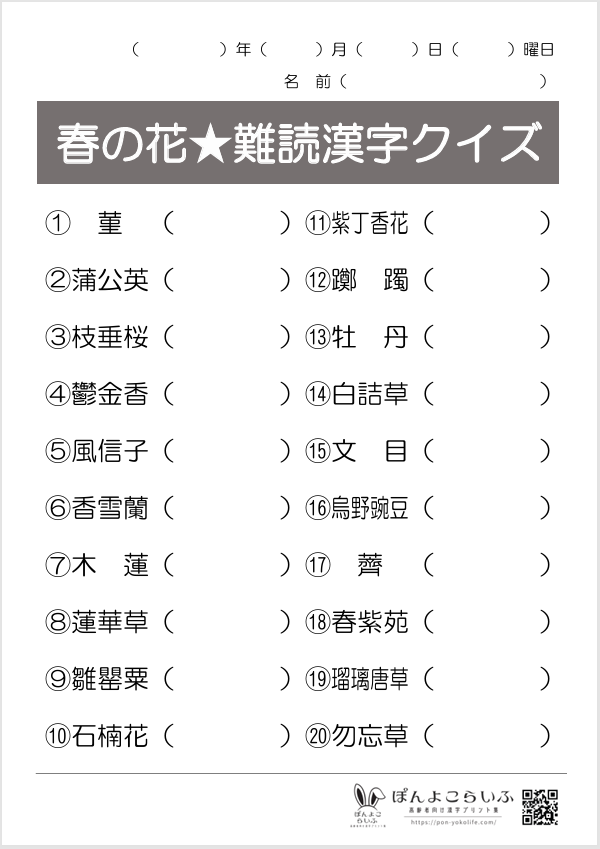

今回はその続き、⑪~⑳のお花をご紹介していきます!

こちらもデイサービスなどの介護施設や学校、ご自身の知識力テストなど!!

様々な場面でお使いいただけたら嬉しいです🌸

時間に余裕があれば、お花の名前の由来もクイズ形式で主題してみてもいいかもしれません♪

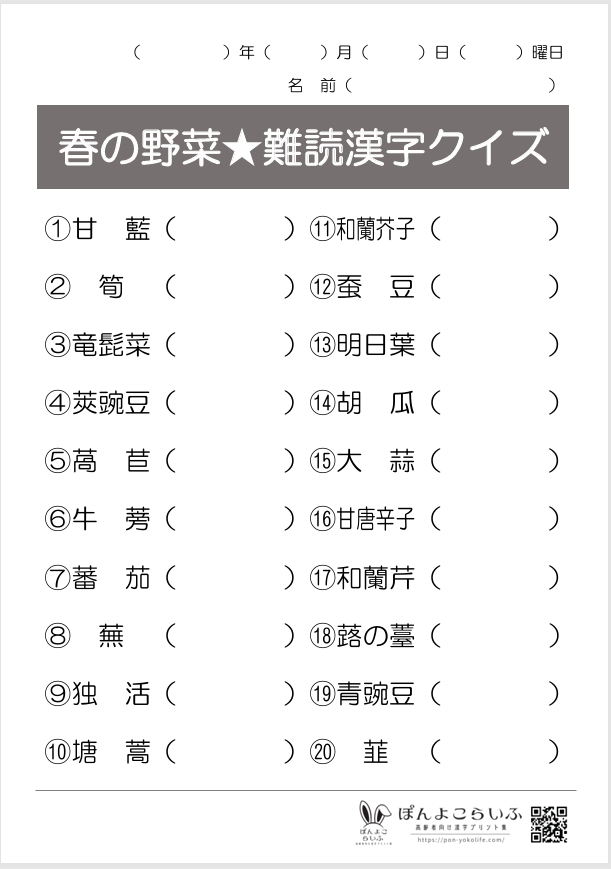

【無料】プリントダウンロード

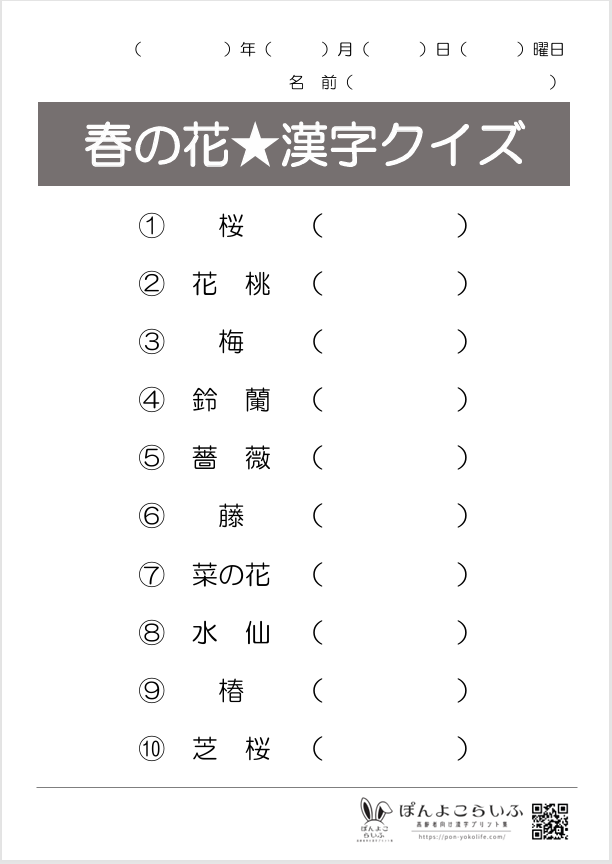

「前編」・「春の花・やさしい10問版」はコチラ!

👇前編👇

👇春の花・やさしい10問版🌹

クイズ⑪~⑳までのお花を解説!豆知識も?

⑪紫丁香花(ライラック)

ライラックはモクセイ科ハシドイ属の落葉低木で、4~5月頃に花を咲かせます。

ライラックは、国内では北海道や東北などの冷涼な地域でよく見られ、札幌では毎年5月に「さっぽろライラックまつり」というイベントが開催されているようです🌸

「ライラック」名前の由来は?

「ライラック」という名前は、ペルシア語で「青みのかかった藍色」という意味を持つ「Lilak」が語源という説があり、英名では「Lilac(ライラック)」、フランスでは「Lilas(リラ)」と呼ばれています。

和名は「ムラサキハシドイ」ですが、これは長野県・木曽地方の方言である「ハシドイ(端に集う)」が語源とされており、花が枝の先端に集って咲いていることから名づけられたそうです。

ライラックの花弁は通常4枚ですが、時々5枚あるものが発見されるそうです。これは「ラッキーライラック」と呼ばれ、四葉のクローバーなどと一緒で「幸せが訪れる」とされているようですよ♪

⑫躑躅(ツツジ)

ツツジはツツジ科ツツジ属の低木で、4~6月に花を咲かせます。

「躑躅」漢字の由来は?

漢字の「躑躅」は、「見る人が足を止めるほど美しい」ことが由来とされており、「躑」と「躅」にはどちらも「立ち止まる」という意味があるようです!

ツツジが中央分離帯に植えられているのはなぜ?

ツツジは街路樹や道路の中央分離帯に植えられていることが多く、満開の時にはその美しさに目を奪われてしまいますよね。

街路樹や道路の中央分離帯でよく見かけるのは、ツツジが排気ガスや害虫などに強く、過酷な環境でも美しい花を咲かせてくれることが理由のようです。

強くて美しいなんて素敵ですね✨

ツツジの蜜は実は「有毒」・・・!

幼いころ、学校帰りなどにツツジの蜜を吸っていた方も多いのではないでしょうか?

実はツツジの多くの種で致死性の毒(グラヤノトキシンなど)が含まれ、蜜を吸った児童などが中毒症状を起こしたという報告が多くされているとても危険な行為のようです。

現代の子供たちに蜜を吸う行為が広まっているかは分かりませんが、誤って行わないようくれぐれも注意しましょう!

中毒症状は、嘔吐、痙攣、下痢などが生じるようです。ネジキというツツジ科の植物の場合、牛であれば体重の1%の摂取で死に至るとか・・・。おそろしいですね・・・。

⑬牡丹(ボタン)

ボタンはボタン科ボタン属の落葉低木で、4~5月に花を咲かせます。

「ボタン」名前・漢字の由来は?

ボタンという名称は中国語に由来しており、春に芽が雄々しく出る様子から「牡」という漢字が当てられ、「丹」は赤色(丹色)を意味しています。

立てば芍薬 座れば牡丹 歩く姿は百合の花

「立てば芍薬 座れば牡丹 歩く姿は百合の花」という、美人を形容する有名な言葉がありますが、これはもともとは漢方薬の使い方を例えた言葉だったようです。

「立てば芍薬」の”立てば”はイライラとし気のたっている女性を意味し、芍薬により改善されます。芍薬の根を使うのですが、痛みを取ったり、筋肉のこわばりを取ったりします。

「座れば牡丹」の”座れば”はペタンと座ってばかりいるような女性を意味し、それは「お血(おけつ)」(お=やまいだれ+於)が原因となっていることもあります。「お血」とは、漢方で症状を表現するのに用いられる言葉のひとつで、腹部に血液が滞った状態を意味します。「お血」は牡丹の根の皮の部分(牡丹皮・ぼたんぴ)により改善されます。

「歩く姿は百合の花」は百合の花のようにナヨナヨとして歩いている様子を表現しており、心身症のような状態を意味します。その場合には百合の球根を用います。

(引用元:北海道立衛生研究所)

「立てば芍薬 座れば牡丹 歩く姿は百合の花」に二つの意味があったなんて驚きですね!

ボタンは中国で絶大な人気を誇っており、古代中国では「百花の王」と呼ばれ崇められていたようです。

⑭白詰草(シロツメクサ)

シロツメクサはマメ科シャジクソウ属の多年草で、4~9月に花を咲かせます。

「シロツメクサ」名前の由来は?

「シロツメクサ」という名前は、江戸時代にオランダからガラス製の花瓶を輸入した際、乾燥させたシロツメクサが緩衝材として使用されていた(詰められていた)こと、花が白いことが由来です。

「四葉のクローバー」以外にも意味がある?

シロツメクサは、クローバーという名前でも有名ですね✨

お花で花冠を作ったり、四葉のクローバーを探したりした経験がある方も多いのではないでしょうか。

そんなクローバーですが、葉の枚数によって、得られる幸運の内容が変わるようです!(諸説あり)

🍀三葉(通常)・・・信仰・希望・愛

🍀四葉・・・幸福(四葉のクローバー)

🍀五葉・・・金運

🍀六葉・・・地位・名声

🍀七葉・・・九死に一生

四葉でさえなかなか見つからないのに、それ以上の葉のクローバーを見つけられた方は本当に幸運の持ち主ですね✨

五葉以上を見つけたことがある方はぜひコメント欄で教えてください♪

四葉(以上)のクローバーは、人に踏まれるなどして傷つけられると生まれるそうです!人通りの多い場所を探してみると良いかもしれません🍀

⑮文目(アヤメ)

アヤメはアヤメ科アヤメ属の多年草で、5~6月に花を咲かせます。

「アヤメ」名前・漢字の由来は?

「アヤメ」の名前は、花弁の網目模様や葉の並び方が、木目の模様を表す「文目」に似ていることが由来のようです。

ちなみに、英名は「Iris(アイリス)」といい、こちらの由来はギリシャ語で「虹」、もしくはギリシャ神話の虹の神様「イリス」から来ています✨

「アヤメ」「カキツバタ」「ハナショウブ」の違いとは?

アヤメとよく似た植物に、「カキツバタ」と「ハナショウブ」がありますよね🌸

それぞれの違いが分かりやすくまとめられた表がこちらです!

(引用元:Wikipedia様 ←実際の花の画像も載せてくださっているのでぜひご参照ください!)

| 種別 | 花の色 | 葉 | 花の特徴 | 適地 | 開花期 |

|---|---|---|---|---|---|

| アヤメ | 紫、まれに白 | 主脈不明瞭 | 網目模様 外側の花びらに黄色い模様がある | 乾いた所に育つ | 5月上旬から中旬 |

| カキツバタ | 青紫のほか紫、白、紋など | 主脈細小 | 網目なし | 水中や湿った所に育つ | 5月中旬から下旬 |

| ハナショウブ | 紅紫、紫、絞、覆輪など | 主脈太い | 網目なし 花の色はいろいろある | 湿った所に育つ | 6月上旬から下旬 |

★カキツバタの説明はコチラ👇✨

★ハナショウブはコチラ👇💜

『いずれ菖蒲か杜若』ということわざは、アヤメとカキツバタがよく似た花ということから『どちらも同じようで区別や優劣がつけがたいこと』という意味になります。

⑯烏野豌豆(カラスノエンドウ)

カラスノエンドウは、マメ科ソラマメ属の一年草で、3~6月に花を咲かせます。

とても身近なお花なので、家の庭や道路の脇などで見かけたことがある方がほとんどではないでしょうか😊

「カラスノエンドウ」名前の由来は?

「カラスノエンドウ」という名前は、カラスが食べるからではなく、熟した豆がカラスのように真っ黒になることが由来!

本名は「ヤハズエンドウ」?

実はこの「カラスノエンドウ」、本当の正式名称(和名)は「ヤハズエンドウ(矢筈のようにへこむことから)」なんだそう。

マメを抜いたさやを笛のように鳴らすこともできるため、「ピーピー豆」と呼ばれることもあり、なかなか正式な名で呼んでもらえないちょっと不憫な植物なんですね・・・。

カラスノエンドウの実は食べることもできるようです!おひたしやバター炒めなどにして調理すると美味しいそうですよ♪

⑰薺(ナズナ)

ナズナはアブラナ科ナズナ属の越年草で、2~6月に花を咲かせます。

「ナズナ」名前の由来は?

「ナズナ」の名前の由来は諸説あります。

「夏無(夏無き菜)」説

早春に開花して夏には枯れるから(夏にはもう花が無い)

「撫菜」説

撫でたいほど小さく可愛い花であることから

また、ハート形の種子の形が三味線のバチに似ていることから、ナズナは「ぺんぺん草」「しゃみせん草」という愛称でも親しまれています。

ナズナはなぜ縁起がいいの?

ナズナは春の七草であり、縁起の良い植物とされています。

その理由は、

- 『撫菜(撫でて汚れを取り除く)』から「災厄をはらい新しい年を健康に過ごせるように」という願いが込められている

- 早春に芽吹くことから無病息災に繋がる

- 栄養価が高い

ことが挙げられます。

その他にも、利尿や解熱などの効能があるため漢方で古くから使用されていたり、「ぺんぺん草も生えない」という慣用句があったりと、人々の生活に深く根差している非常に身近な植物なのですね♪

セリ、ナズナ、ゴギョウ、ハコベラ、ホトケノザ、スズナ、スズシロ・・・春の七草、みなさんはすべて記憶できていますか?

⑱春紫苑(ハルジオン)

ハルジオンはキク科ムカシヨモギ属の多年草で、4~6月に花を咲かせます。

「ハルジオン」名前の由来は?

「ハルジオン」の名前の由来はそのまま、春に咲くシオンだから🌼

ハルジオンは別名「貧乏草」とも呼ばれており、手入れのされていない貧乏な家に咲くことや、「折ったり、摘んだりすると貧乏になってしまう」と言い伝えられていることが由来です。

秋のシオンと春のハルジオンは全くの”他人”!?

シオンとハルジオンは名前が似ていますが、シオンはキク科シオン属で、キク科ムカシヨモギ属のハルジオンとは全くの別種。

確かにシオンとハルジオンは、ぱっと見は似ていても花弁の形状や大きさや違いますね😂

また、ハルジオンは食材としても活用されており、葉、茎、新芽や若芽、蕾など大半の部分を食べることができます。

天ぷらやおひたし、油炒めなど多彩な料理に利用されているようです!

ハルジオンの味は春菊と似ており、すこし苦みがあるとのこと。しかし野草の中では食べやすい方のようです✨

⑲瑠璃唐草(ネモフィラ)

ネモフィラはムラサキ科ネモフィラ属の一年草で、3~5月に花を咲かせます。

「ネモフィラ」名前の由来は?

ネモフィラは森の中の陽だまりなどに群生しており、その生育環境と人々に愛される美しさから、ギリシャ語の「nemos(小さな森)」と「phileo(愛する)」を合わせて名付けられました。

英語圏では、赤ちゃんの青い瞳を意味する「Baby blue eyes」と呼ばれることが多いようです。

かわいらしいですね❤

「瑠璃唐草」漢字の由来は?

和名でもある「瑠璃唐草」は、花弁が瑠璃色であること、葉の形が唐草模様に似ていることが由来です。

ネモフィラは日本国内でも大人気✨

ネモフィラの自生地は西部アメリカなどですが、日本でもその人気が年々高まっています。

茨城県の『国営ひたち海浜公園』、大阪府の『大阪まいしまシーサイドパーク』、福岡県の『国営海の中道海浜公園』など、絶景スポットが各地にあるようです!

これから見頃を迎えるので、素敵なネモフィラ畑を見にお出かけしてみてはいかがでしょうか♪

ネモフィラの美しい青色は「アントシアニン」というブルーベリーなどにも含まれる色素の働きによるものだそうです✨

⑳勿忘草(ワスレナグサ)

ワスレナグサはムラサキ科ワスレナグサ属の一年草で、3~6月に花を咲かせます。

「ワスレナグサ」名前の由来は?

「ワスレナグサ」という、切ないけれども美しい名前の由来は、旧約聖書から説と、ドイツの悲しい恋物語から説の二つの説があります。

①旧約聖書説

まずは、旧約聖書の説からご紹介します!(参考:Wikipedia)

- 地球上で最初に誕生した人間であるアダムは、エデンの園に住んでいたころ、花にひとつひとつ名前をつけていた。

- すべての花に名前を付け終わって歩いていると、小さな花に「私の名前はなんて言うの?こんなにかわいい花を見落とすなんて」と声を掛けられた。

- アダムはその言葉を聞いて、見落としてしまったことに嘆き、「もう二度と忘れないよ。だから、君の名前は”ワスレナグサ”だ」と名付けた。

こちらの説は、見落としてしまったアダムのおっちょこちょいにワスレナグサがプリプリ怒るという、思わずほっこりしてしまうかわいらしいお話になっていますね♪

②ドイツの悲恋物語説

それでは、二つ目の説、ドイツの悲恋物語をご紹介します。

- その昔、騎士ルドルフと恋人ベルタが仲睦まじく暮らしていた。

- ある日ルドルフがドナウ川の岸辺に咲く花を見つけ、ベルタのために摘もうと岸を降りたが、足を滑らせ水中に落ち、命を落とした。

- その時にルドルフは、摘んだ花を最後の力を尽くして岸に投げ、「Vergiss-mein-nicht!(僕のことを忘れないで!)」という言葉をベルタに残した。

- 残されたベルタはルドルフの墓にその花を供え、彼の最期の言葉『Vergiss-mein-nicht(僕のことを忘れないで)』を花に名付けた。

このお話から、ワスレナグサは当時のドイツで「Vergissmeinnicht」と呼ばれ、英名もその直訳で「Forget-me-not」とされました。

そして和名にも同じように「勿忘草」「忘れな草」と名付けられ、世界各地で同じように「私を忘れないで」という意味の名前を付けられています。

かわいらしいお花の背景には、切なく悲しい物語が語り継がれているのですね。

ワスレナグサの花言葉もそのまま『私を忘れないで』『真実の愛』です。

あとがき

以上、プリント後半の漢字と豆知識でした!

お花にも、それぞれ名前の由来や名付けられた背景があります🌹

ぜひ答え合わせの際などに豆知識も紹介してみてくださいね♪

「へえ~!」と思ってもらえること間違いなし!!

きっともっと楽しく漢字を覚えられちゃいますよ✨

また様々な脳トレプリントと豆知識を公開していきますのでお楽しみに🌸

👇前編はこちらから!👇

🌹春の花やさしい10問版はこちら🌹

🥬春の野菜編(難読漢字)はこちら🥬

コメント