「レク準備の負担を減らしたい!利用者さんとの会話をサポートしたい!」

そんな想いで、このサイトを運営しています。

この記事では、無料でダウンロードできるプリントと、答え合わせでそのまま使える解説・雑学をまとめています。介護の現場でぜひご活用くださいね♪

春は、色とりどりの花が咲き誇り、新たな出会いに胸を躍らせる季節🌷

そんな春を彩るお花たちは、名前をカタカナで記載されていることが多いですよね。

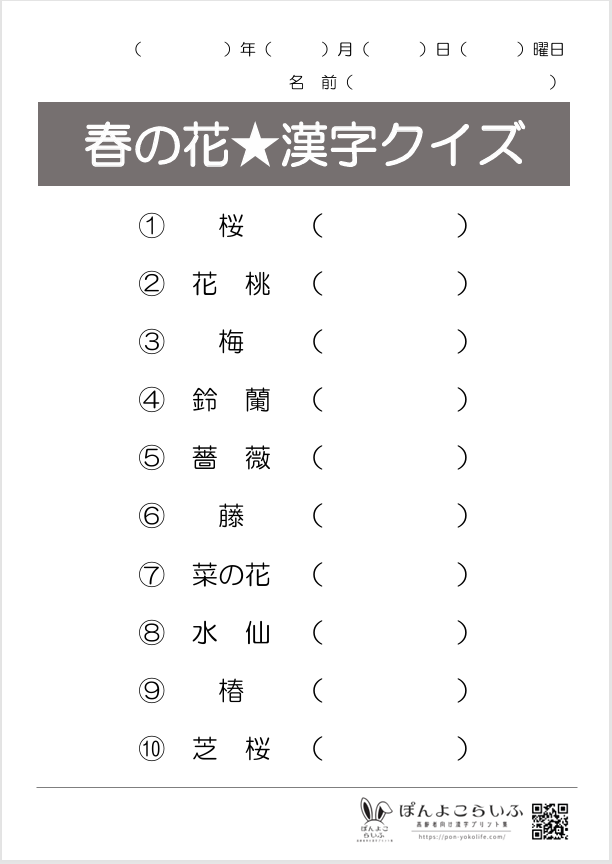

そこで今回は、春に咲く代表的なお花の名前を使った、やさしい漢字クイズ10問をご用意しました!

漢字初心者の方や高齢者の脳トレ・レクリエーションにもぴったり✨

無料でダウンロードできるプリント付きなので、デイサービスなどの介護施設や学校、ご自身の知識力テストなど!!

様々な場面でお使いいただけたら嬉しいです🌸

また、それぞれのお花たちの名前の由来や豆知識などもご紹介します!

答え合わせなどの際にぜひご活用ください♪

📝こんな方におすすめ!👇

・高齢者施設やデイサービスで春のレク素材を探している職員さん

・季節感を取り入れたやさしめの脳トレを探している方

・花や植物の話題で会話を広げたい方

💡春の草花が好きな利用者さんに

💡書くより読む方が得意な利用者さんに

💡やさしいレベルの漢字クイズに挑戦したい利用者さんに

お花の話題はとっつきやすいので、話題づくりにもオススメです💛

【無料】プリントダウンロード

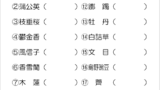

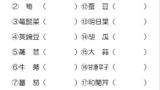

「春の花・難読漢字版(20問)」、「春の野菜編」はコチラ!

✅春の花・20問版(難読漢字)はこちら👇

✅春の野菜編(難読漢字)はこちら👇

クイズの花たちを解説!名前の由来などの豆知識もご紹介🌷

①桜(さくら)

桜はバラ科サクラ属(もしくはスモモ属)の落葉広葉樹で、地域によって3~5月上旬ごろに見ごろを迎えます。

桜といえば、菊とともに日本の国花とされており、日本を代表するお花ですよね。

桜の季節には、国内のみならず海外からもたくさんの外国籍の方が桜を見に来日されています!

「さくら」名前の由来は?

そんな「さくら」の名前の由来には、

「サ+クラ」説

田んぼの神様「サ神」+神様が宿る場所「クラ」(「豊作をもたらす神様が宿る木」の意)

「咲麗(さきうら)」説

麗らかに咲く花だから

などがあります🌸

「桜の開花予報」の歴史は意外と長い!

毎年春になると、桜の開花予想(ほとんどはソメイヨシノ)が連日テレビで報道されています。

開花予想は1951年(昭和26年)に気象庁によって開始され、それが現在まで続いているようです。

四季を大切にする日本ならではの素敵な文化ですね✨

桜・梅・桃の見分け方とは?(桜編🌸)

- 開花時期 …… 3月中旬~5月上旬(ソメイヨシノ)

- 花びら …… 先端に切れ込みがある(裂けている)

- 花柄 …… 緑色の軸が長く、下を向くように咲く

- 葉 …… 花が咲き終わる頃から、楕円型の葉が付く

- 樹皮 …… 赤褐色や紫褐色、灰褐色などで、いぼのような横縞模様がある

さくらは花と葉が食用にできますが、葉にはさくらの香りの元にもなっている「クマリン」という成分(毒素)が含まれています。過剰摂取をすると肝機能障害を引き起こす可能性があるため要注意⚠

②花桃(はなもも)

花桃はバラ科サクラ属(もしくはスモモ属)の耐寒性落葉低木で、3~4月頃に見ごろを迎えます。

花桃は花を観賞するために改良されたモモで、自生するものではなく、庭木などとして植えられています。

「桃」名前の由来は?

花桃の元である「桃」の名前の由来には、

「百(もも)」説

桃の木が多くの実を付けることから

「燃実(もえみ)」説

薄紅色の実の色から

「毛毛(もも)」説

実に毛がたくさん生えていることから

などの説が挙げられるようです!

桃の木は縁起の良いお花!

桃の木は豊かに実を付けることから、縁起の良いお花、女性を象徴するお花として昔から大切にされてきました。

3月3日の桃の節句(ひな祭り)では、女の子の健やかな成長と幸せの願いを込めて桃が飾られます🌸

桜・梅・桃の見分け方(桃編🍑)

- 開花時期 …… 3月中旬~4月下旬

- 花びら …… 先が尖っている

- 花柄 …… 軸は短く、同じ付け根から2輪咲く

- 葉 …… 花と一緒に伸びてくる。先が尖っており、縁はギザギザ

- 樹皮 …… 白っぽくつるつるで斑点模様がある

花桃にも小さな実がつきますが、苦みや酸味が強く、食用には向いていないようです☠

③梅(うめ)

梅はバラ科サクラ属の落葉高木で、1~4月下旬ごろに見ごろを迎えます。

梅の実を収穫・購入し、梅酒や梅シロップ、梅干しなどを作った経験がある方も多いのではないでしょうか?

「梅」名前の由来は?

梅は昔から日本で親しまれた木ですが、そんな「梅」の語源は、

「マイ」説

梅の中国語の発音「マイ(méi)」が日本に誤って「メイ」と伝わり、次第に「うめ」に変化

「烏梅(うばい)」説

薬用として使われた燻製梅「烏梅(うばい)」から

「熟実(うむみ)」説

梅の実が熟す様子(熟む実)から

などの説があります。

梅の実には毒がある!

未熟な実や種には「アミグダリン」という、呼吸困難や頭痛などの中毒症状を起こす毒素が含まれています。

必ず梅酒や梅干しなどに加工してから楽しみましょう♪

桜・梅・桃の見分け方(梅編🌸)

- 開花時期 …… 1月下旬~4月下旬

- 花びら …… 丸いものが多い

- 花柄 …… 軸がなく、枝に直接花がつく

- 葉 …… 花が終わってから卵型の葉がつく。先端は細く突き出し、縁がギザギザ

- 樹皮 …… 黒ずんでざらついている

万葉集では、梅についての歌が百首以上詠まれているそうです!古来より大人気なお花なのですね♪

④鈴蘭(すずらん)

スズランはスズラン亜科スズラン属の多年草で、4~5月頃に見ごろを迎えます。

スズランの名前には「ラン」が含まれていますが、実はラン科ではなく、ユリの仲間だそうですよ♪

「スズラン」名前の由来は?

スズランの語源は「鈴に似た花と、ランに似た葉」を持つことが由来です。

スズランには猛毒がある!!

とても可憐なお花であるスズランですが、実は全体に毒を持っており(特に根茎)、重症の場合は死に至ることもある危険な植物です。

さらに、スズランを活けた水でも中毒症状を起こすことがあり、過去には五歳の子どもがスズランを活けた花瓶の水を飲み亡くなってしまったこともあったそう・・・。

ズスランを楽しむ際には、誤食や誤飲にくれぐれもご注意ください!

トリカブトやアジサイ、ヒガンバナなどと同じように、美しい花には毒があるのですね・・・。

⑤薔薇(ばら)

バラはバラ科バラ属の常緑・落葉低木で、春バラは5~6月頃に見ごろを迎えます。

「バラ」名前の由来は?

「綺麗な花には棘がある」ということわざがありますが、「バラ」の名前はまさに棘のある植物を指す「茨(イバラ)」から来ています。

バラの花言葉は?

バラはプロポーズの花としても有名ですが、バラには本数や色によって多様な花言葉があります。

代表的なものを紹介していきます!

🌹本数別の花言葉🌹

◆1本 ・・・「ひとめぼれ」 ◆3本 ・・・「愛しています」「告白」

◆11本 ・・・「最愛」 ◆13本 ・・・「永遠の友情」

◆40本 ・・・「真実の愛」 ◆99本 ・・・「永遠の愛」「ずっと好きだった」

◆100本・・・「100%の愛」 ◆101本・・・「これ以上にないほど愛しています」

◆108本・・・「結婚してください」◆365本・・・「あなたが毎日恋しい」

◆999本・・・「何度生まれ変わってもあなたを愛する」

🌹色別の花言葉🌹

◆赤色・・・「告白」「愛」「情熱」 ◆紅色・・・「死ぬほど焦がれています」

◆白色・・・「純粋」「深い尊敬」 ◆ピンク・・・「感謝」「幸福」「愛の誓い」

◆黄色・・・「友情」「平和」「嫉妬」 ◆オレンジ・・・「絆」「信頼」

◆紫色・・・「高貴」「尊敬」「誇り」 ◆青色・・・「夢かなう」「奇跡」※

<青色のバラについて>

青いバラを開発するまで約14年の年月を要したことから、「夢は叶う」という花言葉になったようです。

さらに、日本のサントリー社(と豪州のフロリジン社)が開発したため、青いバラに「SUNTORY blue rose Applause(喝采)」という、社名を冠した名前が付けられました。

そのほかにも、状態や部位、組み合わせなど、数えきれないほどの花言葉があります。

それだけバラが人々に愛されてきた証ですね✨

結婚式で行う「ダーズンローズ」とは?

近年、結婚式で「ダーズンローズ」という演出を行うカップルが増えています。

ダーズンローズはヨーロッパのブーケ・ブートニアという言い伝えが由来で、新郎が12本のバラを束ねて新婦に贈り、ゲストの前でプロポーズをするというもの。

12本のバラにはそれぞれ「感謝」「誠実」「幸福」「信頼」「希望」「愛情」「情熱」「真実」「尊敬」「栄光」「努力」「永遠」という意味が込められています。

とってもロマンチックで素敵ですね😻❣

15本のバラは「ごめんなさい」、16本は「ころころ変わる不安な愛」、17本は「絶望的な愛」と、中にはネガティブな花言葉もあるそうです。黒いバラも花言葉が怖いものばかりとか・・・!?

⑥藤(ふじ)

藤はマメ科フジ属のつる性落葉大木で、4~5月上旬に見ごろを迎えます。

「フジ」名前の由来は?

「フジ」という名前の由来には、

「吹き散る」説

花が舞う様子を表す「吹き散る」が変化

「ふし」説

茎に「節」があることから

があるようです。

藤の花、縁起が良い?悪い?

藤の花には縁起の「良い面」と「悪い面」の両方があるとされています。

良い面としては「藤は樹齢が長く、『フジ』が不死を連想させる」「繁殖力の強さから子孫繁栄の象徴とされる」などが挙げられ、悪い面としては「垂れ下がって咲くことから家運が下がる」「不治の病をれそうさせる」などと言われています。

結局は気の持ちようということなのでしょうか・・・。

日本では古来より、藤を女性、松を男性に例え、それぞれを近くに植える習慣があったようです。

⑦菜の花(なのはな)

菜の花とはアブラナ科アブラナ属の花の総称で、3~4月頃に見ごろを迎えます。

特に、「アブラナ」や「セイヨウアブラナ」のことを菜の花と呼ぶことが多いようです。

「菜の花」名前の由来は?

「菜の花」の語源は、食用であることを意味する「菜」と「花」を組み合わせた言葉で、「食べられる花」を意味しています🍴

似た言葉に「菜花」がありますが、こちらはカブ、白菜、キャベツ、ブロッコリーなどのように、アブラナ科の植物の中でも花や葉茎を食べるものを指すそうです🥬

菜の花は黄色だけじゃない?

同じアブラナ科でも、大根など白や紫の花を咲かせる種もあり、それらは「白い菜の花」「大根の菜の花」「ムラサキハナナ(紫色の花を咲かせるオオアラセイトウの別名)」などと呼ばれています。

アブラナ科は種類にもよりますが、蕾、花、葉、茎、根(根菜)とほとんどの部位を食べることができるありがたい野菜ですね😋💛

⑧水仙(すいせん)

スイセンはヒガンバナ科スイセン属の総称で、品種や地域によって12~4月頃に見ごろを迎えます。

「スイセン」名前の由来は?

「スイセン」という名前は中国での呼び名「水仙」を音読みしたもので、「水辺に育ち、仙人のように寿命が長く、清らか」という意味から付けられました。

スイセンの学名「ナルキッソス」の由来は?

水仙は学名を「Narcissus」といいますが、これは「ナルシスト」という言葉の語源にもなったギリシャ神話の美少年ナルキッソスに由来しています。

ナルキッソスは、自分に想いを寄せる者に見向きもしなかったため、彼に想いを寄せた者たちは、絶望して姿を失い、声だけの存在(木霊)になったり、死んでしまったりしました。

そのことを知った女神メネシスは、自分しか愛せない呪いをナルキッソスにかけました。

ナルキッソスは水面に写った自分の姿に恋をしますが、水面に写った自分がその恋に応えることはなく、水面を見つめ続けた彼は、ついには憔悴して死んでしまいました。

そのナルキッソスがいたところにスイセンの花が咲きました。

水面に写った自分の姿を覗き込むナルキッソスの姿が水辺で下向きに花を咲かせるスイセンの様子と重なります。

(引用:株式会社バイオーム)

この神話が由来となり、「ナルキッソス」と名付けられました。

なんとも悲しい・・・。

スイセンには毒がある!

スイセンが有毒動物であることは、ヒガンバナと同じく広く知られています。

厚生労働省によると、2014年から2023年の10年間でスイセンによる食中毒は237件報告され、そのうち1件が死亡例として確認されているそうです(参考:Wikipedia)。

なお、葉がニラとよく似ているため、食中毒事故も多く報告されています。

2008~2017年に起きた有毒植物による食中毒188件中、スイセンによるものが47件で最多だったほど!

家庭菜園でニラと間違えて食べてしまう事故も多いため、十分に注意しましょう!

スイセンにはニホンズイセンと西洋スイセンなどいくつかの種類があり、写真のものはニホンズイセンです。海岸や用水路近くなどで咲いているのを見かける方も多いのではないでしょうか?

⑨椿(つばき)

ツバキはツバキ科ツバキ属の常緑樹で、見ごろは品種によって11~5月頃とかなり差があります。

「ツバキ」名前の由来は?

「ツバキ」の語源は複数の説があり、代表的なものをご紹介します。

「強葉木(つばき)」説

常緑樹で、冬場でも落とさない丈夫な葉を持つことから

「艶葉木(つやばき)」説

葉に光沢があり艶やかであることから

「厚葉木(あつばき)」説

葉に厚みがあることから

「つばの木」説

葉に光沢があり「つばの木」と呼ばれていたことから(「つば」:光沢を表す古語)

どの説も葉の美しさや強さが由来となっているのですね!

「ツバキ」と「サザンカ」の違いは?

ツバキ(ヤブツバキ)とよく似た花に、「サザンカ」があります。

違いを見ていきましょう🌸

🌹ツバキ🌹

- 開花時期 …… 冬~春

- 花びら …… カップ状で厚い

- 花糸(中心の黄色い部分) …… くっついている

- 香り …… ほとんどなし

- 葉 …… 大きくつやつや

- 花の散り方 …… 丸ごと落ちる

🌹サザンカ🌹

- 開花時期 …… 晩秋~冬

- 花びら …… 平面的で薄い

- 花糸(中心の黄色い部分) …… 離れている

- 香り …… 強い

- 葉 …… 小ぶりで艶はなく、縁がギザギザ

- 花の散り方 …… 1枚ずつ散る

パッと見はよく似ていますが、こうして比べると全く異なっていることが分かりますね。

冬は開花が重なる時期なので、ツバキかサザンカか見分けのつかない花を見かけたらぜひ参考になさってくださいね✨

ツバキとサザンカを交配させた「寒椿」という、ほとんど見分けがつかないものもあります。ツバキなのかサザンカなのかどうしても分からない時には、すべて寒椿ということにしてしまいましょう(笑)

⑩芝桜(しばざくら)

芝桜はハナシノブ科フロックス属の多年草で、4~5月頃に見ごろを迎えます。

「芝桜」名前の由来は?

芝桜の名前の由来はそのまま、「芝のように地面を覆う」+「桜に似た花」で芝桜と名付けられました。

芝桜の別名は「花詰草」!

芝桜は、別名「花詰草(花爪草)」とも呼ばれています。

こちらの由来は調べてもはっきりと分からず、シロツメクサのように緩衝材として使用されていたからとも、葉が爪のような形をしているからとも言われています。

和名、別名とも、無関係な植物(桜とシロツメクサ)の名前がつけられている(似ている)のが不思議で面白いですね😊

英名では「モスフロックス(苔上のフロックス)」といい、ギリシャ語で炎を意味する「phlogs(フログス)」が由来だそう。鮮やかな花の色を炎に例えるなんて、なんともロマンチックですね✨

あとがき

以上、春の花の豆知識を紹介しました!

いかがでしたでしょうか?

レクで使用される際は、名前の由来だけでなく、見分け方などもあわせて紹介するとレクの内容に深みが出るかもしれません✨

また、名前の由来や似ているお花の見分け方などは諸説あるため、ほかの説を知っている利用者さんに意見を聞いてみるのも良さそうです♪

みなさんで楽しんで取り組んでみてくださいね💛

偶然にも毒性のあるお花が多くて驚きました!特にスイセンは食中毒事例が毎年必ず起こっていますので、人だけでなくワンちゃん猫ちゃんなどの誤食にも注意しましょう⚠

✅春の花・20問版(難読漢字)はこちら👇

✅春の野菜編(難読漢字)はこちら👇

コメント