「レク準備の負担を減らしたい!利用者さんとの会話をサポートしたい!」

そんな想いで、このサイトを運営しています。

この記事では、無料でダウンロードできるプリントと、答え合わせでそのまま使える解説・雑学をまとめています。介護の現場でぜひご活用くださいね♪

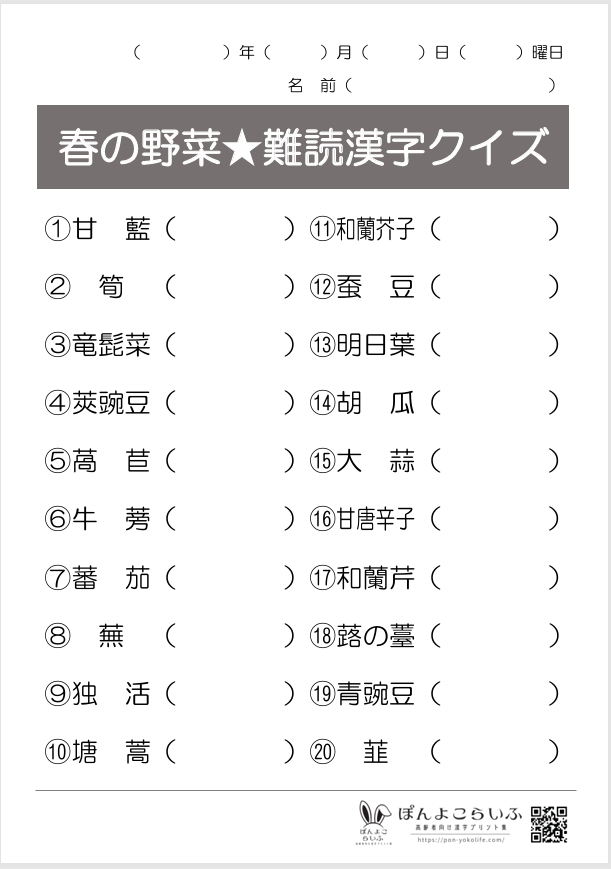

春はおいしいお野菜がたくさん登場する季節!

スーパーでは、たくさんの旬の野菜が並んでいますよね。

ひらがなやカタカナで表記されていることが多い野菜の名前ですが、漢字で書ける野菜もたくさんあることを知っていましたか?

今回はそんな春の野菜の難読漢字プリントをご用意しました✨

デイサービスなどの介護施設や学校、ご自身の知識力テストなど!!

様々な場面でお使いいただけたら嬉しいです🌸

そして、プリントの野菜たちの豆知識や選び方も前後編に分けてご紹介していきます!

デイなどのレクで使用する際にぜひご活用ください♪

📝こんな方におすすめ!👇

・高齢者施設やデイサービスで春の食べ物をテーマにした脳トレ素材を探している職員さん

・少し難しめの漢字クイズに挑戦したい方

・食べ物や料理の話題で会話を広げたい方

💡春の野菜や旬の食材が好きな利用者さんに

💡クイズや難問に挑戦するのが好きな利用者さんに

💡読み書きで脳をしっかり使いたい利用者さん

利用者さんとのお料理や旬のものの話題でも使えること間違いナシ!!

【無料】プリントダウンロード

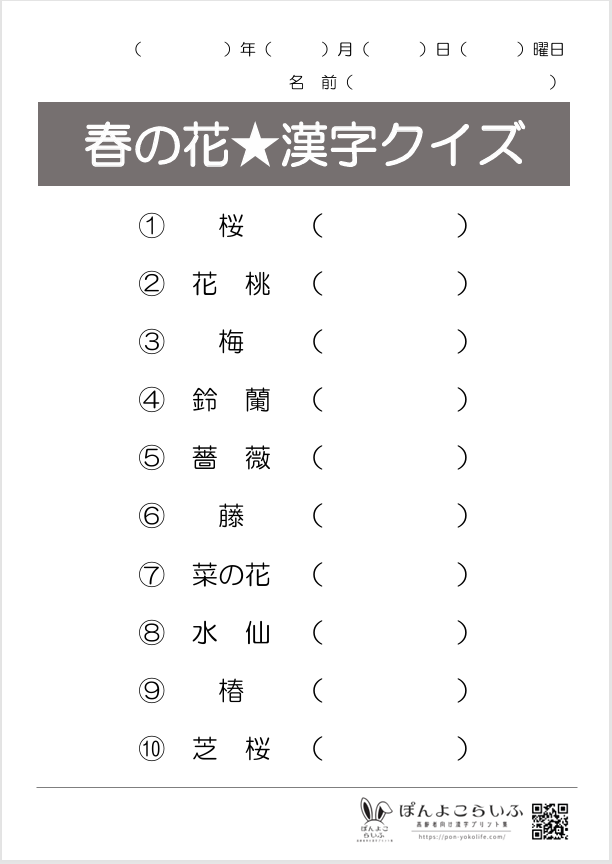

「後編」・「春の花編」はコチラ!

👇後編👇

👇春の花・やさしい10問版🌹

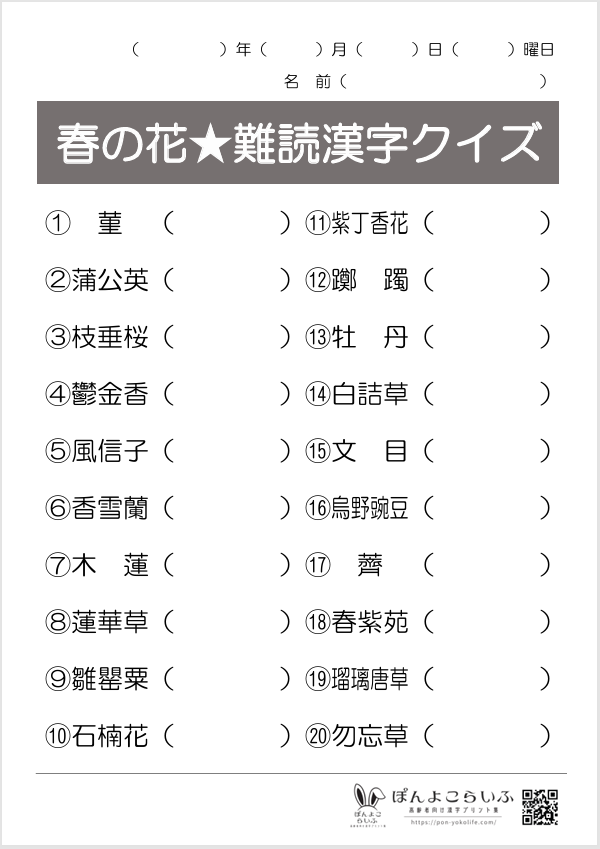

✅春の花・20問版(難読漢字)👇

クイズ①~⑩までの野菜を解説!豆知識も紹介します!

①⽢藍(キャベツ)

キャベツはアブラナ科アブラナ属の葉物野菜で、3~5月頃に旬を迎えます(春キャベツ)。

「キャベツ」名前の由来は?

日本で呼ばれている「キャベツ」という名前は、英語の「cabbage(頭上の野菜)」が由来です。

cabbageは、古いフランス語の「caboche(頭でっかち)」やラテン語の「caput(頭)」が語源とされています。

「甘藍」漢字の由来は?

和名の「甘藍」は中国語で「葉牡丹」を意味しており、これはキャベツが日本に入ってきた当初は現在のキャベツと違い、葉牡丹のような見た目をしていたことが由来です。

「キャベツ」という呼び名が定着する前は「甘藍」が一般的だったようですね!

🥗春キャベツのおいしい選び方は・・・

- 外側の葉が鮮やかでみずみずしい緑色のもの

- 葉がふわっと巻いているもの

- 芯の直径が500円玉くらいで、切り口が白くみずみずしいもの

春キャベツは葉が柔らかくみずみずしいので、サラダなど生食がおすすめです!

②筍(たけのこ)

タケノコはイネ科タケ亜科タケ類の若芽で、4~5月頃に旬を迎えます。

「筍」漢字の由来は?

「筍」という漢字は、実は「10日間」を意味しており、芽が出てから10日間で竹に成長することが由来です。

タケノコは頭(稈)が地上に出る前後に収穫をしますが、収穫を行わなかった場合、1日になんと121mも成長したという驚きの記録があるそうです!

🥗タケノコのおいしい選び方は・・・

- 皮にツヤがあるもの

- 穂先が黄色く、根元が白くみずみずしいもの

- 根元の切り口に赤いブツブツが少ないor小さいもの

根元の赤いブツブツが大きかったり、濃い紫色になっているものは育ちすぎのようです。

③竜髭菜(アスパラガス)

アスパラガスはキジカクシ科クサスギカズラ属という、分類名が少し面白い緑黄色野菜で、4~6月頃に旬を迎えます。

「アスパラガス」名前の由来は?

「アスパラガス」という名前は、「新芽」「たくさん分かれる」という意味のギリシャ語の「aspáragos」に由来しています。

「竜髭菜」漢字の由来は?

漢字で「竜髭菜」と表記する由来は、「アスパラガスの茎が成長する様子(細い葉がたくさん出てくる)が竜の髭に似ている」ことから。

そう言われると、たしかに竜の髭に見えてくるような気がします♪

🥗アスパラガスのおいしい選び方は・・・

- 穂先がピンとしていて締まっているもの

- 茎が太めかつ均一で、緑色が濃いもの

- ハカマ(節の上の茶色い三角形の部分)が少なく、綺麗な三角形のもの

アスパラガスは、苗を植えてから3年目以降の若芽を食用としているそうです。桃栗三年柿八年ならぬ、アスパラ三年柿八年・・・!

④莢豌豆(さやえんどう)

サヤエンドウはマメ科エンドウ属(エンドウマメ)の若いさやのことで、4~6月頃に旬を迎えます。

「サヤエンドウ」名前の由来は?

サヤエンドウの名前の由来は、そのまま「さやの中にエンドウマメが入っているから」。

サヤエンドウは『きぬさや』とも呼ばれ、こちらの由来は「さや同士が擦れ合う音が衣擦れに似ているから(衣さや)」又は「さやの柔らかさが絹の手触りに似ているから(絹さや)」だそう。

サヤエンドウの歴史も古い✨

サヤエンドウの歴史は古く、古代エジプトの遺跡(ツタンカーメンの墓)からも出土されていました

しかし、日本で食べられるようになったのは江戸時代からのようです。

また、よく似たものに「スナップエンドウ」がありますが、若採りした未熟なさやを食べるサヤエンドウに対し、スナップエンドウは豆が大きくさやと豆の両方を味わうものという違いがあります。

さらに、さやの中の豆のみを食べるのが「グリーンピース」です。(プリント⑲。後編で紹介しています!)

🥗サヤエンドウのおいしい選び方は・・・

- さやが鮮やかな緑色で、光沢のあるもの

- さやが薄く、マメの形が浮き出ていないもの

- 先端のひげが白っぽくピンとしているもの

ツタンカーメンの墓から出土した豆が後世で発芽し、現在はそれが「ツタンカーメン豆(紫エンドウ)」として収穫・家庭菜園用品種としても販売されているようです。何千年もの時を超えたエンドウマメ!ロマンがありますね。

⑤萵苣(レタス)

レタスはキク科アキノノゲシ属の葉物野菜で、春レタスは4~5月頃に旬を迎えます。

「レタス」名前の由来は?

「レタス(英:lettuce)」という名前は茎を切ると出る白い液に由来しており、語源はラテン語で「牛乳」という意味の「Lac」から来ています。

「萵苣」漢字の由来は?

漢字の「萵苣」は「ちしゃ」とも読み、「ちしゃ」が正式な和名のようです。

ちしゃは「乳草(ちちくさ)」から来ており、「レタス」の語源と同じように茎を切ると乳状の液が出ることが由来です。

🥗レタスのおいしい選び方は・・・

- 切り口が白く10円玉大で、押すと少しへこむもの

- 葉の牧がふんわりしており、張りがあって鮮やかな緑色のもの

- 重すぎず、芯の高さがないもの

日本で古来から栽培されてきたレタスは、現在の球状のものではなく朝鮮料理の「サンチュ」と同じもので、「掻き萵苣(かきぢしゃ)」と呼ばれていたようです。

⑥牛蒡(ごぼう)

ゴボウはキク科ゴボウ属の根菜で、新ごぼうは4~6月頃に旬を迎えます。

「ゴボウ」名前・漢字の由来は?

「ゴボウ(牛蒡)」という名前の由来には、細長いひげ根が牛の尾に似ていることからという説、中国では大きな草木を「牛」という漢字で表し、よく似ている「蒡」という草より大きかったことから(牛+蒡)という説があります。

ゴボウは縁起の良い野菜!

ゴボウは「長く根を張る」ことから縁起の良い食材とされ、「延命長寿」「家や家業がその土地に根付いて安定する」などの願いを込め、おせちにも利用されています。

🥗ゴボウのおいしい選び方は・・・

- 細いもので太さが均一かつ、先端に向け徐々に細くなっているもの

- 表面にひび割れや黒ずみがなくハリがあり、触ったときに弾力があるもの

- ひげ根が少ないもの

欧米では「ゴボウ=木の根っこ」というイメージがあり、太平洋戦争時に外国人捕虜にゴボウを使った料理を提供したところ「木の根っこを食べさせられた!虐待だ!」と訴えられ、戦犯として処罰されてしまったということも起こりました(諸説あり・Wikipedia参照)。

⑦蕃茄(トマト)

トマトはナス科ナス属の緑黄色野菜です。

トマトは夏(5~8月頃)が旬と思いがちですが、実は一番おいしいのは冬春トマト(2~4月頃)だそう。

熟すまで時間がかかり、そのぶん味が濃く甘くなるためです🍅

「トマト」名前の由来は?

「トマト」の名前はメキシコ先住民の言語(ナワトル語)で「膨らんだ果実」をあらわす「トマトゥル(tomatl)」が由来のようです。

トマトゥルはもともとはホオズキの実を指す言葉でしたが、形がよく似ていることからトマトも同じように呼ばれるようになりました。

トマトについてはこちらでも紹介しています!

🍅トマトのおいしい選び方は・・・

- 皮の色ムラがなく、真っ赤でツヤとハリがあるもの

- ヘタの緑色が濃くピンとしてるもの

- 丸くてずっしりと重く、かたいもの

イタリア語ではトマトは「金色のリンゴ」を意味する「ポモ・ドーロ(pomodoro)」、フランス語では「愛のリンゴ」という意味の「ポム・ダムール(pomme d’amour)」と呼ばれているそうです。なんだか素敵ですね✨

⑧蕪(カブ)

カブはアブラナ科アブラナ属の根菜で、春カブは3~5月頃に旬を迎えます。

「カブ」名前の由来は?

「カブ」という名前は、根の部分が「かぶり(頭)」に似ていることが由来だそう。

「蕪」漢字の由来は?

「蕪」という漢字は、「草が生えないようなところにも育つ強い作物(=草では無い)」ということからという説があります。

大根役者は「カブ役者」!?

カブは世界中で食されている根菜ですが、フランスではあまり好まれていないため、日本でいう「大根役者(演技が拙い役者)」とほぼ同じ意味で「カブ(Navet)」という言葉が使われるようです。

なんだかアブラナ科の野菜は不憫ですね😂

🥗カブのおいしい選び方は・・・

- ツヤがあり、丸く、ひび割れや傷がないもの

- ずっしりと重く、乾燥していないもの

- 茎にしっかりとかたさがあり、茎の付け根が淡い緑色のもの

春の七草の「スズナ」はカブの葉、「スズシロ」は大根の葉のことなんですね!

⑨独活(ウド)

ウドはウコギ科タラノキ属の野菜・山菜で、3~5月頃に旬を迎えます。

「ウド」名前の由来は?

「ウド」という名前の由来には、以下のものがあります。

「宇登呂」説

葉が育つと中が”がらんどう”になることから「宇登呂」と呼ばれていたのが略された

「うごく」説

風がないのに動くように見えることから「うごく」→「うど」に変化した

「独活」漢字の由来は?

漢字で「独活」と書く由来は、上述のように風がなくても動いているように見えることから、「独り(独)」+「動く(活)」で「独活」という説が有力のようです。

「ウドの大木」とは?

「ウドの大木」という言葉があります。

これは、ウドの茎は木のように大きくなるが、柔らかすぎて木材としては使えず、食べることもできないことから、「身体ばかり大きくて役に立たない人」という意味で使われます。

ウド本人(?)にとっては不名誉このうえない言葉ですね・・・(笑)

🥗ウドのおいしい選び方は・・・

- 穂先がピンとして淡い緑色のもの

- 全体の太さが均一で、茎は白くて太くまっすぐなもの

- 触れると痛いくらいの産毛が全体的に生えているもの

ウドは、フキやワサビと並ぶ数少ない日本原産の野菜(山菜)なのです✨

⑩塘蒿(セロリ)

セロリはセリ科オランダミツバ属の淡色野菜で、冬春セロリは12~4月頃に旬を迎えます。

「セロリ」名前の由来は?

「セロリ」という名前は、英語の「Celery(セルリー)」から来ています。

Celeryは古代ギリシャ語でパセリ(中世ギリシャ語では「セロリ」)を意味する「selinon(セリノン)」が由来です。

また、和名は「阿蘭陀三葉」であり、来日したオランダ人が持ち込み広まったことが由来です。

「塘蒿」漢字の由来は?

「塘蒿」と書く由来は、葉の形が「ヨモギ」に似ているためヨモギの一種だと思われており、川や池の土手を意味する「塘」+ヨモギをあらわす「蒿」を合わせてこの漢字が当てられました。

セロリは昔は食用ではなかった!

セロリは古代より栽培されてきましたが、古代ローマ・ギリシャ時代には、食用ではなく香料や薬草、魔よけ、ミイラの首飾りなどとして利用されていました。

現在のように野菜として食べられるようになったのは、なんと中世になってから!

人類のセロリとの付き合いはとても長いですが、食用になったのは意外と最近なのですね。

🥬セロリのおいしい選び方は・・・

- 茎の部分が太くてハリがあり、肉厚なもの

- 筋がでこぼこしているもの

- 根元の切り口が茶色くないもの

長らく食用とされてこなかったセロリを「食べてみよう!」と思い、最初に実行した人はなかなか勇気がありますね!

あとがき

以上、プリントの前半の漢字と豆知識を紹介しました!

春の野菜の漢字、いくつ読めましたか?🥬

レクで使用される際は、名前の由来だけでなく、見分け方などもあわせて紹介するとレクの内容に深みが出るかもしれません✨

また、名前の由来やおいしい野菜の見分け方などは諸説あるため、ほかの説を知っている利用者さんに意見を聞いてみるのも良さそうです♪

みなさんで楽しんで取り組んでみてくださいね!

プリント後半の解説はまた次回ご紹介します✨

野菜は全体的に「みずみずしいもの」「色の濃いもの」を中心に選ぶと良さそうですね!

👇後編はこちら👇

🌹春の花・やさしい漢字10問版はこちら🌹

🌹春の花編(難読漢字)はこちら🌹

コメント