「レク準備の負担を減らしたい!利用者さんとの会話をサポートしたい!」

そんな想いで、このサイトを運営しています。

この記事では、無料でダウンロードできるプリントと、答え合わせでそのまま使える解説・雑学をまとめています。介護の現場でぜひご活用くださいね♪

前半では、①~⑩の野菜の豆知識をご紹介してきました!

今回は⑪~⑳の野菜の名前の由来、選び方などをお届けします✨

こちらもデイサービスなどの介護施設や学校、ご自身の知識力テストなど!!

様々な場面でお使いいただけたら嬉しいです🌸

旬の野菜やお料理の話題は利用者さんと盛り上がりやすい話題のひとつですよ✨

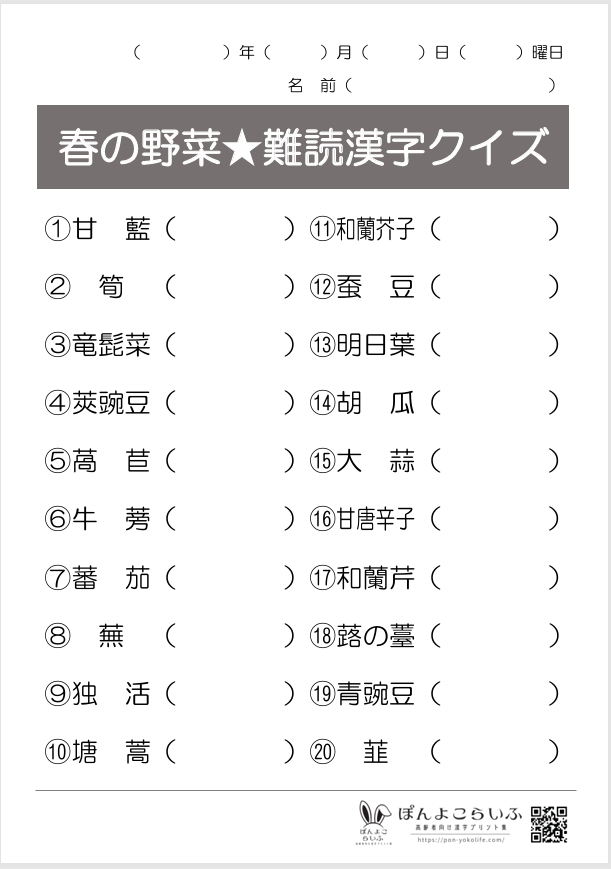

【無料】プリントダウンロード

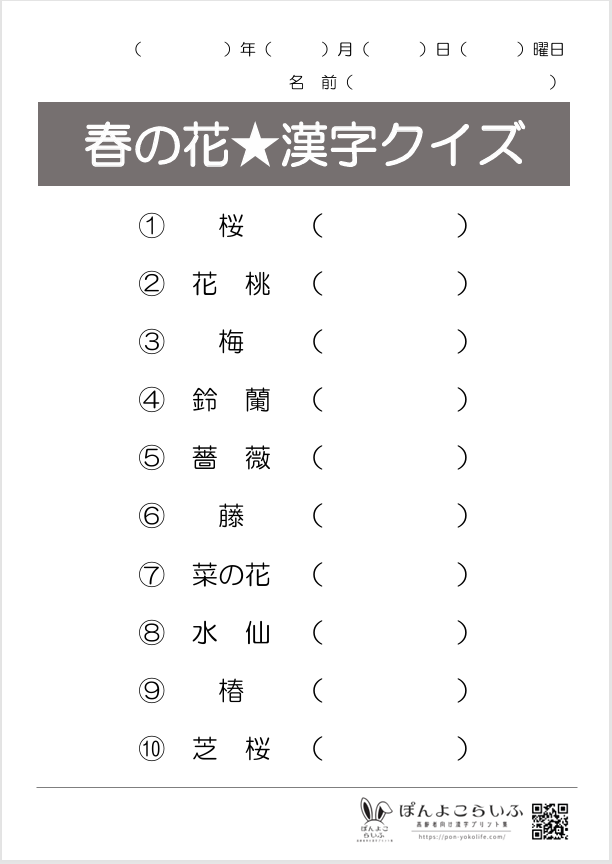

「前編」・「春の花・やさしい10問版」・「春の花・難読漢字版」はコチラ!

👇前編👇

👇春の花・やさしい10問版🌹

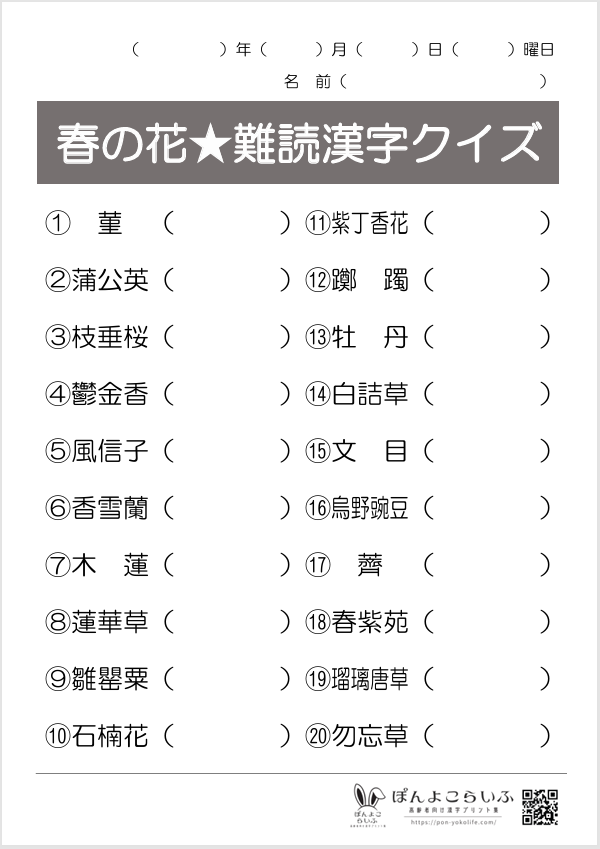

✅春の花・20問版(難読漢字)👇

クイズ⑪~⑳までの野菜を解説!豆知識も紹介します!

⑪和蘭芥子(クレソン)

クレソンはアブラナ科オランダガラシ属の葉物野菜で、3~6月頃に旬を迎えます。

「クレソン」名前の由来は?

「クレソン」という呼び名は、「薬効がある」という意味のフランス語「クレッソン(Cresson)」が由来です。

正式な和名は「オランダガラシ」といいますが、由来は名前の通りオランダから渡来したカラシだから。

明治初期に在留外国人用の野菜として日本に伝わってきたようです♪

🥗クレソンのおいしい選び方は・・・

- 茎に余分なひげ根がなく、枝分かれしていて太いもの

- 葉の緑色が濃く、みずみずしいもの

- 葉が大きく丸みがあり、葉と葉の間隔が狭いもの

クレソンは味や香りに少し癖がありますが、実はカリウム、タンパク質、カルシウム、鉄、亜鉛、ビタミンA・C、食物繊維などが豊富に含まれている体に良い野菜なのです♪

⑫蚕豆(そらまめ)

ソラマメはマメ科ソラマメ属の緑黄色野菜で、4~6月頃に旬を迎えます。

「ソラマメ」名前の由来は?

「ソラマメ」という名前の由来は、さやが空に向かって成長するから(空豆)という説、さやの中の見た目がカイコの繭に似ているから(蚕豆)という説など諸説あるようです。

ソラマメの歴史は古い!

ソラマメの歴史は深く、世界各地の遺跡からソラマメの化石が出土しており、世界最古の野菜の一つとされています。

また、古代ギリシャやローマでは、「ソラマメの花弁の黒点が、死を連想させる」ことから葬儀に使われていました。

その名残で、イタリアでは今でも死者の日(キリスト教で全ての死者の魂のために祈りを捧げる日)にソラマメ形のお菓子を作って食べる習慣があるそうです。

🥗ソラマメのおいしい選び方は・・・

- さやが濃い緑色で、ハリとツヤがあり、表面の産毛が取れていないもの

- さやに豆の形がくっきりと見え、ふくらみが均一なもの

- さやに黒い斑点がないもの

ソラマメはさやから出すとどんどん固くなり風味が落ちるので、購入も保存もなるべくさやつきのままのものにしましょう!

⑬明日葉(あしたば)

あしたばはセリ科シシウド属の緑黄色野菜で、2~5月頃に旬を迎えます。

「あしたば」名前の由来は?

「あしたば」の名前の由来は、生命力が非常に強く「今日摘んでも明日には新しい芽が出る」ことから。

あしたばは不老長寿の野菜!?

あしたばは栄養価が高く、β-カロテン、ビタミンB群・C・Eなどのビタミン類をはじめ、カルシウム、カリウム、鉄などのミネラルや食物繊維が豊富に含まれています。

そのため、古くから「不老長寿の野菜」と呼ばれています🥬✨

🥗あしたばのおいしい選び方は・・・

- 葉の緑色が濃く鮮やかで、葉先までハリのあるもの

- 切り口がみずみずしいもの

- 茎が細めのもの

あしたばは青汁に入っている野菜という印象がある方も多いのではないでしょうか♪

⑭胡瓜(きゅうり)

きゅうりはウリ科キュウリ属の淡色野菜で、春きゅうりは3~6月頃に旬を迎えます。

「きゅうり」名前の由来は?

「きゅうり」の名前の由来は、昔の日本では熟れて黄色くなったものを食用としていたことから(黄瓜)。

きゅうりは春も旬!

一般的に旬とされている夏きゅうりと春きゅうりに大きな違いはありませんが、春きゅうりの方が味わいがさっぱりしていると言われています。

🥒きゅうりのおいしい選び方は・・・

- 緑色が濃くツヤとハリがあり、表面のイボがピンとしているもの

- 太さが上から下まで均一なもの

- 軸の切り口がみずみずしく、重みがあるもの

きゅうりの水分量はなんと95%以上!体を冷やしたり、むくみや高血圧を予防したりなどの効果があるようです✨

⑮大蒜(にんにく)

にんにくはヒガンバナ科ネギ属の葉物野菜・香辛野菜で、にんにくの芽は12~3月頃、にんにく(球根)は5~7月頃に旬を迎えます。

「にんにく」名前の由来は?

「ニンニク」という名前の由来には諸説ありますが、仏教用語の「忍辱」(健康維持のために臭気を耐え忍んで食べたことから)から来ている説が有力のようです。

「大蒜」漢字の由来は?

にんにくは、よく似ている「野蒜(ノビル)」と区別するために「大蒜(オオヒル:のちのニンニク)」と呼ばれていました。

その後、オオヒルの食用が寺で食用を禁止されたため、隠語として「にんにく(忍辱)」と呼んでいたことから、次第に「大蒜(オオヒル)」を「にんにく」と読むようになっていったそう。

あまりの臭いに禁止されてしまったものの、その美味しさに食べるのを辞められなかったのでしょうか・・・。

🥗ニンニク(芽)のおいしい選び方は・・・

- 茎がやわらかく弾力があり、緑色が鮮やかなもの

- 重みのあるもの

- にんにく特有の強い香りのするもの

全体的に黄色っぽくなってきているもの、切り口が茶色くなってきているものは鮮度が落ちているため注意しましょう。

⑯甘唐辛子(ピーマン)

ピーマンはナス科トウガラシ属の緑黄色野菜で、冬春ピーマンは11~5月頃に旬を迎えます。

「ピーマン」名前・漢字の由来は?

日本語の「ピーマン」は、唐辛子を意味するフランス語「ピマン(piment)」、もしくはポルトガル語「ピメント(pimento)」が由来です。

「甘唐辛子」という漢字はそのまま「辛くない(甘みのある)唐辛子」だから👍

ピーマンはトウガラシ科なのに辛くない?

ピーマンはトウガラシ属ですが、遺伝子の変異で辛み成分の「カプサイシン」が合成できず、辛くなりません。

しかし、乾燥や栄養不足など、ストレスのある状況で育つと辛くなると言われています。

また、ピーマンといえば緑色を想像する方が多いと思いますが、ピーマンには赤いものもあります🌶

赤ピーマンは緑ピーマンが熟したもので、緑色のものより苦みが和らぎ甘みが増すためピーマンが苦手な方でも食べやすくなっています。

🥗ピーマンのおいしい選び方は・・・

- ヘタが鮮やかな緑色で、めり込むように盛り上がっているもの

- 実の表面にツヤとハリがあり、緑が濃すぎないもの

- シワや黒ずみがなく、重量感のあるもの

パプリカはピーマンとよく似た野菜ですが、パプリカはピーマンよりも大型かつ肉厚、苦みがなく酸味と甘みのバランスが良い、などの違いがあります。

⑰和蘭芹(パセリ)

パセリはセリ科オランダゼリ(オランダミツバ)属の葉物野菜で、3~5月頃に旬を迎えます。

「パセリ」名前の由来は?

パセリ(英・Parsley)の名前は、地中海沿岸の岩場に自生していることから来ています。

ギリシャ語の「petro(石や岩)」と「selinon(セロリ)」を合わせた「Petroselinon(岩場のセロリ)」という名称が由来です。

「和蘭芹」漢字の由来は?

「和蘭芹」という漢字は、江戸時代にオランダから伝わったことからこの漢字が当てられました。

当時は「オランダゼリ」「洋ゼリ」などと呼ばれていたようです。

🍃パセリのおいしい選び方は・・・

- 葉先が内側にカールしており、縮れが細かくハリがあるもの

- 茎まで鮮やかな濃い緑色で、葉先がピンとしているもの

- 切り口が黒ずんでいたり、葉が黄色っぽくなっていないもの

パセリは非常に栄養価の高い野菜ですが、堕胎効果を持つ「アピオール」や、薬の飲み合わせに注意が必要な「フラノクマリン」など注意が必要な成分も含まれているため、食べすぎには注意しましょう。

⑱蕗の薹(ふきのとう)

ふきのとうはふき(キク科フキ属)の蕾で、2~3月頃に旬を迎えます。

「ふきのとう」名前の由来は?

ふきの語源は冬に黄色い花が咲くことから(冬黄)という説、昔はふきの葉をトイレットペーパーとして使っていたことから(拭き)という説など、諸説あるようです。

「蕗の薹」漢字の由来は?

「蕗」という漢字はそのまま、路の傍らにある草ということから。

ふきのとうの「とう(薹)」は、「花茎(地下茎や根から直接出て、花だけつける茎)」を意味しています🌷

🥗ふきのとうのおいしい選び方は・・・

- つぼみが固く閉じていて、葉も開いておらず小ぶりのもの

- 外皮にツヤとハリがあるもの

- つぼみの状態で5cm程度伸びているもの

ふきのとうは貴重な日本原産の野菜(山菜)ですが、近ごろは自生数が減少しつつあるようです……。

⑲青豌豆(グリーンピース)

グリーンピースはエンドウ豆(マメ科エンドウ属)の種子で、4~6月頃に旬を迎えます。

「グリーンピース」名前の由来は?

グリーンピースという名前は、サヤエンドウ(プリントの問題④)と区別するために、緑色の豆ということから名付けられました。

サヤエンドウとの違いって?

前半の解説でもご紹介したように、若採りした未熟なさやを食べるのがサヤエンドウで、さやの中の豆のみを食べるのがグリーンピースです。

グリーンピースを甘く煮詰めたものを「うぐいす豆」、うぐいす豆をつぶして餡にしたものを「うぐいす餡」と呼びます。

🥗グリーンピースのおいしい選び方は・・・

- さや入りの場合は、緑色が濃く、さやがピンとしており割れや折れがないもの

- ガク(ヘタのような部分)やさやにシミや黒ずみがなく、ふっくらとしているもの

- 豆のみの場合は、ふっくらして大きさが揃っており、緑色が濃く光沢があるもの

グリーンピースもソラマメと同じで、さやから出してしまうと傷みやすく保存ができないため、購入する場合はなるべくさや付きのものにしましょう!

⑳韮(ニラ)

ニラはヒガンバナ科ネギ属の緑黄色野菜で、1~5月頃に旬を迎えます。

「ニラ」名前・漢字の由来は?

ニラの語源は、古名「ミラ」から転じて「ニラ」になった説、独特の臭気による「においきらう(香嫌)」から変化した説などがあるようです。

「韮」という漢字は、土から生えるニラの形をあらわした象形文字です(元々は「韭」)。

ニラは栄養価が高い優秀な野菜✨

ニラは栄養価が非常に高く、特にβ-カロテンの含有量が多いため、疲労回復や健康増進に効果があるとされています。

そのことから、古くから薬用やスタミナ料理として使用されています。

🥬ニラのおいしい選び方は・・・

- 葉先までピンとしていてハリとツヤがあり、折れのないもの

- 鮮やかな緑色で、葉の幅が広く肉厚なもの

- 切り口がみずみずしく、香りの強いもの

ニラは葉が折れたところから傷み出すようです。保存時も折れないように注意しましょう!

あとがき

以上、プリントの後半の漢字と豆知識を紹介しました!

全20問ありましたが、いくつ読めましたか?🥬

レクや作業で使用する際は、それぞれの野菜を使った得意料理や、好きなお料理を質問してみたりしても盛り上がりそうです!

みなさんの今夜のお夕飯のヒントにもなりそうですね♪

「春の野菜の難読漢字」、楽しんでいただけたでしょうか?

今後もレクで使えるプリントを公開していきます!お楽しみに💛

プリントのリクエストなどありましたら、コメント欄や問い合わせフォームからお気軽に教えてくださいね✨

👇前編はこちら👇

🌹春の花・やさしい漢字10問版はこちら🌹

🌹春の花編(難読漢字)はこちら🌹

コメント