「レク準備の負担を減らしたい!利用者さんとの会話をサポートしたい!」

そんな想いで、このサイトを運営しています。

この記事では、無料でダウンロードできるプリントと、答え合わせでそのまま使える解説・雑学をまとめています。介護の現場でぜひご活用くださいね♪

暑さのピークは過ぎたとはいえ、まだまだ残暑が厳しいですね☀️💦

そんな時期にふと耳をすますと、セミの声やコオロギの鳴き声が季節の移ろいを感じさせてくれます。

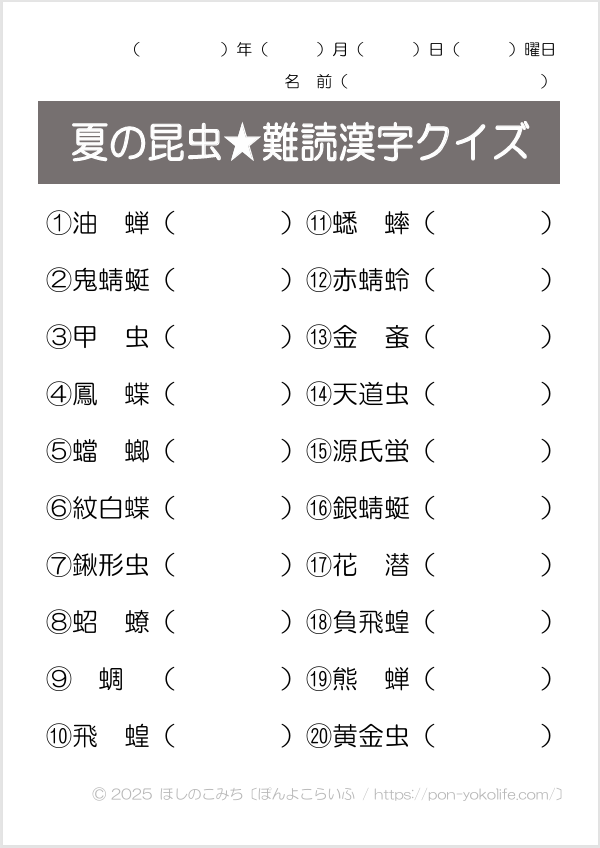

今回は、そんな「夏の昆虫」にまつわる難読漢字クイズを20問ご用意しました!

「え、この虫ってこんな漢字で書くの!?」「読めそうで読めない…」と、思わず会話も盛り上がること間違いなし。

プリントは無料でダウンロード可能📄✨

介護施設のレクリエーションやご家庭での脳トレに、ぜひ気軽に活用してくださいね。

夏の終わりを感じながら、虫たちと一緒に楽しく脳を鍛えましょう!

📝こんな方におすすめ!👇

・高齢者施設などでレク素材を探している職員さん

・レクで季節感を取り入れたい職員さん

・会話のきっかけに悩んでいる職員さん

💡書くことは苦手でも、漢字を読むのは得意な利用者さんに

💡生き物がお好きな利用者さんに

💡難読漢字が得意な利用者さんに

【無料】プリントダウンロード

クイズ解説🐞名前の由来などの豆知識も紹介します✨

①油蝉(アブラゼミ)

アブラゼミはカメムシ目ヨコバイ亜科セミ科の昆虫で、褐色の不透明な羽をもつ大型のセミです。

「ジー…」「ジジジジジ…」と鳴き、7月中旬~9月末ごろまで見られます。

「アブラゼミ」名前・漢字の由来は?

「アブラゼミ」という名前の由来には、以下のものがあります。

「羽が油紙に似ている」説

羽が油紙を連想させることから

「油の音に似ている」説

鳴き声が、油を熱したときにはねる音に似ていることから

アブラゼミ、実は珍しいセミだった!

アブラゼミは、午前中にはやや不活発で、午後の日没にかけて集団でよく鳴く傾向があるそうです🌞

スロースターターなんですね♪

また、セミの多くは羽が透明。

アブラゼミは世界でも珍しい、羽全体が不透明のセミなのだそうです😲!!

アブラゼミの抜け殻はクマゼミと似ていますが、クマゼミよりひとまわりほど小さく、全身につやがあり色がやや濃いそう!また、抜け殻に泥がつかないのも特徴です。

【現場での活用例】利用者さんへの声掛けヒント

アブラゼミ、子どもの頃によく捕まえられました?

ああ、そりゃもうよく捕まえたよ!

私も子どもの頃は兄弟とよくセミ捕りしてました♪〇〇さんはどうやって捕まえていましたか?

網を使ったり、木に止まってるのをそっと手で捕ったりしたよ。気を付けないとおしっこをかけられるんだよね(笑)

わかります!集中力が必要ですよね!

【声掛けのヒント】

セミ取り網の作り方、木の高いところにいるセミの捕り方の工夫、捕まえると尿をかけられたこと、子どもや孫と一緒にセミ捕りをした経験など尋ねてみましょう。

世代を超えた夏の思い出が語れますよ✨

②鬼蜻蜓(オニヤンマ)

オニヤンマはトンボ目オニヤンマ科の昆虫(トンボ)で、6~10月頃にけかて見られます。

黒い体に鮮やかな黄色の縞模様と、エメラルドグリーンに光る複眼が特徴です。

「オニヤンマ」名前・漢字の由来は?

名前の由来

「オニヤンマ」という名前の由来は、顔つきが鬼のように厳ついことや、黒と黄の縞模様が「鬼の腰巻き(パンツ)」に似ていることから👹

「ヤンマ」は大型のトンボである「トンボ科ヤンマ類」を指しています。

漢字の由来

「鬼」という字はそのままの意味ですが、「蜻蜓(せいてい)」は中国語でトンボを意味する言葉。

「水面に浮いているようす」を表す「蜻」と、「鳥」を意味する「蜓」から成り立ち、空中でホバリングするトンボの姿を「水に浮く」ものとして表現したもののようです。

また、オニヤンマはさらに難読の漢字で「馬大頭」と書くこともあります。

これは、馬のように大きいことや、飛翔スピードの速さから「馬」を連想させ、大きな頭も持っていることから当てられたのではないかと推測されています🐎

オニヤンマは「トンボの王様」!

オニヤンマは体長約9~11cmにもなる日本最大のトンボであり、「トンボの王様」とも呼ばれています👑✨

その大きな体で、ハエ、アブ、ハチ、ガなどの小型の昆虫だけでなく、セミやスズメバチなどの大型の昆虫をも捕食します。

特にあのスズメバチを捕食できる昆虫は数少なく、まさにトンボ界の王様の風格を感じます!

スズメバチ対策としてオニヤンマの模型を飾ることがありますが、科学的な根拠はあまりないそう。過度な期待は禁物ですね🙅♀️

【現場での活用例】利用者さんへの声掛けヒント

オニヤンマって見たことありますか?

黄色と黒のしましまのトンボよね。すごく大きくて、子どもの頃は怖かった記憶があるわ

そうそう。かっこよくて、子どもの頃は見つけたら嬉しかった記憶があるよ

確かに!日本最大のトンボですもんね!僕が子どもの頃も人気でしたよ

【声掛けのヒント】

虫取り網で追いかけた経験、空中でホバリングする姿、蚊やハエを捕食する様子、「鬼」という名前の由来など尋ねてみましょう。

子どもの頃の憧れの昆虫として、熱く語ってくれるかもしれませんよ🌊

③甲虫(カブトムシ)

カブトムシはコウチュウ目コガネムシ科カブトムシ亜科の昆虫で、6月下旬~8月下旬に見られます。

オスの大きくてかっこいい角が特徴の、今も昔も大人気の昆虫ですね✨

「カブトムシ」名前・漢字の由来は?

名前の由来

「カブトムシ」の名前の由来はそのまま、硬くて丈夫な頭の形が「武士の兜」に似ていること!

漢字の由来

「甲虫」という漢字は、カブトムシの硬い外骨格が、鎧や兜のような「甲冑(かっちゅう)」を連想させることから来ています。

また、1本の大きな角が特徴的な姿から、「独角仙(どっかくせん)」という漢字が当てられることも。

かっこいいですね~✨

カブトムシは「昆虫の王様」!

カブトムシは、その巨体、怪力と威容から、「昆虫の王様」とも呼ばれています👑

そんな昆虫の王様であるカブトムシの中でも、さらに王様と呼ばれる存在がいます。

その名も、「ヘラクレスオオカブト」!

ヘラクレスオオカブトは、世界で最も体長が大きいことから、ギリシャ神話の英雄ヘラクレスにちなんで名付けられました。

大きな角と黄色い上翅(じょうし)が特徴的で、その威厳ある姿から世界中で人気があります✨

【現場での活用例】利用者さんへの声掛けヒント

カブトムシって、昔はよく子どもが夢中になりましたよね。〇〇さんも息子さんと捕まえに行ったりしてました?

行ってたわよ〜。夕方になると網を持ってね、あちこち走り回ってたわ

素敵な思い出ですね♪捕まえた後はどうしてました?

一応息子が育ててたけど、しっちょうエサをあげるのを忘れて私が世話することも多かったのよ。親の宿命ね……

【声掛けのヒント】

カブトムシは「子どもとの夏の思い出」を引き出しやすい話題です。

「息子さん、捕まえに行かれました?」と尋ねると、当時の思い出がぽんと浮かんでくる方も多いですよ✨

飼育ケースの世話や、夏休みの自由研究の話にも広げやすいのでおすすめです!

④鳳蝶(アゲハチョウ)

アゲハチョウはチョウ目アゲハチョウ科の総称で、美しい斑紋や羽の尾状突起などが特徴です🦋

チョウの仲間の中では最も大型で、ナミアゲハ、キアゲハ、アオスジアゲハなどが代表的です。

「アゲハチョウ」名前・漢字の由来は?

名前の由来

「アゲハチョウ」という名前の由来は、花で蜜を吸う際に、羽を「揚げ」たまませわしなく羽ばたいている様子から名づけられました。

小型のチョウは軽いため花に止まりながら蜜を吸うことができますが、アゲハチョウは大型のため、その重さから花に止まると羽をばたつかせてしまうようです💦

漢字の由来

「鳳蝶」という漢字は、アゲハチョウの美しい姿が、吉兆を表す鳥の「鳳凰(ほうおう)」に似ていることに由来しています。

アゲハチョウはミカン科の植物を好むため、柑橘系の樹木を育てていると、嫌というほどアゲハチョウが飛んできます……。

【現場での活用例】利用者さんへの声掛けヒント

アゲハチョウって柑橘類の木が好きですよね🤔

そうだね、うちのミカンの木にもよく来てたよ。卵を産み付けるんだよね

うちのレモンの木にもよく来るんです。あれは卵を産み付けに来てるんですね

もし葉を食べられたくなければ、卵か幼虫のうちに駆除すると良いよ

【声掛けのヒント】

アゲハチョウはミカンやレモンなどの柑橘類を好むため、アゲハチョウに困らされた方も多いかも。「昔はどう対策されていました?」などと続けると自然に会話が弾みます🦋

捕まえた思い出を尋ねるのも◎

⑤蟷螂(カマキリ)

カマキリはカマキリ目の昆虫の総称で、鎌状に変化した前脚が特徴です。

「カマキリ」名前・漢字の由来は?

名前の由来

「カマキリ」の名前の由来には、2つの説があります。

「鎌切り」説

前脚が「鎌」のように見えることから(鎌で切る)

「鎌キリギリス」説

昔、カマキリはバッタやキリギリスの仲間とされていたため、「鎌を持ったキリギリス」の意味から

漢字の由来は

「蟷螂」の漢字は、中国名(漢名)が由来とされ、車が近づいても逃げないカマキリの姿を「当たり屋」という意味の「當郞(とうろう)」と表現したことに由来しています。

【現場での活用例】利用者さんへの声掛けヒント

昔、カマキリが卵を産んだ場所で「次の年の雪の量」を占っていたそうですよ!

聞いたことあるわ。低いと大雪だったかしら?

いや、高いと大雪じゃなかったかな?

そういえば、最近は卵自体あまり見かけていないな

たしかに。少し寂しいですね

【声掛けのヒント】

カマキリの卵で雪を占う話は、季節の会話にぴったりです⛄

「子どもの頃、カマキリで遊んだ思い出」や「カマキリの卵を見たことがあるか」「雪が降る地域での思い出」といったお題で、懐かしい雑談を楽しんでみましょう。

⑥紋白蝶(モンシロチョウ)

モンシロチョウはチョウ目シロチョウ科モンシロチョウ属の昆虫で、最も身近にいるチョウのひとつです。

「モンシロチョウ」名前・漢字の由来は?

「モンシロチョウ」の名前は白い羽にある黒い「紋(もん)」から来ており、「紋のある白いチョウ」が略されて「モンシロチョウ」となりました。

チョウのことを古語で「てふ」「てふてふ」と呼ぶことは有名ですが、これはモンシロチョウのことを表しているようです。

モンシロチョウのかわいらしい見た目にピッタリですね❤

青虫はアブラナ科が大好き!

モンシロチョウの幼虫(青虫)はキャベツなどのアブラナ科の野菜を好むため、産卵期になると、キャベツ畑にたくさんのモンシロチョウが飛来している様子が見られます。

アゲハチョウのミカン科といい、その美しい姿とは裏腹に農家さん泣かせの生き物ですね……。

【現場での活用例】利用者さんへの声掛けヒント

家庭菜園でキャベツを作っているんですが、モンシロチョウが卵を産んで困るんですよね……

私も作ってたからよく分かるよ。気を付けないとアオムシに全部食べられてしまうんだよね

そうなんです……〇〇さんはどうやって追い払っていましたか?

やっぱり農薬かなあ。キリがないからね……

【声掛けのヒント】

キャベツとモンシロチョウの関係は、農業経験のある方に響きます。

「キャベツなど、蝶に荒らされた苦い思い出」や「畑で育てていた野菜の話題」「子どもの頃、捕まえた昆虫の思い出」といったお題も盛り上がりますよ✨

⑦鍬形虫(クワガタムシ)

クワガタムシはコウチュウ目クワガタムシ科の昆虫で、発達した大顎(クワ)が特徴です。

クワガタムシは、カブトムシと並ぶ人気の高さを誇っています✨

「クワガタムシ」名前・漢字の由来は?

「クワガタムシ」の名前の由来は、雄の成虫が持つ巨大な大あごが、武将が兜の額部分につけていた「鍬形(くわがた)」と呼ばれる飾りに似ていることから名づけられました。

クワガタもカブトムシも「兜」が由来!

大きな1本の角を持ち、丸みを帯びたボディのカブトムシに対して、クワガタは2本の角のように見える大きなアゴに、平たい体つきをしています。

違う生物ではありますが、どちらも武将の「兜」に見立てて名前を付けられているのですね✨

【現場での活用例】利用者さんへの声掛けヒント

クワガタって、子どもの頃すごく憧れませんでした?

憧れたねぇ。あの立派なツノがかっこよくてね!

わかります!僕も大好きでした!ノコギリとかミヤマとか、種類でお気に入りはありました?

やっぱりノコギリが好きだったな。動きが力強くてね

【声掛けのヒント】

クワガタムシは、多くの方が「子ども時代の夢中になった遊び」として記憶している昆虫です。種類の名前や昆虫採集のコツに話を広げると、懐かしさも相まって会話が弾みやすいテーマですよ🐛

⑧蛁蟟(ミンミンゼミ)

ミンミンゼミはカメムシ目セミ科ミンミンゼミ属の昆虫で、透明な羽に鮮やかな体色が特徴のセミです。

「ミーンミンミンミンミンミー…」と鳴き、7月中旬~9月中旬ごろまで見られます。

「ミンミンゼミ」名前・漢字の由来は?

名前の由来

「ミンミンゼミ」の名前の由来はそのまま、ミンミンという鳴き声から来ています。

漢字の由来

漢字表記の「蛁蟟(チョウリョウ)」は、中国名をそのまま使用しています。

蛁蟟も「ミンミンゼミ」と同様に、その鳴き声をあらわしているそうです◎

セミにも「方言」がある!?

また、ミンミンゼミは、アジア大陸では中国・華北地方や朝鮮半島にも生息しています。

しかし、日本のミンミンゼミと鳴き声が違っており・・・

- 日本のミンミンゼミ・・・「ミーン ミンミンミンミンミー…」

- 日本以外のミンミンゼミ・・・「ミンミンミンミンミー」

というように、冒頭の「ミーン」がなくなるようです!

これは「セミの方言」と呼ばれています✨

【現場での活用例】利用者さんへの声掛けヒント

ミンミンゼミの鳴き声って、これぞ夏!というがありますよね

ほんとにね。「ミーンミン」って聞こえると暑さが増す気がするわ……(笑)

小さい頃、家の周りにもよくいました?

いたいた。木の幹にくっついてて、近づくとすぐ逃げるのよ

【声掛けのヒント】

住んでいた地域によって「よく聞いたセミの種類」や「セミの鳴き声」が違うため、暮らしの思い出や子ども時代の環境の話につなげやすいのがポイントです!

セミ取り、夏休み、木陰での涼み方など、季節ならではの思い出が自然と出てきますよ🌞

⑨蜩(ヒグラシ)

ヒグラシはカメムシ目セミ科ヒグラシ属の昆虫で、緑がかった透明な羽に、赤褐色の体に緑色の差し色が見られる中型のセミです。

「カナカナカナ…」という、なんだか物寂しくなってしまうような鳴き声が特徴です。

「ヒグラシ」名前・漢字の由来は?

名前の由来

「ヒグラシ」という名前は、その名の通り「日暮れ頃によく鳴く」ことから来ています🌆

暑い日中を避けて比較的涼しい早朝や夕方に鳴くため、この名がついたとされています。

漢字の由来

「蜩」という漢字は、つくりの「周」が「カナカナ」という鳴き声を表しているそう。

ヒグラシは「秋の季語」ですが・・・

ヒグラシは秋の季語でもあり、その哀愁漂う鳴き声からも晩夏のセミだと思われがちですが、実は6月下旬ごろからという、他のセミより早い時期から鳴き始めます。

「夏が終わっちゃうな……」とつい寂しくなってしまいますが、むしろ夏の訪れを教えてくれるセミなのですね🌟

実はヒグラシは、日本固有のセミなのです✨貴重な日本の固有種を大切にしていきたいですね!

【現場での活用例】利用者さんへの声掛けヒント

ヒグラシって夏の終わりのイメージがありますが、実は他のセミより早く鳴き始めるみたいなんです

へぇ、そうなんだ!ちょっと寂しいような声だから、晩夏の感じがしてたよ

私もそう思ってたわ。鳴き始めるのも夕方だものね

涼しい声なのもあって、晩夏や初秋っぽく感じやすいのかもしれませんね♪

【声掛けのヒント】

ヒグラシは晩夏のイメージですが、実は早めに鳴き始めることをお伝えすると、「意外と知らない自然の話」として興味を引きやすく、季節感のある会話につながりやすいですよ🎐

⑩飛蝗(バッタ)

バッタはバッタ目バッタ亜科の昆虫の総称で、成虫は夏~秋ごろに見られます。

「バッタ」名前・漢字の由来は?

名前の由来

「バッタ」の名前の由来には諸説ありますが、バッタが素早く跳ねる様子を「バッタバッタ」と表現したことが語源になったという説が有力です。

漢字の由来

「飛蝗」という漢字は、「飛ぶ」と、虫の触覚、羽、足を持つ姿を表した象形文字である「蝗」を組み合わせたもの。

バッタの中でも、群れをなして飛ぶバッタ、特に相変異(群れになって凶暴になる現象)を起こして大量発生するものを指しています。

「バッタ」と「イナゴ」は何が違う?

また、よく似た昆虫にイナゴがいますが、

- イナゴ・・・前脚の付け根に喉仏のような丸い突起がある。相変異(上述)を起こさない。

- バッタ・・・前脚にイナゴのような突起がない。トノサマバッタなどの一部のバッタが相変異(上述)を起こす。

などの違いがあります。

単にバッタというとイナゴも含まれることがありますが、日本ではその二種を区別しています。

【現場での活用例】利用者さんへの声掛けヒント

バッタって、子どもの頃よく追いかけませんでした?

見つけるのは好きだったけど、触るのはちょっと怖かったわね

急にピョンって跳ねますもんね。あれびっくりしますよね

そうそう、その勢いに負けてました(笑)

【声掛けのヒント】

バッタの話題は子どもの頃の思い出に結びつきやすいです。

「捕まえたことありますか?」などと問いかけると、懐かしい体験を語っていただきやすく、自然に会話が広がります。

あとがき

以上、夏の昆虫の由来と豆知識を紹介しました!

いかがでしたでしょうか?

名前の由来などは諸説あるため、ほかの説を知っている利用者さんに聞いてみるのも良さそうです♪

みなさんで楽しんで取り組んでみてくださいね💛

虫取りなど昔の思い出も一緒に話題にできたら良いですね✨

【画像クレジット】

本記事内の画像は以下のサイトより使用させていただきました。

- イラストAC (https://www.ac-illust.com/)

- ソコスト (https://soco-st.com/)

コメント