「レク準備の負担を減らしたい!利用者さんとの会話をサポートしたい!」

そんな想いで、このサイトを運営しています。

この記事では、無料でダウンロードできるプリントと、答え合わせでそのまま使える解説・雑学をまとめています。介護の現場でぜひご活用くださいね♪

夏といえば、ひまわり・アサガオ・アジサイ……華やかで涼しげな花がたくさん咲く季節ですね🌻

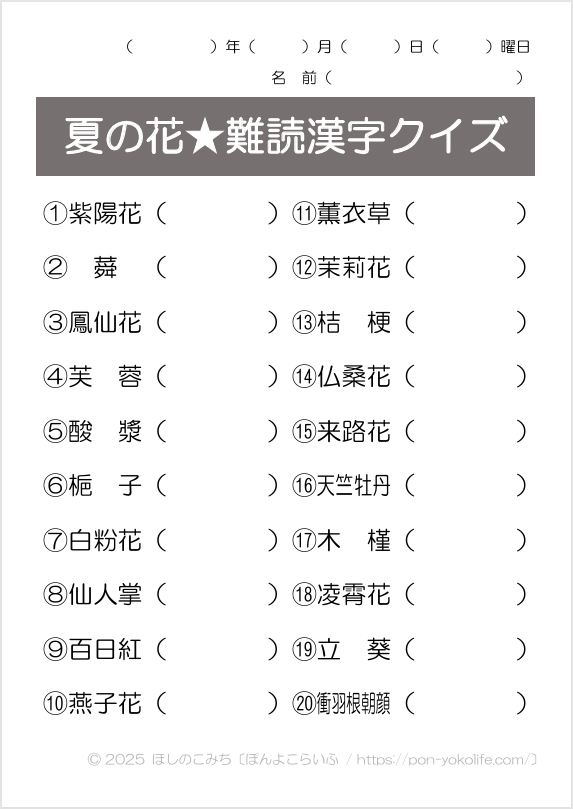

今回は、夏の花にまつわる難読漢字を20問記述形式でご紹介!

「読めそうで読めない」「見たことあるけど書けない」そんな絶妙な難しさが、脳を刺激します🧠💦

無料でダウンロードできるプリント付きなので、介護施設のレクリエーションやご家庭での脳トレ、ちょっとした雑学クイズにもぴったり!

季節感たっぷりの“花クイズ”、あなたはいくつ正解できるでしょうか?🌼

そして、今回もクイズの花たちの名前の由来や豆知識を前後編に分けてご紹介♪

答え合わせなどの際にぜひご活用ください😍

📝こんな方におすすめ!👇

・高齢者施設などでレク素材を探している職員さん

・レクで季節感を取り入れたい職員さん

・会話のきっかけに悩んでいる職員さん

💡書くことは苦手でも、漢字を読むのは得意な利用者さんに

💡花や植物がお好きな方に

💡難読漢字が得意な方に

【無料】プリントダウンロード

「後編」・「やさしい10問版」はコチラ!

👇後編👇

✅やさしい10問版👇

クイズ解説🌺名前の由来などの豆知識も紹介します✨

①紫陽花(アジサイ)

アジサイはアジサイ科アジサイ属の多年草で、6〜7月頃に見頃を迎えます。

「アジサイ」名前・漢字の由来は?

名前の由来

「アジサイ」の名前の由来は、「集まった藍色」を意味する「あづさい(集真藍)」が変化した説が有力!

「真藍(さあい)」は青い花の色を指しています。

漢字の由来

「紫陽花」の漢字の由来は、平安時代の学者・源順が、中国の詩人・白居易の詩に登場する「紫陽花」を日本のガクアジサイに誤って当ててしまったことから広まりました。

本来の「紫陽花」はライラックに近い花を指していたそうです😂

アジサイの色は土壌によって変わる!

アジサイの花の色が、土によって変わることは有名ですよね。

酸性の土壌では青色、アルカリ性の土壌ではピンク色になるようです。

これは、アジサイに含まれる「アントシアニン」という色素と土壌のアルミニウムが反応するため。

なお、紫色のアジサイは中性に近く、白色はそもそもアントシアニンを持っていないため土壌の酸性度によって色は変わらないようです🎨

【現場での活用例】利用者さんへの声掛けヒント

アジサイって、色が変わるのが面白いですよね♪

たしか、土の酸性度で色が変わるんだったな

そうです!〇〇さんは何色のアジサイがお好きですか?

うーん、やっぱり青かねえ。これぞアジサイ!っていう色だからね

【声掛けのヒント】

アジサイは色に関する思い出が出やすいので、「どの色が好きですか?」と質問すると会話が自然に広がります。梅雨の景色やご近所のお花の話題を振ると、季節感を共有でき、参加しやすい雰囲気になりますよ!

②蕣(アサガオ)

アサガオはヒルガオ科サツマイモ属の一年草で、7~9月頃に見ごろを迎えます。

「アサガオ」名前・漢字の由来は?

名前の由来

「アサガオ」の名前の由来は、朝に顔を見せるからではなく、「朝に咲く美しい花」という意味の「朝の容花(かおばな)」から来ています。

朝に咲いてすぐしぼむ様子から、朝の美しい女性に例え「朝の美人」とも言われていたそうです💛

漢字の由来

アサガオの漢字表記は通常は「朝顔」ですが、「蕣」という漢字も別名として用いられています。

また、「蕣」は「むくげ(木槿)」とも読み、朝に咲き夕方には萎んでしまう植物の総称として使われていたようです🎐

かつては桔梗やヒルガオなども「朝顔」と呼ばれ、朝に咲く花全般を指す言葉として使われていました🌻

【現場での活用例】利用者さんへの声掛けヒント

アサガオを見ると、夏!って感じがしますよね!

そうね。娘や孫が学校で育てていたのが印象深いわ

私も子どもの時に育てた記憶があるよ

ありましたねー!観察日記を書くのが楽しかったです

【声掛けのヒント】

子どもの頃や、子育て中の共通体験として盛り上がりやすい話題です。「持って帰った鉢をどこに置いてました?」など暮らしの記憶につなげると話が弾みます。

夏休みの思い出を伺う流れにもつなげられますので、笑顔が出やすい会話になります✨

③鳳仙花(ホウセンカ)

ホウセンカはツリフネソウ科ツリフネソウ属の一年草で、6~9月頃に見ごろを迎えます。

「ホウセンカ」名前・漢字の由来は?

名前の由来

「ホウセンカ」の名前は中国名の「鳳仙花」をそのまま音読みしたものです。

漢字の由来

「鳳仙花」は、花姿が鳳凰が羽ばたく様子に似ていることから名づけられました。

ホウセンカの花言葉は怖い?暗い?

ホウセンカの花言葉には「快活」「心を開く」という明るいものがある一方、「私に触れないで」「短気」という暗いものもあります。

これは、ホウセンカの実が熟すと触っただけで弾けて、中に入っている種が素早く飛んで行ってしまうことが由来だそう。

ホウセンカを贈るときには誤解をうまないよう気を付けたいものですね😲

ホウセンカの別名には、「爪紅(ツマクレナイ/ツマベニ)」(=赤い花弁から出る汁で爪を染めることから)や「骨抜き」(=種子が熟すと勢いよく弾け飛ぶ様子から)などがあるようです🌸

【現場での活用例】利用者さんへの声掛けヒント

ホウセンカの種って、弾けるのが面白いですよね!

触るとパチンってなるのよね

そうですそうです!「爪紅」とも呼ばれるそうですが、〇〇さんはホウセンカで爪を染めたことはありますか?

やったやった、懐かしいわ~!結構綺麗に染まるのよね

【声掛けのヒント】

ホウセンカは「爪を染める」体験が印象に残りやすく、懐かしい記憶が引き出しやすいです。「どんな色でした?」など具体的に尋ねると会話が膨らみますよ。

庭や学校で育てた思い出にも展開しやすく、参加意欲を高めやすい話題です🌸

④芙蓉(フヨウ)

フヨウはアオイ科フヨウ属の落葉低木で、8~10月頃に見ごろを迎えます。

「フヨウ」名前・漢字の由来は?

「フヨウ」の名前は、中国語名「芙蓉」を音読みしたものです。

「芙蓉」はもともとハスの花を指しており、フヨウの花がハスに似ていることから「木芙蓉」と呼ばれていました。

それが次第に略されて「芙蓉」になり、現在のフヨウを指すようになったと言われています。

なお、ハスの花は「水芙蓉」と呼ばれています。

フヨウは美しさの代名詞♪

しとやかで上品な雰囲気をあわせもつ美しい女性のことを、「芙蓉の顔」と表現することがあります。

これは、フヨウの花の美しさに由来しています✨

また、紫陽花の項目でも登場した中国の詩人・白居易の詩に「芙蓉如面柳如眉」(芙蓉は面の如く柳は眉の如し)というものがあり、これは「芙蓉の花のように美しい顔、柳の眉のように美しい眉」をあらわしています。

一度は言われてみたい言葉ですね🌸

【現場での活用例】利用者さんへの声掛けヒント

施設の中庭のフヨウ、大きな花が咲いていましたね。ご覧になりましたか?

見たよ!朝はきれいだったけど、夕方にはしぼんじゃうんだよね

一日花なんですよね。同じ株で次々と咲いてくれるところが素敵です!

手入れが良いんだろうなぁ。また明日もきっと咲くね

【声掛けのヒント】

色の違いに注目して「白とピンク、どちらが好きでしたか?」と問いかけると、好みや性格が自然と伝わる話題になります。季節を感じられる花なので、「夏になると咲きますよね」と季節の移り変わりを振り返る会話も広がりやすいです🌸

⑤酸漿(ホオズキ)

ホオズキはナス科ホオズキ属の一年草で、7~9月頃に見ごろを迎えます。

「ホオズキ」名前・漢字の由来は?

名前の由来

「ホオズキ」の名前の由来は諸説あります👒

「頬突き」説

ホオズキの実を口に入れて膨らませて遊ぶ際に頬を突くように見えることから

「ホオ好き」説

カメムシの一種である「ホオ」がホオズキに集まりやすいことから

「火々着(ほほつき)」説

ホオズキの実が赤く染まる様子が、まるで火がついているように見えることから、「火々着(ほほつき)」と呼ばれていたものが変化した

一般的には「頬突き」説が有力とされています。

漢字の由来

「ホオズキ」の漢字は「鬼灯」が一般的ですが、これは赤く膨らんだ実が提灯のように見えることから、鬼の提灯に見立てて名付けられました。

一方「酸漿」は、中国でホオズキの根を漢方薬として用いた際に「酸漿根(さんしょうこん)」と呼んだことに由来しているようです💊

ホオズキの中には食用できるものもあり、ゴールデンベリー、ストロベリートマト等と呼ばれ、新潟県などで栽培されています!マンゴーのような甘みと上品な香りが特徴で、デザートやジャムなどとして食べられているようですよ💛

【現場での活用例】利用者さんへの声掛けヒント

ホオズキって、赤い提灯みたいでかわいいですよね。子どもの頃に触ったりされましたか?

あったあった!中身を出して薄くしてね、笛みたいにして遊んだわ

俺は上手く鳴らせなかったよ。すぐ破れちゃってね

そういう遊び方があったんですね。今度一緒に挑戦してみたいです!

【声掛けのヒント】

昔の遊びの話は、会話がとても盛り上がります。「ホオズキの笛はできましたか?」の問いかけは成功・失敗どちらの経験でも楽しく話せるのが良い点です。

お盆の飾りとしての思い出や、ご実家での過ごし方を伺うきっかけにもなります。

⑥梔子(クチナシ)

クチナシはアカネ科クチナシ属の常緑低木で、6~7月頃に見ごろを迎えます。

「クチナシ」名前・漢字の由来は?

名前の由来

「クチナシ」の名前の由来も諸説あります🌼

「口無し」説

クチナシの果実は熟しても自然に裂けたり開いたりしないため、「口がない」ように見えることから

「クチハシ」説

果実の先端にある がく片を鳥のくちばしに見立てて「クチハシ」 → 果実全体を梨になぞらえ「クチナシ」と変化(「クチハシ」→「クチナシ」)

「ヘビが食べる梨」説

くちなわ(ヘビの古名)が好んで食べる梨にクチナシの果実が似ていることから「クチナワナシ」と呼ばれ、それが変化して「クチナシ」になった

一般的には「口無し」説が有力とされています🍐

漢字の由来

「梔子」という漢字は、古代中国の酒器である「巵(シ)」にクチナシの実の形が似ていることから名付けられ、それに「子」を付け加えることで「クチナシの実」を意味しています。

クチナシは良い香り?

クチナシは、とても良い香りのする白い花を咲かせることから、沈丁花、金木犀とともに「三大香木」と呼ばれています。

四大香木になると蝋梅が加えられ、「春の沈丁花、夏の梔子、秋の金木犀、冬の蝋梅」と、四季それぞれの香木が親しまれています♪

他の三大香木の「金木犀」については、コチラの記事で紹介しています🌼

【現場での活用例】利用者さんへの声掛けヒント

クチナシの香りってすごく良いですよね。お好きですか?

もちろん!梅雨の頃になると、庭でよく香ってね。今でも綺麗な花を咲かせてくれるから、匂いとともに癒されてるわ

季節を知らせてくれる花ですよね!実も料理に使えると聞きました

そうそう。おせちの栗きんとんの色付けにね。うちでもよくやったわ

【声掛けのヒント】

香りの話題は記憶とつながりやすいので、「どんな場所で香りを感じましたか?」と質問してみましょう。季節行事やご家族との時間を自然と振り返るきっかけになり、温かい会話につながりやすいです。

⑦白粉花(オシロイバナ)

オシロイバナはオシロイバナ科オシロイバナ属の多年草で、7~10月頃に見ごろを迎えます。

「オシロイバナ」名前・漢字の由来は?

「オシロイバナ」の由来は、黒い種子を割ると出てくる白い粉が、お化粧で使う「おしろい」に似ていることから。

「白粉花」の漢字もこのことから当てられました。

オシロイバナの粉には毒性がある!

オシロイバナの白い粉の正体は、「胚乳」と呼ばれる、種子が発芽する際に必要な栄養を蓄えている部分です。

子どものころにオシロイバナの種を割って、出てきた白い粉を顔や手に塗って遊んだ経験がある方も多いのではないでしょうか?

しかし、オシロイバナの種子や根に毒性があることが発覚したため、現在はオシロイバナの粉で遊ぶことは推奨されていないようです。

誤って口に入れてしまうと嘔吐や腹痛などの症状を引き起こす危険性があるため、万が一お子さんやペットがオシロイバナの粉を触ってしまった場合は、必ず念入りに手洗いを行いましょう⚠

オシロイバナは夕方から咲き始めて翌朝にはしぼんでしまうため、お花を楽しむ時には夕方から夜にかけてがおすすめです✨

【現場での活用例】利用者さんへの声掛けヒント

オシロイバナ、一日中咲いていたような気がしていましたが、実は夕方になると咲くんですって

そうなのね!私も一日中咲いてると思ってたかも

やっぱりそうですよね、ツツジやサツキと間違えてるのかも?

それから、種を割ると白い粉がでてきますよね!

そうそう!おしろいみたいにして遊んでたわ。時にはかぶれちゃったり……。

【声掛けのヒント】

花の色の個体差や「夕方に咲く」という特徴は、思い出話につなげやすいです。「どんな色が咲いていましたか?」と尋ねると、当時の景色を思い出していただけるかも。

また、種の「おしろい遊び」の話題も定番で盛り上がりますよ◎

⑧仙人掌(サボテン)

サボテンはサボテン科の多肉植物で、品種によりますが春~夏に花を咲かせることが多いです。

「サボテン」名前・漢字の由来は?

名前の由来

「サボテン」は一見外来語のようですが、実は日本語であることを知っていましたか?🌵

英語では「cactus」と呼ばれています。

そしてこの「サボテン」の名前の由来は、ポルトガル語の「sabão(石鹸)」であると考えられています。

ポルトガル人がウチワサボテンの樹液を石鹸のように使っていたことから「石鹸体(さぼんてい)」と呼ばれるようになり、それが変化して「サボテン」になった説が有力とされています🌵

漢字の由来

漢字の「仙人掌」は、中国の漢帝国時代の皇帝が、不老不死の霊薬を求めて「仙人の姿」に似せた像を作ったところ、サボテンに似た像ができたことから「仙人掌」と名付けられた、という伝説が由来とされています。

サボテンのトゲの役割って?

サボテンというと、特徴的な”トゲ”を思い浮かべる方が多いと思います。

実はこのトゲには、外敵から身を守るためだけではなく、水分の蒸発防止、温度調節、日陰作りなど、さまざまな役割があるそうです🌵

トゲは砂漠などの過酷な環境で生き抜くために作り出された、サボテンの”生存戦略”なのですね!

また、サボテンには食用できるものがあります。

特にウチワサボテンは、メキシコで「ノパル」と呼ばれ、サラダや炒め物など様々な料理に使われ親しまれています🌵

日本でも食べられる「ドラゴンフルーツ」は、サンカクサボテンの実なんですよ✨

【現場での活用例】利用者さんへの声掛けヒント

サボテンって、あまり水をやらなくても育つのが良いですよね。育てたことありますか?

あるある。妻が大事に育ててたよ。油断するとトゲが刺さるんだよなぁ

トゲが刺さると地味に痛いですよね😂

サボテンって、小さくても不思議な存在感がありますよね

そうだね。手間がかからないのに本当に不思議だよ

【声掛けのヒント】

サボテンの形やトゲに注目すると、ユーモアも交えて楽しく話せます🌵

「どんなふうに飾っていました?」と尋ねることで、家の中の様子や暮らしについて振り返る場もつくることができますよ。

⑨百日紅(サルスベリ/ヒャクジツコウ)

サルスベリはミソハギ科サルスベリ属の落葉小高木で、7~9月頃に花の見ごろを迎えます。

「サルスベリ」のほかに「ヒャクジツコウ」という別名もあります🌸

「サルスベリ」名前・漢字の由来は?

名前の由来

「サルスベリ」の名前の由来は、樹皮がツルツルしていて、猿でも滑って落ちてしまうほどであることから名づけられました。

有名な話のため、聞いたことがある方も多いのではないでしょうか?

漢字の由来

「百日紅」の漢字の由来は諸説あります。

「花期の長さ」説

100日ほど花が咲き続けることから

「悲恋物語の伝説」説

竜神の生贄にされた娘を王子が救った。王子は100日後に迎えに来ると約束して旅立ったが、その前に娘が病で亡くなってしまった。その後作られた娘の墓から、百日咲き続ける木が生えた。という中国や韓国の伝説から

サルスベリは庭に植えてはいけないって本当?

「サルスベリは庭に植えてはいけない」と言われることがありますが、これは「すべる」という名前が「受験の失敗」「運気が落ちる」という意味に繋がり、縁起が悪いとされることが由来のようです。

しかし、花が長く咲き続けることから「長寿」や「繁栄」を象徴し、サルスベリは風水的にも縁起の良い植物とされているため、あまり気にしなくても良いのかもしれませんね😊

サルスベリには「お釈迦様が誕生した際に百日紅が咲いていた」という言い伝えもあるそうです✨

【現場での活用例】利用者さんへの声掛けヒント

サルスベリ、長い期間咲きますよね。夏の花としてよく見ます!

昔、家の前にもあったわ。明るいピンクのお花が毎年咲いて、綺麗だったなあ

サルスベリは木肌がつるつるしてるイメージだな。猿も滑るらしい

猿も滑る、というのは名前の由来にもなっていますもんね!

【声掛けのヒント】

名前の由来が面白い花なので、「どうして猿が滑るんでしょうね?」と問いかけると会話が弾みます🌸

花の色の違いに注目すると好みが聞きやすく、視覚的な記憶を引き出せます。

⑩燕子花(カキツバタ)

カキツバタはアヤメ科アヤメ属の多年草で、5~6月頃の初夏に見ごろを迎えます。

「カキツバタ」名前・漢字の由来は?

名前の由来

「カキツバタ」の名前の由来は、花汁を布にこすりつけて染めることから「書き付け花(かきつけばな)」と呼ばれていたものが変化した説が有力です。

漢字の由来

漢字の「燕子花」は、カキツバタの花の色や形がツバメの飛ぶ姿に似ていることから、中国で名付けられたものが日本に伝わってきました。

また、「杜若」という漢字表記も使われます。

こちらは本来ヤブミョウガを指す言葉でしたが、ヤブミョウガの花姿がカキツバタと似ていることから、次第にカキツバタを指す言葉としても使われるようになりました。

流れがフヨウの花と似ていますね🌸

「カキツバタ」「アヤメ」「ハナショウブ」の見分け方は?

よく似ている花であるカキツバタ、アヤメ、ハナショウブの見分け方は、こちらの記事をご覧ください♪

ハナショウブの説明はこちら👇✨

【現場での活用例】利用者さんへの声掛けヒント

カキツバタって、水辺で咲く姿がきれいですよね!

紫色がすごく上品なのよね。好きなお花だわ

アヤメやショウブともよく似ていますよね。違いってご存知ですか?

えーっと、葉っぱの形やお花の模様が違うんだっけ?昔教えてもらったんだけど、忘れちゃったわ(笑)

【声掛けのヒント】

「カキツバタ、どんな場所でご覧になりましたか?」など、風景を思い出せる聞き方が認知症予防にもなっておすすめです。また、アヤメ・ショウブともよく似ているため、それぞれの違いの説明も盛り上がりやすいですよ✨

あとがき

以上、夏の花の由来と豆知識を紹介しました!

いかがでしたでしょうか?

レクで使用される際は、名前の由来だけでなく、見分け方などもあわせて紹介するとレクの内容に深みが出るかもしれません✨

また、名前の由来や似ているお花の見分け方などは諸説あるため、ほかの説を知っている利用者さんに意見を聞いてみるのも良さそうです♪

みなさんで楽しんで取り組んでみてくださいね💛

👇後編はこちら👇

✅やさしい10問版はこちら👇

【画像クレジット】

本記事内の画像は以下のサイトより使用させていただきました。

- イラストAC (https://www.ac-illust.com/)

- 写真AC (https://www.photo-ac.com/)

- ソコスト (https://soco-st.com/)

コメント