「レク準備の負担を減らしたい!利用者さんとの会話をサポートしたい!」

そんな想いで、このサイトを運営しています。

この記事では、無料でダウンロードできるプリントと、答え合わせでそのまま使える解説・雑学をまとめています。介護の現場でぜひご活用くださいね♪

夏はトマトやナス、きゅうり、とうもろこしなど、おいしい野菜が勢ぞろい✨

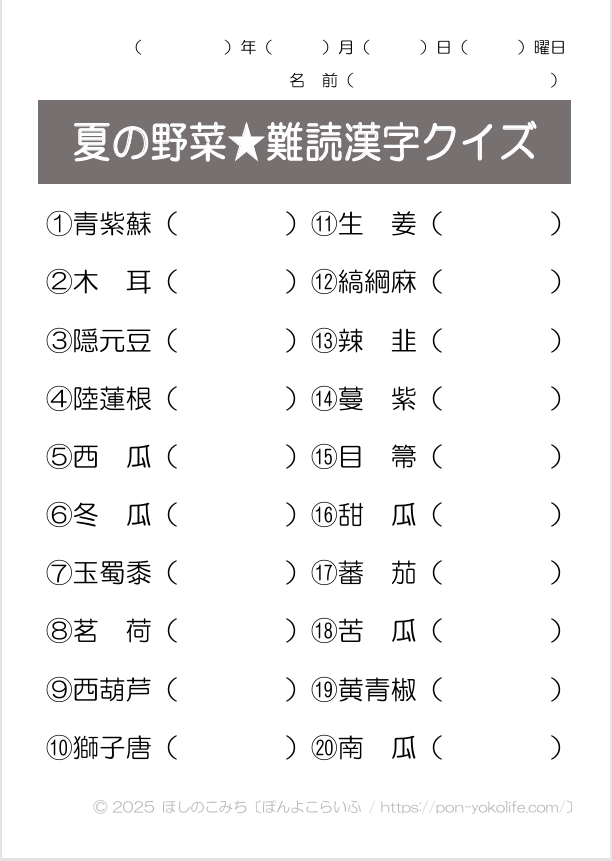

今回は、そんな夏野菜にまつわる難読漢字クイズを20問ご用意しました!

「見たことはあるけど読めない!」「まさかそんな読み方だったとは!」なんて驚きがいっぱい😳!

無料でダウンロードできるプリント形式なので、介護施設のレクリエーションやご家庭での脳トレにもおすすめです!

夏の味覚を思い浮かべながら、漢字力も脳も楽しく鍛えちゃいましょう🌞✨

そして、今回もクイズの花たちの名前の由来や豆知識を前後編に分けてご紹介♪

答え合わせなどの際にぜひご活用ください😍

📝こんな方におすすめ!👇

・高齢者施設などでレク素材を探している職員さん

・レクで季節感を取り入れたい職員さん

・会話のきっかけに悩んでいる職員さん

💡書くことは苦手でも、漢字を読むのは得意な利用者さんに

💡野菜がお好きな利用者さんに

💡難読漢字が得意な利用者さんに

【無料】プリントダウンロード

「後編」はコチラ!

👇後編👇

クイズ解説 – レクで使える雑学も併せてご紹介✨

①青紫蘇(アオジソ)

青ジソはシソ科シソ属の緑黄色野菜で、7~10月頃に旬を迎えます。

「アオジソ」名前・漢字の由来は?

「青ジソ」の名前の由来は、漢名の「紫蘇」に由来しています。

昔、蟹の食中毒で死にかけた人に紫色のシソ(赤じそ)の葉を煎じて飲ませたところ、回復したという伝説から、「紫の蘇る草」という意味でつけられたそうです😳💡

「青ジソ」と「大葉」の違いって?

青ジソは「大葉」とも呼ばれていますが、これは青ジソの若葉を摘んだものを他の葉と区別するために、「大葉」という商品名で販売されたことに由来しています。

青ジソ(シソ)は植物そのもの、「大葉」は青ジソの葉の商品名なのですね♪

【現場での活用例】利用者さんへの声掛けヒント

青じそ、ご自宅で育てられてたことありますか?

ああ、庭に植えてたよ。勝手にどんどん増えるんだ

繁殖力が強いんですよね。地植えして雑草化すると大変だとか……。かなりたくさん採れると思うんですが、どうやって使われてました?

刺身のつまや、天ぷら、薬味に使ったかな。香りがいいんだよ

【声掛けのヒント】

庭やプランターで育てた経験、勝手に増える繁殖力、摘みたての香り、虫がつきやすかったことなど聞いてみましょう!

家庭菜園の定番として、栽培の思い出が語られるはずです◎

②木耳(キクラゲ)

キクラゲはキクラゲ科キクラゲ属のキノコで、6~9月頃に旬を迎えます。

「キクラゲ」名前・漢字の由来は?

名前の由来

キクラゲは広葉樹の倒木や枯れ枝などに生えるキノコですが、その名の由来は、海のクラゲと食感が似ていることから名づけられました。

漢字の由来

漢字で「木耳」と書く由来はそのまま、木に生える姿が人の耳に似ていること。

たしかにどことなく似ているような気もします👂✨

生のキクラゲが手に入るのは「旬の時期」だけ!

乾燥キクラゲは一年を通して手に入りますが、生のキクラゲは旬の時期にしか食べることができないそうです!

そう、まさしく今がチャンス🤩!!

ぜひ生のキクラゲを召し上がってみてくださいね💛

キクラゲは、美肌効果、便秘解消、貧血予防、骨粗鬆症予防、ダイエットサポートなど、女性に嬉しい美容と健康効果が期待できる素敵な食材なのです✨

【現場での活用例】利用者さんへの声掛けヒント

クイズです!キクラゲはなぜ『クラゲ』なのでしょうか?

えー、海にいるクラゲとは関係ないわよね?

食感がクラゲに似てるとか?昔、クラゲを食べたことがあるような……

正解です!コリコリした食感がクラゲみたいだからなんですよ~!僕はクラゲ食べたことがないのでいつか食べて確かめてみたいです♪

【声掛けのヒント】

クラゲのような食感が名前の由来であること、木に生えるキノコなのに「クラゲ」という意外性、「木耳」という漢字の意味などをクイズにして出題してみましょう♪

面白い豆知識で会話が弾むはずです◎

③隠元豆(インゲンマメ)

インゲンマメはマメ科インゲンマメ属の緑黄色野菜で、6~9月頃に旬を迎えます(さやいんげん)。

「インゲンマメ」名前・漢字の由来は?

「インゲンマメ(隠元豆)」の名前の由来は、江戸時代に中国から日本に渡来した明の僧・隠元隆琦(いんげんりゅうき)が日本に伝えたとされることから名づけられました。

インゲンは世界中で食べられている!

わが国では”さやいんげん”として若いさやを食べることが多いですが、マメ部分も煮豆や甘納豆にしたり、スープに入れたりと、さまざまな形で調理されています。

また、世界には、ブラジルや中央アフリカなどインゲンマメを主食としている地域も!

インゲンマメは、世界中でさまざまな形で食卓に登場する重要な食材なのですね🍴✨

【現場での活用例】利用者さんへの声掛けヒント

インゲン、よく召し上がられてましたか?

ええ、よく食べたわ!今も時々食べるけど、ゴマ和えが一番好きかな

美味しいですよね~!私も好きです!ご自分で育てられたことはありますか?

あるわよ。つるが伸びるから支柱を立てるのが大変だったわ

【声掛けのヒント】

ゴマ和えや胡麻味噌和え、お浸し、天ぷら、煮物などお得意料理を聞いてみましょう!

筋を取る下処理の思い出や、茹で加減のコツなど、料理上手な方のアドバイスが聞けるはずです◎

④陸蓮根(オクラ)

オクラはアオイ科トロロアオイ属の緑黄色野菜で、6~9月頃に旬を迎えます。

「オクラ」名前・漢字の由来は?

名前の由来

「オクラ」は、英語の「okra」をそのままカタカナ表記したもの。

そしてそのokraの語源はアフリカのガーナで話されているトウィ語で、オクラを意味する「nkrama(ンクラマ)」からきています。

漢字の由来

漢字表記の「陸蓮根」は、オクラの断面がレンコンに似ていることから、「陸の蓮根」という意味で「陸蓮根」と表記されるようになりました🌱

また、オクラは「秋葵」と書かれることもあります。

これは、アオイ科の植物を表す「葵」と、旬である旧暦の「秋」(現在の夏)を組み合わせたものです🌻

属名の「トロロアオイ」というのは、「花オクラ」とも呼ばれるオクラに似た花を咲かせる植物で、根から採れる粘液が和紙づくりに使用されています🌸

【現場での活用例】利用者さんへの声掛けヒント

オクラって、ネバネバがいいですよね。好きな食べ方ありますか?

そうだなあ。やっぱり刻んで醤油かけて、あっさり食べるのが一番好きかな?

王道で良いですね✨ そうめんのつゆに入れたりしても美味しいですよね!

うんうん!夏はあれがちょうど良いんだよな

【声掛けのヒント】

夏の定番野菜として話題にしやすいオクラ。シンプルな調理法から聞くと答えやすいです。

「ご飯にのせますか?」など、想像しやすい質問が会話の盛り上がりにつながります!

⑤西瓜(スイカ)

スイカはウリ科スイカ属の果実的野菜で、4~8月頃に旬を迎えます。

「スイカ」名前・漢字の由来は?

名前の由来

「スイカ」という呼び名は、中国語の「西瓜(シーグァ)」が訛ったものと言われています🍉

漢字の由来

「スイカ(西瓜)」は中国の西の方角(中央アジア)から伝わったとされており、「西の瓜」で「西瓜」と名付けられたのがそのまま日本に伝わりました。

「西瓜」の「西」は、中国から見ての「西」だったのですね🍉💗

スイカは「果実的野菜」!

また、スイカは分類上は野菜でありながらも、デザートのように食される「果実的野菜」の代表的な野菜です。

「果実的野菜」については、こちらの記事で詳しく解説しています👇✨

交通系ICカード「Suica」は、Suicaが「誰も知らない」「既存のものとは違うサービス」であることから、果実のスイカを知らないペンギンが選ばれたそうです🍉🐧✨

【現場での活用例】利用者さんへの声掛けヒント

夏といえばスイカですよね!今年はもう召し上がりました?

ちょうど昨日食べたわよ〜。娘や孫たちとみんなで分け合って食べたわ♪

いつだったかな?俺も食べたよ。塩をちょっとつけるのが好きなんだ

塩をかけるとスイカの甘みが引き立ちますよね!スイカを食べると夏が来た!って感じがしますよね♪

【声掛けのヒント】

「スイカ、今年はもう食べました?」といった閉じられた質問は会話がスタートしやすいです。

味や食べ方の感想を聞きつつ、「塩はつける派ですか?」など選択肢のある質問を添えると、複数名での雑談も弾みますよ🍉

⑥冬瓜(トウガン)

トウガンはウリ科トウガン属の淡色野菜です。

トウガンは「冬の瓜」と書くため冬が旬だと思われている方も少なくないと思いますが、実は6~9月頃が旬の夏野菜なのです🎐

「トウガン」名前・漢字の由来は?

「トウガン(冬瓜)」の名前の由来は、夏に収穫されるにも関わらず、その貯蔵性の高さから冬まで保存できることから名付けられました。

サイズさまざまの「冬瓜」

トウガンの一般的な大きさは直径30cm前後、重さ3~5kg程度のものが多いですが、中には「長冬瓜」と呼ばれ重さ5~10kgにもなる大きなものも!

かと思えば、「ミニ冬瓜」と呼ばれる1~2kgのかわいいサイズのものもあり、品種によって大小さまざまな冬瓜があるようです😆

【現場での活用例】利用者さんへの声掛けヒント

トウガン、大きいので買うときになんだか迷っちゃうんですよね~

たしかになぁ。丸ごとは重いしねえ

そうなんですよ!ほかの買い物もありますしね。そんなに量がいらないときは、カットされたものも便利ですよね!

昔は丸で買うのが普通だったけど、最近はカットされたものも売ってて楽だよね!

【声掛けのヒント】

好きなトウガンの料理、夏野菜なのに「冬」とつく理由などの話題が盛り上がります!

トウガンの話から、昔と今の「買い物事情の違い」にもつなげられますよ。

⑦玉蜀黍(トウモロコシ)

トウモロコシはイネ科トウモロコシ属の淡色野菜で、6~9月頃に旬を迎えます。

トウモロコシの名前・漢字の由来は?

名前の由来

「トウモロコシ」の名前の由来は、中国から伝わった「モロコシ」という植物に似ていることから。

「唐(外国)」の「モロコシ」という意味で「トウモロコシ」と呼ばれるようになったようです🌽

漢字の由来

「玉蜀黍」という漢字は、トウモロコシの実が宝石のように美しいことを表す「玉」+「蜀黍(モロコシ)」を組み合わせて作られました。

トウモロコシには方言がたくさん!

「トウモロコシ」には非常にたくさんの方言があり、「とうきび/とうみぎ」、「なんばん/なんば」、「とうみぎ/とうむぎ」など、日本各地で様々な呼び名で呼ばれ親しまれています🌽

トウモロコシは、実は野菜の中で最も多くの日光を必要とする植物です。家庭菜園の場合は、直射日光が1日に6時間以上当たる場所で育てましょう🌽🌞

【現場での活用例】利用者さんへの声掛けヒント

トウモロコシって、芯で出汁が取れるの知ってました?

あら、そうなの?知らなかったわ

甘みが出て美味しいらしいですよ!

無駄なく使えるの、いいわね〜

【声掛けのヒント】

新しい豆知識をお伝えすると、自然と驚きや興味が生まれます。「他にも工夫されてました?」と家庭での知恵を伺うと、学び合いの雰囲気ができますよ✨

好きなトウモロコシ料理、栽培の経験、トウモロコシ畑の思い出などの話題も良いですね🌽

⑧茗荷(ミョウガ)

ミョウガはショウガ科ショウガ属の香味野菜で、6~10月頃に旬を迎えます。

「ミョウガ」名前・漢字の由来は?

「ミョウガ」の名前の由来は、釈迦の弟子である周利槃特(しゅりはんどく)にまつわる伝説からきています。

✎釈迦の弟子である周利槃特は、非常に物忘れが激しく、自分の名前も覚えられなかった。

✎そのため釈迦は彼に名前を書いた札を首に下げさせたが、そのことすらも忘れてしまうほど。

✎そんな周利槃特の死後、彼のお墓に見慣れぬ草が生えてきた。

✎人々は「名荷(なになう)」、つまり「名前を背負う」という彼の状況になぞらえ、その草に「茗荷」と名付けた。

さらに、この逸話から、茗荷は物忘れの象徴として認識されるようになり、一部では「茗荷を食べると物忘れをする」という俗説も生まれてしまいました😂

ミョウガ(を含む機能性食品)は食べ過ぎると肝臓や腎臓に負担がかかる可能性があるそう。1日に2~3個程度の摂取に留めましょう⚠

【現場での活用例】利用者さんへの声掛けヒント

ミョウガ、子どもの頃は苦手でしたけど、大人になると美味しく感じるようになったんですよね

わかるわかる。あれは子どもには分からん味だな

味覚が変わるって面白いですね。他にも結構好きになったものがあります

大人になった証拠だな!ハッハッハ

【声掛けのヒント】

味覚の変化は共感しやすい話題です。「こどもの時は苦手だったけど大人になったら食べられるようになった食べ物ってありますか?」と伺うと、子どもの頃の食卓の思い出を引き出せて会話が広がります!

薬味としてのミョウガについてや、栽培の経験などの話題も◎

⑨西葫芦(ズッキーニ)

ズッキーニはウリ科カボチャ属の淡色野菜で、6~8月頃に旬を迎えます。

和名では「ウリカボチャ」や「ツルナシカボチャ」と呼ばれます🥒

「ズッキーニ」名前・漢字の由来は?

名前の由来

「ズッキーニ」の名前の由来は、イタリア語で「小さいカボチャ」を意味する「zucchina(ズッキーナ)」からきています。

漢字の由来

漢字の「西葫芦」は、中国語でズッキーニをあらわす表記「西葫芦(シーフーロウ)」がそのまま日本に伝わりました。

ズッキーニには苦みや毒性のあるものも!?

ズッキーニはカボチャと異なり皮が柔らかく、丸ごと食べられることも特徴のひとつです🥒✨

しかし、苦味の強いズッキーニは毒性がある場合があるので、要注意です⚠

【現場での活用例】利用者さんへの声掛けヒント

ズッキーニって、キュウリと間違えちゃいそうですよね

わかるわー、見た目が似てるから知らなければキュウリに見えるわよね

でも、味は全然違いますよね〜!〇〇さんはズッキーニお好きですか?

そうね、家ではあんまり食べないけどレストランでは食べることがあるわ。美味しいわよね

【声掛けのヒント】

「似ているけど違う」話はクスっと笑える題材で、会話が明るくなります。

他の食材へ話を広げる時は「これとこれもよく間違えられますよね」と投げかけて、雑談のバリエーションを増やせます。気軽に話せて、場をあたためてくれるテーマですよ🥒

⑩獅子唐(シシトウ)

シシトウはナス科トウガラシ属の緑黄色野菜で、6~9月頃に旬を迎えます。

「シシトウ」名前・漢字の由来は?

「シシトウ」の名前の由来は、果実の先端が「獅子の頭」に似ていることからきています🦁

正式名称は「獅子唐辛子(ししとうがらし)」で、略されて「シシトウ」と呼ばれるようになりました。

なお、この「獅子」はライオンのような動物ではなく、中国の想像上の動物である”獅子舞”の「獅子」のことを指しています👇✨

シシトウには辛いものもある?

シシトウは一般的に辛みが少ないとされていますが、まれに辛いものも混ざっているようです🌶

これは栽培中に日照不足などのストレスを受けることで、辛み成分であるカプサイシンを生成しやすくなるため。

辛いのが苦手な方はくれぐれもご注意くださいね😂🔥

辛いものに当たる確率は約10本に1本といわれています。結構な確率!

【現場での活用例】利用者さんへの声掛けヒント

シシトウってたまに辛いのがありますよね

そうそう、辛いものだと思って食べないから、あれに当たるとびっくりするよ

ほんとにね。辛いものは苦手だから、当たりませんようにって祈って食べるのよ(笑)

ただでさえ不意打ちなのに、辛いものが苦手な人だと余計つらいですよね😂

【声掛けのヒント】

シシトウは辛い「当たり(はずれ?)」が話題になりやすく、盛り上がる野菜です。

「どんな調理方法が好きですか?」「当たりを引いたことはありますか?」など、気軽に笑える会話が広がりますよ🌶✨

あとがき

以上、夏の野菜の由来と豆知識を紹介しました!

いかがでしたでしょうか?

名前の由来などは諸説あるため、ほかの説を知っている利用者さんに意見を聞いてみるのも良さそうです♪

みなさんで楽しんで取り組んでみてくださいね💛

👇後編はこちら👇

【画像クレジット】

本記事内の画像は以下のサイトより使用させていただきました。

- イラストAC (https://www.ac-illust.com/)

- 写真AC (https://www.photo-ac.com/)

- ソコスト (https://soco-st.com/)

コメント