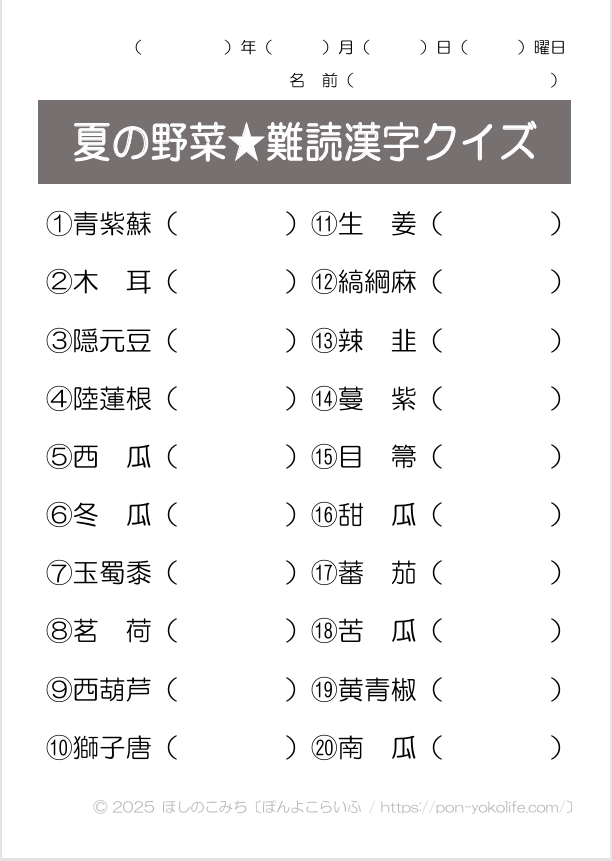

「レク準備の負担を減らしたい!利用者さんとの会話をサポートしたい!」

そんな想いで、このサイトを運営しています。

この記事では、無料でダウンロードできるプリントと、答え合わせでそのまま使える解説・雑学をまとめています。介護の現場でぜひご活用くださいね♪

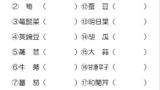

前編では①~⑩の解説を紹介しました!

今回は⑪~⑳の解説や豆知識をお届けします✨

今回も無料ダウンロードできるプリント付き!

介護施設のレクや学習活動、ご家庭でのチャレンジにもおすすめです♪

【無料】プリントダウンロード

「前編」はコチラ!

👇前編👇

クイズ解説 – レクで使える雑学も併せてご紹介✨

⑪生姜(ショウガ)

ショウガはショウガ科ショウガ属の香辛野菜で、6~8月頃(ハウス栽培)、9~11月頃(露地栽培)に旬を迎えます。

「ショウガ」名前・漢字の由来は?

名前の由来

「ショウガ」の名前の由来には、以下のものがあります。

「兄香(せのか)」説

中国からミョウガとともに持ち込まれた際、香りの強いほうを「兄香(せのか)」、弱いほうを「妹香(めのか)」と呼び、のちにショウガ・ミョウガに転訛した説

「生薑(しゃうきゃう)」説

ショウガの中国名「生薑(しゃうきゃう)」が、ミョウガに影響され転訛した説

漢字の由来

生姜の「生」は生で食すこと、「姜」は辛味が強く香りが良いショウガの仲間を意味しており、「生で食べるショウガ」を表しています。

古くは「はじかみ」と呼ばれていた?

ショウガは、古くは「はじかみ」と呼ばれていました。

「はじかみ」の由来には、端が赤いことから「はし赤み」→「はじかみ」に変化した説、歯でかじった時に辛さで顔をしかめるからという説の二つがあります。

また、本来「はじかみ」は山椒を指す言葉であるため、山椒を「和のはじかみ」、ショウガを「呉のはじかみ」と呼び区別していました。

それが次第に「ショウガ」へと変化していったようです😊

【現場での活用例】利用者さんへの声掛けヒント

暑い時期でも、風邪をひいた時って生姜を入れた飲み物がよく効きますよね

あぁ、生姜湯ってやつかな

そうです!喉にしみるけど、体が温まって楽になるんですよね。〇〇さんは飲んだことはありますか?

何回かあるよ。カミさんが時々作ってくれてね

素敵!!

【声掛けのヒント】

健康や風邪、体の冷えなどは多くの方が共感しやすい話題です。

おすすめの飲み方、風邪の過ごし方、生姜湯の思い出などに話を広げやすくなります。

押しつけにならないよう「こういう方法もありますよ」くらいの柔らかさで伝えるのが心地よいですよ💛

⑫縞綱麻(モロヘイヤ・シマツナソ)

モロヘイヤはアオイ科ツナソ属の緑黄色野菜で、6~9月頃に旬を迎えます。

「モロヘイヤ」の和名は「シマツナソ」であるため、もしかしたらご利用者さんの中には「シマツナソ」の名の方がピンとくる方がいらっしゃるかもしれません💡

「モロヘイヤ」名前・漢字の由来は?

名前の由来

「モロヘイヤ」の名前の由来は、アラビア語で「王様の野菜」「王家のもの」を意味する「molokheiya(ムルキーヤ)」から来ています。

古代エジプトの王様が重い病に罹患したものの、モロヘイヤのスープを飲んで回復したという伝説が元になっています👑

日本語の「モロヘイヤ」は、モロヘイヤのエジプト方言である「ملوخية(ムルヒーヤ)」が訛ったものです。

漢字の由来

「縞綱麻」という漢字は、「縞」は葉に現れる模様、「綱」は茎や繊維が綱のように丈夫なことに由来し、「麻」は植物の繊維や利用法を表しているようです。

モロヘイヤは「緑黄色野菜の王様」!

モロヘイヤは、「緑黄色野菜の王様」と呼ばれるほどの高い栄養価を有しています✨

特にβ-カロテン、カルシウム、カリウム、ビタミンB群、C、E、K、食物繊維を豊富に含んでおり、世界三大美女であるあのクレオパトラも愛した野菜だと言われています!

モロヘイヤの実(種)には毒性があるため、家庭菜園などで栽培する際には実が出来ていないか注意しながら収穫しましょう⚠

【現場での活用例】利用者さんへの声掛けヒント

モロヘイヤって召し上がったことありますか?

あるわよ。ネバネバしてて体に良いのよね

俺は苦手だな。あのネバネバがどうもね

たしかにあのネバネバは好みが分かれますよね!ちなみに僕は大好きです♪

【声掛けのヒント】

ネバネバの食感が好きか苦手か、意見が分かれやすい野菜です。

オクラや納豆、山芋など他のネバネバ食材の話に広げると、それぞれの好みが聞けて楽しいですよ✨

⑬辣韭(ラッキョウ)

ラッキョウはヒガンバナ科ネギ属の淡色野菜で、5~7月頃に旬を迎えます。

「ラッキョウ」名前・漢字の由来は?

「ラッキョウ」という名前は、原産である中国での名「辣韮(ラッキョウ)」をそのまま使用したものです。

「辣韮(ラッキョウ)」の「辣」には辛い、「韮」にはニラという意味があり、その刺激的な辛みとニラに似た外見から、「辛いニラ」をあらわすこの名前が付けられました。

ラッキョウはもともと「薬用」だった!

ラッキョウはもともと、食用ではなく「薬用」として日本に伝来しました。

ラッキョウの独特の香りのもとである硫化アリルには、ビタミンB1の吸収を助けて疲労回復を促したり、強力な殺菌作用で腸を整えたり、血行を促進して体を温めたりなどの多様な薬効があるためです。

漢方では、現在でも「薤白(がいはく)」という生薬として利用され、心臓病や喘息、肋膜炎などの症状に用いられる「栝楼薤白湯」などに配合されています。

「エシャレット」は若採りのラッキョウで、生食することができます♪

【現場での活用例】利用者さんへの声掛けヒント

らっきょう漬け、ご自分で作られたことはありますか?

あるわよ。泥付きのを買ってきて、皮むきが大変だったわ

確かに手間がかかりますよね!何に漬けられました?

甘酢漬けが定番ね。カレーに添えると美味しいのよ

【声掛けのヒント】

らっきょう漬けを作った経験がある方も多いはず。

皮むきの大変さや、甘酢・塩漬け・醤油漬けなど漬け方の違いを聞いてみると、それぞれのこだわりが聞けて盛り上がります!

⑭蔓紫(ツルムラサキ)

ツルムラサキはツルムラサキ科ツルムラサキ属の緑黄色野菜で、6~8月頃に旬を迎えます。

「ツルムラサキ」名前・漢字の由来は?

名前の由来

「ツルムラサキ」の名前は、「つる状に伸び、葉の付け根に紫色の実をつける」ことから来ています。

その名前から「つる」が紫だと誤解されがちですが、実は緑色の茎を持つ青茎種が一般的。

「”つる”が紫」なのではなく、「紫色の実をつける”つる植物”」ということなのですね😊

漢字の由来

漢字もその名の通り、「蔓」植物で「紫」色の実をつけるという特徴をあらわしています。

流通しているツルムラサキのほとんどは緑色の茎(青茎種)ですが、中には赤紫色の茎(赤茎種)もあります。赤茎種はその美しい茎の色から観賞用としても人気が高いようですよ✨

【現場での活用例】利用者さんへの声掛けヒント

ツルムラサキって召し上がったことありますか?

あるよ。独特のクセがあるんだよな

そうなんですよねぇ。そのクセがまた良かったりするんですけどね♪

そうだね!私はよくおひたしにして食べてたけど、おひたしならホウレンソウの方が好きだったなぁ(笑)

【声掛けのヒント】

ツルムラサキを家庭菜園で育てた経験がある方もいるかもしれません。

つるが伸びる様子や、暑さに強い特徴など栽培の思い出を尋ねてみると話が広がります。

夏場の青菜として重宝した記憶や、ホウレンソウとの違いなど比較の話も面白いですよ🌱

⑮目箒( バジル )

バジルはシソ科メボウキ属の緑黄色野菜で、6~9月頃に旬を迎えます。

「バジル」名前・漢字の由来は?

名前の由来

「バジル」の名前は、ギリシャ語で「王」を意味する「バシレウス (Basileus)」に由来しています。

古代ギリシャやローマでは、バジルは「神聖な植物」とされていました。

香水や薬草、魔よけ等として用いられ、王家の庭にも植えられていたことから、「王様のハーブ」と呼ばれていたそうです。

漢字の由来

バジルは漢字で「目箒(めぼうき)」と表記しますが、なぜ「箒」なのでしょうか?

それは、江戸時代にバジルがヨーロッパから日本に伝来した際、バジルの種を水に浸すと粘着性のあるゼリー状になる性質を利用し、目のゴミを取り除く「ほうき」として使われたことから来ています。

バジルはトマトのベストパートナー!

バジルは、その独特な香りで害虫を寄せ付けないため、トマト、ナス、ピーマン、ラディッシュなどと一緒に植えると良い効果を生む「コンパニオンプランツ」としても注目されています✨

さらに、バジルには害虫忌避効果だけでなく、土中の水分調整や野菜(特にトマト)の風味向上、土壌の病害予防など、たくさんの素晴らしい効果があると言われています!

中でもトマトとバジルは、料理でも相性が良いまさに「ベストパートナー」!🍅✨

家庭菜園でトマトなどを植えられる際には、バジルも一緒に育ててみてはいかがでしょうか?😊

バジルはウリ科とマメ科、一部のアブラナ科とは相性が悪いため注意しましょう!

【現場での活用例】利用者さんへの声掛けヒント

バジルって、お料理で使われたことありますか?

あるわよ。最近はスーパーでも売ってるわよね

パスタに入ってるのを食べたことあるな

イタリア料理によく入ってますよね。香りが良いからでしょうか?

【声掛けのヒント】

いつ頃から食べるようになったか、イタリア料理ブームの思い出、トマトやチーズとの相性などを聞いてみましょう🍕

比較的新しい食材なので、世代によって馴染みが違うのも面白いですよ!

⑯甜瓜( メロン )

メロンはウリ科キュウリ属の果実的野菜で、5~7月頃に旬を迎えます。

「メロン」の名前・漢字の由来は?

名前の由来

「メロン」の名前は、ギリシャ語で「melon(リンゴ)」と「pepon(ウリ)」が合わさった「melopepon(メーロペポーン)」が語源で、「リンゴのようなウリ」を意味しています。

これが略されて、「melon(メロン)」と呼ばれるようになりました。

漢字の由来

「甜瓜」という漢字は「甘い瓜」を意味し、メロンの強い甘さをあらわしています🍈

これを音読みして、メロンのことをそのまま「てんか」と呼ぶこともあるようです。

また、「舐瓜(なめか)」と表記することもあり、これはメロンの強い甘さを「舐めたくなるほど甘い瓜」と表現したものです。

メロンについてこちらでも紹介しています🍈

【現場での活用例】利用者さんへの声掛けヒント

ここでクイズです!日本で一番高級なメロンのブランドは何でしょう?

うーん、夕張メロンかな?有名だよね

惜しい!実は静岡の『クラウンメロン』なんですよ!

へえー!静岡なのか。知らなかったな

【声掛けのヒント】

贈答品でもらった思い出、夕張メロンやマスクメロンなど産地やブランド、網目模様の美しさ、果物の王様としての扱いなど、高級フルーツの話題は盛り上がりますよ🍈✨

みなさんそれぞれの思い出があるはず!

⑰蕃茄(トマト)

トマトはナス科ナス属の緑黄色野菜で、6~8月頃に旬を迎えます。

「トマト」名前・漢字の由来は?

名前の由来

「トマト」の名前は、メキシコに栄えたアステカ王国の言葉で「膨らむ果実」を意味する「tomatl(トマトゥル)」に由来しています。

実は、「トマトゥル」はもともと、食用ホオズキを意味していました。

ホオズキを煮込んで料理に使っていたことから、形がよく似たトマトも同じ名前で呼ばれるようになり、いつしか「tomatl(トマトゥル)」→「tomato(トマト)」に変化していったようです🍅

漢字の由来

「蕃茄」という漢字の由来は、外国の(蕃)ナス科の植物(茄子)という意味で、ナス科であるトマトを表しています。

また、トマトには蕃茄の他にも様々な漢字表記が使われています。

- 赤茄子(あかなす)…… 赤い色+ナス科であることから

- 小金瓜(こがねうり)…… 黄色い品種や、丸い瓜のような形から

- 唐柿(からがき、とうし)…… 外国から伝わった柿のような果実、という意味から

- 珊瑚樹茄子(さんごじゅなす)…… 珊瑚のような形をしたナス科の植物、という意味から

瓜に柿に茄子・・・トマトは様々な野菜に例えられていたのですね🍅✨

トマトについてこちらでも紹介しています🍅💗

トマトは、なんと!2024年に「子どもが好きな野菜ランキング」で栄えある1位を獲得しています🍅👑✨(参考:PR TIMES)

【現場での活用例】利用者さんへの声掛けヒント

昔、トマトは砂糖をかけて食べていたと聞いたことがありますが、本当ですか?

本当よ!よくかけて食べてたわ

へえー!今ではあまり聞かないですよね

昔のトマトは酸っぱかったから、砂糖が合ったのよ

【声掛けのヒント】

砂糖をかけて食べた思い出、昔のトマトは酸っぱかったこと、今の甘いトマトとの違いなど聞いてみましょう!時代による味の変化の話は驚きのエピソードが飛び出しそうです◎

また、トマトを栽培したことのある方も多いはず。トマト栽培あるあるも盛り上がりますよ🍅

⑱苦瓜(ゴーヤ・にがうり)

ゴーヤはウリ科ツルレイシ属の淡色野菜で、6~8月頃に旬を迎えます。

ゴーヤの和名は「ツルレイシ」ですが、一般的には「ゴーヤ」「ゴーヤー」「にがうり」と呼ばれています。

「ゴーヤ」の名前・漢字の由来は?

「ゴーヤ」「ゴーヤー」とは、沖縄の方言で「苦いウリ」をあらわしています。

漢字もそのまま「苦瓜」を当てられています♪

ゴーヤはなんて呼ばれてる?

ゴーヤには、たくさんの地方名、方言があります。

たとえば・・・

- 沖縄本島 …… ゴーヤー

- 宮古列島 …… ゴーラ

- 八重島列島 …… ゴーヤ

- 九州 …… ニガゴリ、ニガゴーリ

- 奄美大島 …… ニギャグリ、トーグリ

- 宮崎県南部 …… ニガゴイ

- 長崎県諫早地方 …… ニガゴイ、ニガウイ

その他、地域問わず一般的な「ゴーヤ」「ゴーヤー」「にがうり」「ツルレイシ」という名称もあるため、なんと呼んでいるか利用者の皆さんに尋ねてみても良いですね😊✨

和名である「ツルレイシ」は「蔓茘枝、蔓荔枝」と書きます。難読漢字ですね💡

【現場での活用例】利用者さんへの声掛けヒント

ゴーヤ、召し上がったことありますか?

あるよ。苦いけど、夏バテ防止に良いんだよな

そうですよね!どうやって食べられました?

ゴーヤチャンプルーが定番だね。苦味がクセになるんだ

【声掛けのヒント】

ゴーヤチャンプルーや炒め物、天ぷらなど料理の思い出、苦味の好き嫌い、塩もみして苦味を抜く工夫など聞いてみましょう!

沖縄料理ブームで食べ始めた方も多いはずです◎

⑲黄青椒(パプリカ)

パプリカはナス科トウガラシ属の淡色野菜で、6~9月頃に旬を迎えます。

「パプリカ」の名前・漢字の由来は?

名前の由来

「パプリカ」という名前は、ハンガリー語で唐辛子類を総称する「paprika(パプリカ)」から来ています。

前述のとおり、ハンガリーでは「パプリカ」は唐辛子類の総称ですが、日本では唐辛子の甘味種の一つである、大型のピーマン(パプリカ)を指す言葉として使われています🌶

漢字の由来

「黄青椒」という漢字は、中国語で唐辛子やピーマンを指す言葉である「青椒(チンジャオ)」と、パプリカの色の特徴を示す「黄青」を組み合わせて、「黄青椒」と書かれるようになったと考えられています。

チョリソーには「パプリカ」が使われている?

スペイン料理のソーセージやサラミの「チョリソー」には、パプリカが使われています。

チョリソーは、豚肉、塩、ニンニク、そしてパプリカを混ぜて腸詰めにされ、自然乾燥させて作られます。

あのチョリソーの赤色を出すために使われている材料が、ずばり「パプリカ」なのです✨

また、チョリソーは辛いイメージがあるかと思いますが、原産であるスペインのチョリソーは本来辛いものではありません。

しかし、チョリソーが中南米に伝わった際、現地の唐辛子(チリパウダー)が加えられたため、より赤く、そしてより辛いものへと変化していきました。

日本へはその「中南米版チョリソー」が伝わってきたため、わが国ではチョリソーは「赤くて辛いソーセージ」というイメージが定着したのです🌶

スペイン産のチョリソーは辛くないものが多いため、辛い中南米版(メキシコ版)チョリソーが食べたい場合は、パッケージの原産国をよく確認してくださいね♪

【現場での活用例】利用者さんへの声掛けヒント

パプリカって、いつ頃から見かけるようになったんでしょうね?

結構最近だなぁ。赤や黄色があって、カラフルできれいだよね

ピーマンより甘くて食べやすいのよね

確かに!苦味がないから人気ですよね

【声掛けのヒント】

ピーマン嫌いでもパプリカは食べられたこと、甘みがあること、価格が高めな印象、家庭菜園で育ててみた経験など尋ねてみましょう。

苦味が少ない野菜として重宝した記憶が聞けるはずです✨

⑳南瓜(カボチャ)

カボチャはウリ科カボチャ属の緑黄色野菜で、6~9月頃に旬を迎えます(食べごろは9~12月)。

「カボチャ」の名前・漢字の由来は?

名前の由来

「カボチャ」の名前の由来は、日本に伝来した際の寄港地である「カンボジア」にちなむという説が有力です。

16世紀に、ポルトガル人によって伝えられた「カンボジア産地のウリ」がなまって「カボチャ瓜」「カボチャ」となったと考えられています。

漢字の由来

「南瓜」の漢字は、「南蛮(当時のスペインやポルトガルのこと)から渡ってきた瓜」が由来です。

また、「南瓜」の他に、「南蛮渡来の瓜」を意味する「唐茄子(とうなす)」や、中国語の「南京」に由来する「南京(なんきん)」とも呼ばれることがあります🎃

冬至にかぼちゃを食べるのはなぜ?

わが国には、冬至にかぼちゃを食べる習慣があります。

この習慣は江戸時代に根付き、栄養が豊富で保存の効くかぼちゃを食べて、栄養不足になりがちな冬を乗り切ろうという先人の知恵によるものです。

また、かぼちゃにはビタミンA(βカロテン)が豊富に含まれており、風邪予防に効果があるため、寒さが厳しくなるこの時期に体を守る役割も果たします。

さらに、「なんきん(かぼちゃの別名)」のように「ん」がつく食べ物を食べると運がつくという「運盛り」の風習とも関連しており、魔除けの意味合いもあるそうです。

黄色は古来より「魔除けの色」とされ、邪気を払う色と考えられてきたことから、黄色の実をもつかぼちゃを食べる、という説もあるようです🎃

【現場での活用例】利用者さんへの声掛けヒント

この前かぼちゃを大量にいただいたんですが、おすすめのお料理ありますか?

煮物が一番ね!砂糖と醤油で甘辛く煮るのよ

いいですね!今夜早速やってみます♪

他にもおすすめありますか?

そうねぇ、天ぷらも美味しいし、ちょっと手間だけどコロッケにしても美味しいわよ♪かぼちゃサラダもおすすめ!

ありがとうございます!

【声掛けのヒント】

煮物や天ぷら、コロッケ、かぼちゃサラダなど得意料理を尋ねてみましょう!

それぞれの味付けのコツや、ホクホクに仕上げる秘訣など、料理上手な方のアドバイスが聞けるはずです◎

あとがき

以上、夏の野菜の由来と豆知識、後編を紹介しました!

いかがでしたでしょうか?

名前の呼び方が複数ある野菜も多いため、何と呼んでいるのかみなさんに聞いてみても盛り上がりそうです!

みなさんで楽しんで取り組んでみてくださいね💛

今年は残暑が厳しいので、夏野菜を長く楽しめそうですね🍅💗

👇前編はこちら👇

【画像クレジット】

本記事内の画像は以下のサイトより使用させていただきました。

- イラストAC (https://www.ac-illust.com/)

- 写真AC (https://www.photo-ac.com/)

- ソコスト (https://soco-st.com/)

コメント