「レク準備の負担を減らしたい!利用者さんとの会話をサポートしたい!」

そんな想いで、このサイトを運営しています。

この記事では、無料でダウンロードできるプリントと、答え合わせでそのまま使える解説・雑学をまとめています。介護の現場でぜひご活用くださいね♪

2025年に入って、間もなく半年を迎えようとしています。

ついこの前新年のご挨拶をしたはずなのに……時が過ぎるのは本当にあっという間ですね。

さて、今回は、そんな”祝日”に関するクイズと豆知識をお届けします✨

「次の祝日は海の日だったかな?」「4月29日って何の日だっけ?」そんな会話から、脳も会話も活性化すること間違いなし!!

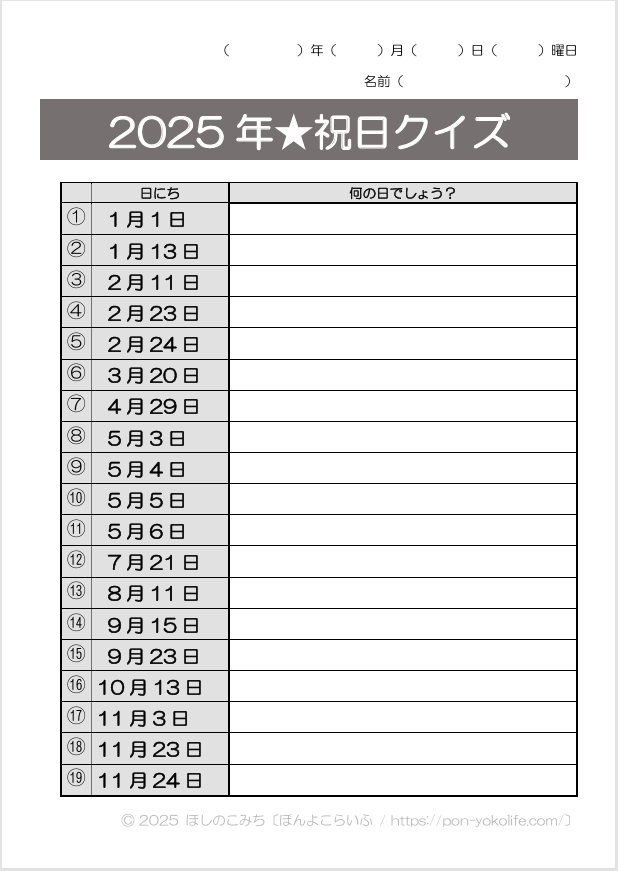

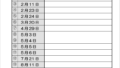

無料でダウンロードできるプリントは、日にちだけが書かれた表に、何の日なのかを書き込んでもらう形式📅

デイサービスなどの介護施設はもちろん、ご家庭や学校での脳トレ・知識力チェックにもおすすめです!

ぜひお気軽にご活用くださいね✨

📝こんな方におすすめ!👇

・高齢者施設やデイサービスで季節行事や祝日を取り入れたレク素材を探している職員さん

・カレンダーや行事にまつわる脳トレを楽しみたい方

・会話のきっかけになる雑学を探している方

💡季節の行事や祝日に詳しい利用者さんに

💡雑学が得意な利用者さんに

💡カレンダーや日付にまつわるクイズが好きな利用者さんに

絶対知ってるはずなのに、いざ考えてみると難しい!それが祝日クイズの魅力です😋

【無料】プリントダウンロード

「後編」はコチラ!

👇後編👇

祝日の由来や豆知識を紹介!

①1月1日(元日)

「元日」とは?

1月1日は元日。

1年の始まりの日ですが、日本で1月1日が元日と定められたのはいつからなのでしょうか?

実は、明治5年まで、わが国では月の満ち欠けが基準とされる暦を使用していた(旧暦)ため、毎年元日は異なっていました。

しかし、明治6年、世界で最も広く使用されている地球の公転周期に基づいた暦(グレゴリオ暦)に改暦されたことで、月の満ち欠けに関わらず元日は毎年同じ日(現在の1月1日)になったのです。

また、グレゴリオ暦で「1月1日=新年」と定められた経緯は、人類の歴史に深く関わっています。

非常に長くなるためここでは割愛しますが、そこには「紀元前からグレゴリオ暦の運用が始まる1582年まで」という、大変長きにわたる先人たちの試行錯誤があったようです🌎

4年に1度でも「うるう年」にならない年がある!?

4年に1度とされる閏年は、実は「400年に100回」ではなく、「400年に97回」とされています。

「100で割り切れる年の中でも、400では割り切れない年」は、閏年にはならず平年(2月は28日まで)とする、と定められました。

なお、次回の「本来であれば閏年のはずなのに平年」の年は2100年です(前回は1900年)。

🎍1月1日は何の日?

- 世界平和の日 …… 1968年、ローマ教皇が平和のために特別な祈りを捧げるよう世界のカトリック教会に呼びかけたことから

- 鉄腕アトムの日 …… 1963年、アニメの放送が開始されたことから

「元日」は1月1日、「元旦」は元日の朝、「正月」は新年を迎える月のことを表します。

②1月13日(成人の日)

「成人の日」とは?

成人の日とは、「大人になったことを自覚し、自ら生き抜こうとする青年を祝い励ます」ことを目的とした国民の祝日です。

成人の日は1948年に制定され、1999年までは毎年1月15日でした。

1月15日であった理由は、小正月であるこの日に、かつて「元服の儀」が行われていたことにちなんでいます。

その後、2000年のハッピーマンデー制度の導入に伴い、1月の第2月曜日に変更されました。

<元服の儀とは?>

奈良時代から明治時代までの日本で行われていた、男子の成人を示す儀式のこと。

冠や烏帽子をかぶる「加冠」のほか、髪の結い上げ、成人としての実名(じつめい)を定めることなどが行われた。

成人年齢は引き下げられたけれど・・・

2022年4月1日に成人年齢が18歳に引き下げられましたが、18歳は高校3年生が中心のため、就職・進学・部活動などで忙しく「成人式」への参加が難しいことから、ほとんどの自治体で式典の対象年齢の変更は行われませんでした。

式典の名称も「成人式」ではなく、「20歳の集い」などと改称して開催されています。

👘1月13日は何の日?

- ピース記念日/たばこの日 …… 1946年、高級たばこの「ピース」が10本入り7円で発売されたことから

「成人の日=1月15日」というイメージがある方も多いのではないでしょうか?

③2月11日(建国記念の日)

「建国記念の日」とは?

建国記念の日は「建国をしのぶ日」として制定され、かつては「紀元節」という名の祝日でした。

実は明確な「建国の日」は分かっていない?

実は、日本では明確な建国の日が分かっていません。

そのため、日本神話で、初代天皇である神武天皇の即位日とされているこの日を建国記念の日と定めたようです。

🎌2月11日は何の日?

- 万歳三唱の日 …… 1889年、大日本帝国憲法発布の祝典ではじめて万歳三唱が行われたことから

- 出雲そばの日 …… この日、松本藩の城主だった松平直政が将軍から松江藩への国替えを命じられ、そば職人を連れて行ったことで出雲にそばを伝えたことから

1948年に紀元節が廃止され、1951年に建国記念の日を再制定しようという動きが起こり実際に制定されるまで、なんと15年もの月日がかかりました。法案を提出しては反対されの繰り返しだったようです……。

④2月23日(天皇誕生日)

「天皇誕生日」とは?

名前の通り、天皇陛下のお誕生日であり、2019年5月1日に今上天皇徳仁様のご即位により定められました。

歴代の天皇誕生日は?

歴代の天皇誕生日は以下の通りです👇

- 明治天皇 …… 11月3日〔文化の日〕(旧暦9月22日)

- 大正天皇 …… 8月31日

- 昭和天皇 …… 4月29日〔昭和の日〕

- 上皇(明仁様) …… 12月23日

🗻2月23日は何の日?

- ふろしきの日 …… 「つ(2)つ(2)み(3)」(包み)の語呂合わせから

- 富士山の日 …… 「ふ(2)じ(2)さん(3)」(富士山)の語呂合わせから

8月31日も12月23日も、大正の日と平成の日として祝日にしてほしいものですね😏

⑤2月24日(振替休日)

「振替休日」とは?

国民の祝日が日曜日にあたる場合、次の最も近い平日に制定されます。

🎌2月24日は何の日?

- 月光仮面登場の日 …… 1958年、国産初のテレビ映画「月光仮面」のテレビ放送が始まったことから

2017年のこの日、プレミアムフライデーが初めて実施されたそうです。プレミアムフライデー、当時は結構盛り上がっていましたが、今ではすっかり聞かなくなりました😂

⑥3月20日(春分の日)

「春分の日」とは?

春分の日は、春分(太陽が春分点(天の赤道を南から北へ横切る点)を通過すること)が起こる日で、「自然をたたえ、生物をいつくしむ」ことを趣旨とした祝日です。

「昼と夜の長さが等しくなる日」と言われますが、実際には昼の方が少し長いようです🌞

春分の日には「ぼた餅」を食べる!

春分の日にぼた餅(おはぎ)を食べる習慣がありますが、これは主に小豆の赤い色が魔よけになるとされているため。

牡丹の花にちなみ「牡丹餅」とも書くことから、春の訪れを祝う意味も込められています。

🌸3月20日は何の日?

- はらぺこあおむしの日 …… 日本で最も読まれている海外作家の絵本である「はらぺこあおむし」の魅力とその影響力を称えるために制定

- サブレの日 …… 「サ(3)ブ(2)レ(0)」の語呂合わせから

- 電卓の日 …… 1974年、日本が電卓の生産量世界一になったことから

- 上野動物園開園記念日 …… 1882年、日本初の近代動物園である上野動物園が開園したことから

春はぼた餅(牡丹餅)、夏は夜船、秋はおはぎ(お萩)、冬は北窓・・・同じ食べ物なのに、季節によって名前が変わる。日本語とはなんて美しいものなんでしょう✨

⑦4月29日(昭和の日)

「昭和の日」とは?

昭和の日は、昭和天皇のお誕生日です🍰

昭和時代には「天皇誕生日」、昭和天皇崩御後は長らく「みどりの日」とされていました。

そのため、「4月29日はみどりの日」というイメージがある方も多いのではないでしょうか。

4月29日はみどりの日?昭和の日?

「激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす」という趣旨から、2007年、4月29日が「昭和の日」、「みどりの日」が5月4日へと変更されました。

では、それまでなぜ昭和天皇のお誕生日が「みどりの日」であったかというと、「昭和天皇は植物に造詣が深く、自然をこよなく愛されたことから、『緑』にちなんだ名がふさわしい」ことからそう名づけられていたようです😊🍀

🌱4月29日は何の日?

- 羊肉の日 …… 「よう(4)に(2)く(9)」(羊肉)の語呂合わせから

- タオルの日 …… 「よ(4)くふ(2)く(9)」(良く拭く)の語呂合わせから

昭和時代は約63年という明治維新後もっとも長く続いた元号なので、昭和の名前が残るのはなんだか嬉しいですね♪

⑧5月3日(憲法記念日)

「憲法記念日」とは?

憲法記念日は、現在にも続く『日本国憲法』が1947年のこの日に施行されたことを記念して制定されました。

憲法記念日は11月3日になった可能性も?

祝日法の審議当初は、後に日本国憲法の公布日となる11月3日(現在の「文化の日」)が憲法記念日に相応しいのではないかという意見の方が多かったようです。

しかし、大人の事情(Wikipedia『憲法記念日』参照)により5月3日が採択されました。

📚5月3日は何の日?

- 憲法記念日(ポーランド) …… 1791年、ヨーロッパ初の近代的成文憲法である5月3日憲法が成立した日。日本と同じ日で縁を感じますね✨

GWは気候も良い大型連休なので、福岡の博多どんたくや静岡の浜松まつり、岩手の春の藤原まつりなど、全国でお祭りがたくさん開催されるようです♪

⑨5月4日(みどりの日)

「みどりの日」とは?

「昭和の日」で述べたように、2007年に5月4日が「みどりの日」となりました。

それ以前の5月4日は「国民の休日」であり、祝日に挟まれた平日を休日とすることでゴールデンウィークを長くし、国民の余暇を豊かにすることを目的としていました。

みどりの日の趣旨とは?

「自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心を育む」ことが趣旨とされ、「みどり」について関心を高めたり、「みどり」に関する行事等を開催したりする「みどりの月間(4月15日~5月14日)」も合わせて制定されています。

🌳5月4日は何の日?

- 植物園の日 …… 「みどりの日」であることから

- 名刺の日 …… 5月4日の英名「May4(めいし)」(名刺)から

「みどりの日」と「昭和の日」の入れ替わり・新設により、GW期間の祝日クイズの難易度が上昇している気がします・・・(笑)

⑩5月5日(こどもの日)

「こどもの日」とは?

もともと5月5日は「端午の節句(たんごのせっく)」と呼ばれ、男の子の健やかな成長や幸せを祈ってお祝いをする日でした。

しかし、第二次世界大戦後、国会で「端午の節句」の5月5日を「すべての子どもの成長を願う日」として国民の祝日に制定する請願が出されました。

その請願を受け、1948年に「こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する」日として「こどもの日」が制定され、5月5日が「端午の節句」からすべての「こどもの日」となったのです。

端午の節句の由来は?

その昔、中国では雨期を迎えるにあたり、健康を害する「邪気」を払う行事が5月5日に行われていました。

それが奈良時代に「端午の節会」として日本へと伝来し、菖蒲などの薬草で邪気を払い、無病息災を願う風習が生まれたことが「端午の節句」の始まりです。

「菖蒲」が武道を重んじることを表す「尚武」と同じ読みであることから、次第に「端午の節句=男の子の成長を祝う行事」として広まり、定着しました。

現代のように鎧や兜、鯉のぼりを飾って男の子の健やかな成長を願うようになったのは、江戸時代ごろから始まった風習のようです🎏

🎏5月5日は何の日?

- 手話記念日 …… 手話が左右の五本指を使うことから

- フットサルの日 …… フットサルが5対5で行うことから

- キズ(傷)ケアの日 …… 「こども(キッズ)の日」の語呂合わせから

- たべっ子どうぶつの日 …… こどもの日にちなみ、(株)ギンビスの「子どもたちの明るい未来を築き上げたい」との思いから

「鯉のぼり」を飾る理由は、鯉が滝を登り、龍になるという伝説(登竜門)にちなんで、困難を乗り越えて立派な大人に育ってほしいという願いが込められているからだそうです✨

あとがき

以上、日本の祝日の豆知識・前編を紹介しました!

いかがでしたでしょうか?

いつもなんとなく過ごしている祝日ですが、制定された背景や、その趣旨に思いを馳せて過ごしてみるのもいいかもしれません✨

レクでは、祝日が定められる前の日本の生活について利用者さんにお話を伺ってみるのも良いかも!

それでは、また後編でお会いしましょう♪

2025年の祝日数は19日!すべて答えられましたか?

👇後編はコチラ👇

コメント