「レク準備の負担を減らしたい!利用者さんとの会話をサポートしたい!」

そんな想いで、このサイトを運営しています。

この記事では、無料でダウンロードできるプリントと、答え合わせでそのまま使える解説・雑学をまとめています。介護の現場でぜひご活用くださいね♪

「霰」「驟雨」「凪」……これ、全部読めますか?

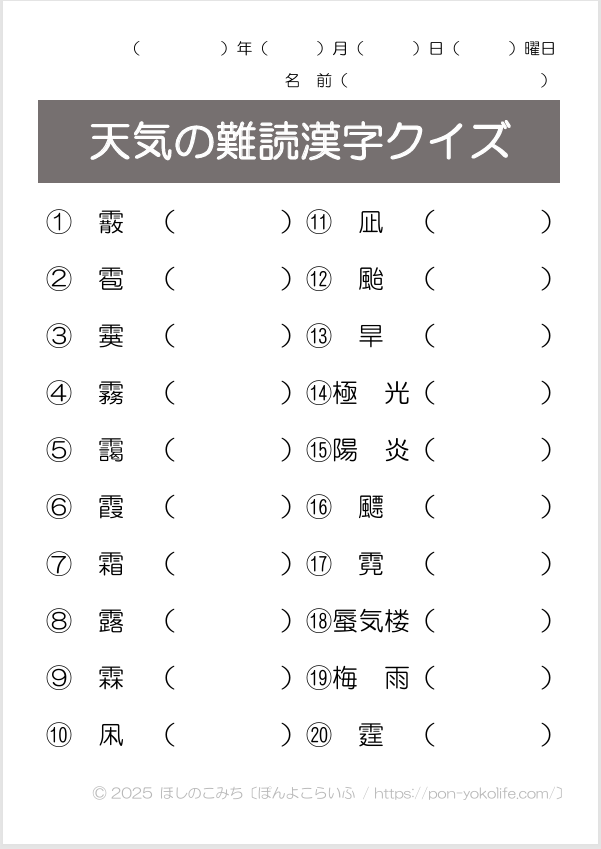

今回のクイズは、天気にまつわる難読漢字がテーマ!

すぐ読める簡単なものから「何これ初めて見た!」という超難問まで20問出題します!

難易度はちょっぴり高めだけど、そのぶん解けた時の達成感もひとしお✨

ぜひ、脳の活性化や話題づくりに活用してみてください♪

今回も無料ダウンロードできるプリント付き!

介護施設のレクや学習活動、ご家庭でのチャレンジにもおすすめです♪

また、答え合わせの時などに使える解説も前後編に分けてご紹介!

ぜひ利用者さんと盛り上がりながら楽しく答え合わせをしてみてください💛

📝こんな方におすすめ!👇

・高齢者施設やデイサービスで天気や季節の話題を使ったレクをしたい職員さん

・ちょっと難しい漢字クイズを探している職員さん

・会話のきっかけになるテーマを探している職員さん

💡天気や自然の話が好きな利用者さんに

💡漢字クイズで腕試ししたい利用者さんに

💡難読漢字クイズに挑戦してみたい利用者さんに

【無料】プリントダウンロード

「後編」・「やさしい10問版」はコチラ!

👇後編👇

✅やさしい10問版👇

クイズ①~⑩までの漢字を解説!豆知識も紹介します!

①霰(あられ)

あられやひょうは、雲の中で小さな水滴が凍りつき、白い氷の粒となって空から降ってくるもの。

中でも、5mm未満のものを「あられ」と呼びます。

「あられ」の語源・漢字の由来は?

語源

「あられ」という言葉の由来は諸説ありますが、「粒が細やかでない(=荒い、粗い)」から転じて「あられ」となった説、「荒く降る」「あらあめ(荒雨)」などから変化した説などがあります。

漢字の由来

漢字は「雨」+「散る」と書きますが、これは降るときに地面でぱらぱらと散らばる様子から来ています。

「あられ」と「ひょう」は元は同じ?

古くは「雹(ひょう)」も「あられ」と呼ばれていました。

それが次第に以下のような区別をされ「ひょう」と「あられ」に分化していったようです。

古くは「雹(ひょう)」も「あられ」と呼んでいましたが、後に夏に降るものを「雹」、冬に降るものを「霰」と呼ぶようになりました。

現在では、直径5 mm 以上のものを「雹」、直径5 mm 未満のものを「霰」と区別しています。(引用:語源由来大全 様)

あられには雪とともに降る白い粒の「雪あられ」と、雨とともに降る半透明の「氷あられ」があるそうです❄☔

【現場での活用例】利用者さんへの声掛けヒント

霰が降ってきたとき、どうされてました?

急いで軒下に逃げ込んだよ。当たるとパラパラ痛いからね

確かに当たると痛いですよね……

でも子どもの頃は拾って遊んだりしたな

【声掛けのヒント】

突然パラパラと降ってくる霰に驚いた思い出や、地面に白い粒が散らばった光景を尋ねてみてください。「霰あられ」という擬音語、お菓子の「あられ」との関連、冬の寒い日に降ることが多かった記憶など、話題は広がります◎

②雹(ひょう)

ひょうは、あられと同じく雲の中で小さな水滴が凍りつき、白い氷の粒となって空から降ってくるもので、あられより大きく、5mm以上のものを指します。

「ひょう」語源・漢字の由来は?

語源

「ひょう」の語源には、「氷」の音読み「ひょう」から説や、氷が降る雨を表す「氷雨(ひょうう、ひさめ)」が変化した説などがあります。

漢字の由来

「雨」+「包」と書く漢字の由来は、丸く覆われた(包まれた)氷の粒であることから❄

各地で「雹害」が問題に……

ひょうが降ると、車や建物に傷やへこみ、穴などが生じたり、農作物が傷ついたり、人に当たって大けがをしたりするなど、各地で「雹害」が問題になっています。

ひょうが降り始めたら、速やかに丈夫な建物の中やコンクリートなどの屋根のある駐車場に移動しましょう!

【現場での活用例】利用者さんへの声掛けヒント

雹が降った経験はありますか?

あったわ。大きいのが降ってきて、頭にぶつかってきたらと思うと怖かったなあ

畑の作物がやられたことがあったな。被害が大きかった

農作物への被害は深刻ですよね。「雹害」という言葉があるくらいですし……

【声掛けのヒント】

降った雹の大きさや威力について具体的に聞いてみましょう。ピンポン玉サイズの雹、車のフロントガラスが割れた話、屋根に穴が開いた被害など、自然の驚異を実感したエピソードが出てくるはずです。農家の方なら作物が全滅した辛い記憶もあるかもしれません🌨️

③霙(みぞれ)

みぞれとは、雪が空中で溶けて、雨と混ざって降る現象のこと。

冬の初めや終わりごろの、比較的気温が高いときに降りやすいようです。

「みぞれ」語源・漢字の由来は?

語源

みぞれの語源は、「水あられ」や「水降る」、「水添垂(みずそいたれ)」など、雪と雨が混ざって降る様子をあらわす言葉から来ているとされています。

漢字の由来

漢字が「雨」+「英」と書く理由は、「英」には「花」という意味があり、雪と雨が混じって降る様子が花のように見えることから「霙」という漢字が当てられました。

なんとも美しい理由で素敵ですね🌸

また、かき氷の「みぞれ」や大根おろしの「みぞれ」は、空から降るみぞれに似ていることが由来となっています🍧

【現場での活用例】利用者さんへの声掛けヒント

みぞれって、雪と雨が混ざったものですよね?

そうそう。中途半端で嫌な天気なのよね

濡れるし冷たいですもんね……

ええ。傘をさしても濡れちゃうし、足元もびしょびしょになるしで嫌な思い出しかないわ(笑)

【声掛けのヒント】

みぞれが降ると雪に変わる予感や、春先の名残雪のようなみぞれ、通勤通学で苦労した思い出など尋ねてみてください。季節の変わり目に降りやすいこと、「霙」という難しい漢字、気温が微妙なラインのときに起こる現象など、天気の話が広がります❄️

④霧(きり)

霧とは、地表付近で大気中にたくさんの小さい水滴が浮かんでいて、視界を悪くする現象のこと。

中でも、視程(視界)が1km未満のものを指します。

「きり」語源・漢字の由来は?

語源

「きり」の語源は、太陽光や視線を「さえぎる」ことから「きり」と変化したそう。

漢字の由来

「雨」+「務」と書く「霧」の由来には、「務」には「覆う、遮る」という意味があるため「雨(水滴)が辺りを覆っている」ことをあらわしている説、「霧」という漢字自体に「困難に立ち向かう(=視界の悪さ)」という意味がある説の二つがあるようです🌧

「霧」は「雲」と同じ?

また、霧は空に浮かぶ雲と基本的には同じものなので、一言で言えば「地面に接した雲」!

誰もが一度は「雲に乗ってみたいな」と思った経験があると思いますが、実は私たちはすでにみんな雲に乗った(?)ことがあるのです✨

わたあめみたいなふわふわの雲はファンタジーですが、雲も霧も同じものだと思うと、空に浮かぶ雲が少し身近に感じられる気がしますね☁

「濃霧」についてはコチラの記事で紹介しています!

【現場での活用例】利用者さんへの声掛けヒント

深い霧の中を歩かれたことはありますか?

登山の時にあったかな。山道で前が全然見えなくて怖かったよ

視界が悪いと不安になりますよね

そうそう。数メートル先も見えないんだから悪い創造ばかりしちゃうよ

【声掛けのヒント】

濃霧の中での運転や歩行の恐怖体験を掘り下げてみましょう。山道や海沿いで遭遇した霧、霧笛の音、ライトをつけても役に立たなかった記憶など、視界を奪われる不安は強烈だったはず。

幻想的で美しい一面もあったかもしれませんね🌫️

⑤靄(もや)

もやとは、大気中に低く立ちこめた薄い霧や煙霧のことを指します。

視程1km未満の「霧」に対して、1km以上10km未満の視程がある場合を「もや」といいます。

「もや」語源・漢字の由来は?

語源

「もや」の語源は、「空気がもやもやしている」ことから。

ひねりもなく、分かりやすくて良いですね!😂

漢字の由来

漢字の「靄」は「雨」+「謁」と書きますが、「謁」という字は「謁見」「拝謁」などの際に使われ、「会う」「(目上の人に)お目にかかる」という意味があります。

「行く人を押しとどめる」という意味もあることから、「雲が押しとどめられて、立ち去らない」様子をあらわしているそうです。

「和気あいあい」でも「靄」が使われる?

「靄」という字は、楽しく和やかな雰囲気をあらわす「和気靄靄(わきあいあい)」という言葉でも使われることがあります。

しかしこれは、「もや」として使われているのではなく、穏やかで和やかな様子をあらわす「藹」という字の異体字として使用されています(「和気藹々」と書くことが多い)。

早朝に発生するもやのことを「朝靄」と呼び、切なさや寂しさをあらわす表現として歌詞や小説などの中でもよく見かけます😊

【現場での活用例】利用者さんへの声掛けヒント

『靄』って霧より薄いものなんですよね

そうなの?同じだと思ってたわ

視界が1キロ以上なら靄、それ以下が霧らしいよ

正解です、さすが〇〇さん!お詳しいですね✨

【声掛けのヒント】

霧と靄の違いを知らなかった方も多いはず。ぼんやりと景色が霞む感じ、春霞との関連、朝靄の幻想的な美しさなど、微妙な違いについて語り合ってみましょう。

「靄がかかる」という表現の詩的な響きも話題になります🌫️

⑥霞(かすみ)

霞とは、空気中に浮かんでいるさまざまな細かい粒子によって、遠くがはっきり見えない現象のこと。

霧やもやの成分が主に水滴だったのに対して、霞はちりやほこり、煙なども含まれます。

「かすみ」語源・漢字の由来は?

「かすみ」という言葉の語源は詳しくは分かりませんでしたが、元々は朝焼けや夕焼けの雲や霧をあらわす言葉だったようです。

その赤色のあまりの美しさから、古来より絵画や文様に取り入れられてきました。

漢字の由来

漢字の「霞」は「雨」+「叚」と書きますが、つくりの「叚」には「仮」「貸す」という意味があり、「霞」という文字は「まだ雨にはならない仮の雨」=霧や靄のような状態のことを指しています。

霞を「食う」?霞って食べられる!?

浮世離れして収入もなく暮らすたとえとして「霞を食う」ということわざがありますが、これは「仙人が霞を食べて生きている」という中国の伝説から来ているようです。

霞に味はあるのでしょうか??

「仙人」というと長い白ひげのおじいさんというイメージがありますが、若い男性や女性の姿でも伝えられているそうですよ✨

【現場での活用例】利用者さんへの声掛けヒント

春霞って、春先に遠くがぼんやり見える現象ですよね

ああ、景色が柔らかく見えるのね

風情がありますよね!

春の訪れを感じる景色だったわね

【声掛けのヒント】

霞がかかった景色の幻想的な美しさ、春の陽気と霞のセット、遠くの景色が霞んで見えた記憶、写真では表現しにくい繊細な美しさなど聞いてみましょう。

春を代表する気象現象として、季節の情趣を感じる話が広がります🌷

⑦霜(しも)

霜とは、空気中の水蒸気が夜の間に冷えた地面や植物に付着して、氷の結晶となったものを指します。

冬の朝、車の窓ガラスが凍っていて困った経験がある方は多いのではないでしょうか?

「しも」語源・漢字の由来は?

語源

「しも」の語源は、「しも(下)」にあるからという説や、霜によって草木がしぼんでしまうことから「しぼむ(萎む)」が変化した説など諸説あります。

漢字の由来

「霜」は「雨」+「相」と書きますが、これは霜が天から降ってくることをあらわした形成文字です。

11月はどうして「霜月」?

11月の異名に、「霜月」があります。

陰暦の11月は現在の12月頃にあたり、霜が降りてくる時期であることから名づけられたそうですよ❄

霜が農作物や果樹などを枯らしてしまう「霜害」が毎年問題になります。枯らしたくない植物を育てている方は、冬が来る前に対策をしておきましょう⛄

【現場での活用例】利用者さんへの声掛けヒント

霜柱、踏んで遊ばれてたりしました?

子どもの頃によく踏んでたよ。サクサクって音が気持ち良くてね

分かります!私も好きでした

冬の朝の楽しみだったな。今はあんまり見ないけど

【声掛けのヒント】

霜柱を踏むサクサク感は多くの方の共通体験でしょう。登校途中に踏んで遊んだ記憶、霜で白くなった草木、霜が降りた朝の寒さなど、冬の風物詩として懐かしく語られるはず。

霜害で野菜がダメになった経験のある農家の方もいるかもしれません❄️

⑧露(つゆ)

露とは、大気中の水蒸気が冷えて、草木の葉や地面などに水滴となってついたもののこと。

凍ったら霜、水滴となったら露ということですね🌱

窓ガラスや建物などについたものは結露と言われることもあります。

「つゆ」語源・漢字の由来は?

語源

「つゆ」という言葉の由来は分かりませんでしたが、古来より「朝、草の葉っぱについてる水滴」をあらわす語として使われていたようです。

なんとも雅な響きですよね🍃

また、「つゆ」は、「梅雨(雨がたくさん降って露が葉につくから)」や「麺類をつけて食べる汁(汁を露に見立てたことから)」の語源にもなっています。

漢字の由来

「露」は「雨」+「路」と書きますが、この漢字はもともと「雨が降って地面にあらわれ出た水」のことをあらわし、「つゆ」の漢字としてぴったりだったため「露」が当てられたようです。

朝の露を「朝露」、夜の露を「夜露」と表現したりと、日本人は昔から「つゆ」に風情を感じていたんですね😍

高級緑茶の「玉露」は、茶葉を丸く加工する様子や、その味わいが玉のように美しい露を思わせることに由来しているそうです🍵

【現場での活用例】利用者さんへの声掛けヒント

朝露がキラキラ光ってるのって、きれいですよね

ええ、草についた露が宝石みたいだったわ

つい見とれてしまいますよね!

朝の散歩で見るのが好きだったわ。すぐ消えちゃうけどね

【声掛けのヒント】

朝露で靴が濡れた記憶、露が降りた朝の清々しさ、夏の朝によく見られたこと、露と霜の違いなど尋ねてみてください。俳句の季語としての「露」、秋の露が美しいとされること、結露との違いなども面白い話題です✨

⑨霖(ながあめ)

ながあめとは、3日以上降り続く雨のことを指します。

秋のながあめを「秋霖」、春のながあめを「春霖」とあらわします。

「ながあめ」語源・漢字の由来は?

語源

「ながあめ」の語源は、言葉の通り「長く降り続く雨」であることから。

漢字の由来

「雨」+「林」と書く「霖」は、「多くのものが集まっている林のように雨がたくさん降り続く」という意味を持っています。

また、「霪(ながあめ)」と書く場合もあり、こちらは10日以上降り続く雨のことを指しているそうですよ☔

【現場での活用例】利用者さんへの声掛けヒント

『霖』と『霪』って、どちらも長雨を意味するんですが、違いがあるんですよ

何か違いがあるのね?知らなかったわ

漢字が二つあることも知らなかったな

実は私も最近知ったんですが、『霖』は3日以上、『霪』は10日以上の雨のことを言うんですって!

【声掛けのヒント】

長雨の定義の違いという豆知識から、実際の長雨体験へ話を広げてみましょう。何日も降り続いた雨、洗濯物が乾かない困りごと、川の増水や土砂崩れの心配など、長雨がもたらす影響について語ってもらえます。難しい漢字の使い分けも興味深いですね☔

⑩凩(こがらし)

こがらしとは、晩秋から初冬にかけて吹く、木々の葉を吹き散らすほど強い北風のことを指します。

「木枯らし」とも書きます🍂

「凩」漢字の由来は?

木枯らしを一文字であらわした「凩」という漢字は、風の省略形である「𠘨」に、「木」を組み合わせたもので、「木を吹き枯らす風」という意味があるようです。

同じように風(𠘨)が止むので「凪」、風(𠘨)で布(巾)を飛ばすので「凧」と書きます🌾

「木枯らし」の解説はコチラ✨

【現場での活用例】利用者さんへの声掛けヒント

凩って、冬の冷たい北風のことですよね!

ああ、ピューピュー吹く風だな

身に染みる寒さですよね……

そうだな。あの風が吹くと冬本番だって感じたよ

【声掛けのヒント】

凩の冷たさや音について具体的に聞いてみましょう。ビュービュー、ヒューヒューという風音、木枯らし一号のニュース、木の葉が舞い散る光景など、冬の到来を告げる風として印象深いはず。「木枯らし紋次郎」という時代劇を思い出す方もいるかもしれません🍂

あとがき

以上、プリントの前半の漢字と豆知識を紹介しました!

難易度高めの漢字ばかりでしたが、いくつ読めましたか?🌤

雨にまつわる言葉が多いところから、昔の人は雨に侘び寂びを感じていたことが分かります。

現代人は忙しいですが、私たちもそのような感性を大切にしたいものですね😊

プリント後半の解説はまた次回ご紹介しますので、お楽しみに✨

👇後編はこちら👇

✅やさしい10問版はこちら👇

【画像クレジット】

本記事内の画像は以下のサイトより使用させていただきました。

- イラストAC (https://www.ac-illust.com/)

- 写真AC (https://www.photo-ac.com/)

- ソコスト (https://soco-st.com/)

コメント